音楽の才能開花?授業で「ボーカロイド」活用した岡崎市立南中で起きたこと STEAM教育の視点でICT活用、他教科とも連携

このときに作ったあるグループの曲は、ヤマハ主催の「ボーカロイド教育版作曲コンテスト~ボカロ甲子園2021~」の「中学校高等学校部門Bカテゴリー」で優秀賞を受賞。歌詞を英語にし、同じメロディーを繰り返すなどの工夫が評価されたようだ。意外なことに受賞グループのメンバーは、これまで音楽の授業で目立っていた生徒たちではなかったので、坂井氏も驚いたという。

中学2年生は国語の授業で習った俳句に、ボーカロイドで曲をつける課題に取り組んだ。歌詞は俳句の17文字とし、言葉を付け足すことはNG、繰り返すことはOKとした。

生徒は好きな俳句を選び、その世界観や風景を表す画像をタブレット端末で検索。そこから広がったイメージを基に曲作りを進めたところ、雪を鈴の音で表す、動物が登場する部分はリズムを速くする、前奏・間奏・後奏もつけるなど多彩な表現手法が見られた。

「2年生は既存の伴奏データを使わずに一からメロディーを作ったので、より自由に創作できたのではと思います。俳句なので通常はごく短い曲になるのですが、はまってしまって1分くらいの長さになった子もいました」と、坂井氏は笑う。

また、言葉のイントネーションに合わせて曲を作るなど、言葉にこだわるよう指導したところ、気に入っている言葉を繰り返す、スピードや音の高さに変化をつけて言葉を強調するなどの表現も多く見られたという。こうした創作のポイントは、実際に手を動かして作曲してみるからこそ学べる点だろう。

中学3年生では、美術とリンクした授業を展開した。まず生徒たちは美術の授業で、自分の性格や部活、好きなものなどをピックアップしてイメージマッピングを作成。それを基にそれぞれ自分のオリジナルアイコンを制作した。

音楽の授業では、そのアイコンに合わせた10〜15秒の自分のサウンドロゴを作ることに。イメージマッピングの情報から歌詞を作り、既存の伴奏データに合わせてメロディーを制作。最後は完成した曲をみんなで聴き合った。

もう1つ、卒業制作として3年間の思い出を歌にする活動も行った。歌詞は行事の思い出、友人とのエピソード、教師への感謝などさまざま。曲の中身も長さも自由にして、生徒それぞれに任せた。「楽器をフル活用して伴奏から歌まですべて自力でアレンジした子など、かなりレベルの高い作品もありました」と、坂井氏。完成した曲はクラスごとにCDに収録し、卒業の記念として手渡した。

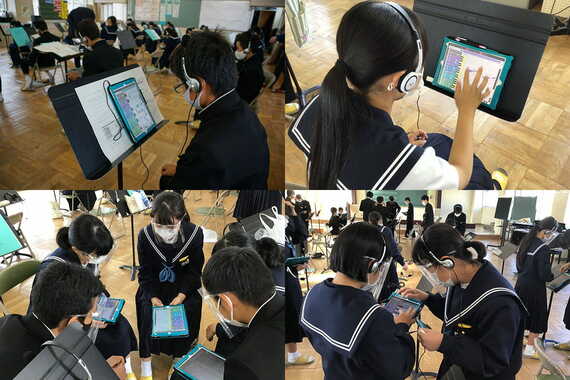

個人の制作はヘッドホンをしながらの単独作業になるため、毎時間1回はペアやグループでアドバイスし合う活動を設けたという。

「自分と対話しながら創作に没頭する時間も大切ですが、他者の意見を聞いて自分の考えを深めて広げることも重要です。1人だと『何をしたらよいのかわからない』と困ってしまう子もいるので、孤立せず質問や相談ができるよう、協働的な活動とのバランスは意識しました」(坂井氏)