多くの学校で基礎できていない、「調べ学習」押さえておくべき基本中の基本 学校の図書館改革手がける赤木かん子氏に聞く

調べ学習のまとめは、レポート(報告書)の作成になります。報告とは、わからないことを調べ、答えを見つけて人に知らせることと定義されます。口頭で伝えれば発表になるし、文字で書いたらレポート(報告書)になります。

レポート(報告書)には決まった書式があります。用紙はA4サイズを縦に使い、横書きで書きます。仕上げる際には、いくつか必須の記述があります。

まずは題名と所属、名前、書いた日付を記します。小学生だったら所属は「○○小学校○年○組」ですね。日付も重要です。例えば冥王星は、2006年に惑星から準惑星になりました。05年の日付なら、太陽系の惑星「9個」で間違いではありませんが、07年に9個と書いたらバツになります。科学は新たな発見によって事実が絶えず更新されているので、今正しいことが将来も正しいとは限らないのです。

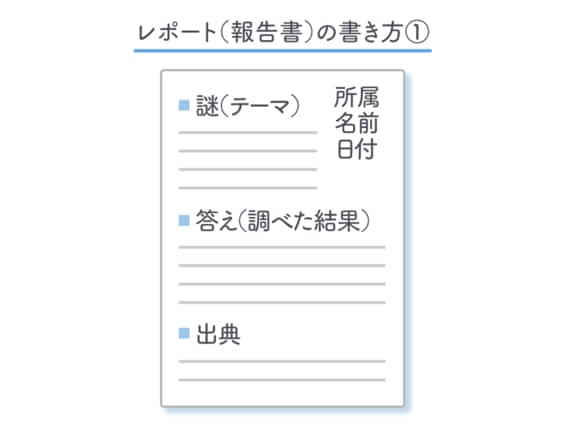

そして「謎」と答え、つまりテーマと調査の結果を書きます。出典として、調査するときに使った資料も記しましょう。簡単に1ページでまとめるのであれば、こんな感じです。

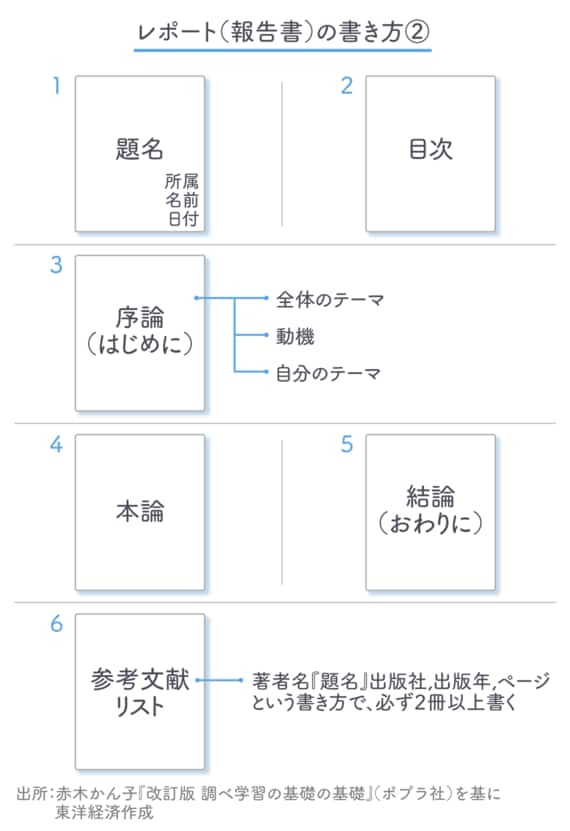

もう少し詳細にまとめるのであれば、1ページ目に題名と所属、名前、日付、2ページ目に目次を入れます。この目次は、最後に書きましょう。3ページ目から序論(はじめに)、本論、結論(おわりに)と続きます。序論には「全体のテーマ」「動機」「自分のテーマ」の3つを必ず入れます。最後に参考文献を出典として書き出します。

出典は著者名、二重カギカッコの中に本の題名、出版社、コンマ、出版年、コンマ、使用したページの順に書きます。参考文献は異なる著者の本を2冊以上列挙しましょう。著者1人だと、その話だけを鵜呑みにして裏付けを取らなかったということになるからです。論文は参考文献が複数ないと、信用されません。仕上げに目次を書いて、最後に用紙の左上をホチキスで留めて完成です。

小学生ならば、調べた内容を写すことができれば十分です。無理をさせてはいけません。自分でできたという感動を味わわせてあげることが大切。低学年のうちは小さなレポート(報告書)からトライさせてみましょう。子どもたち一人ひとりが、「縄文時代」についてそれぞれのテーマで調べたレポート(報告書)が出来上がると、1クラス全体で見れば縄文時代の立派なレポート(報告書)が仕上がります。中学年以上になったら、改ざんや捏造をしてはいけないことも教えましょう。

――報告文のほかに、小学生が覚えておきたい文章はありますか。

あとは意見文、説明文、感想文、全部で4種類を読めて書けるようになれば十分だと思います。子どもは大人が思っている以上に語彙力があったり、いろいろなことを知っていたりします。基本を教えたら、子どもの興味関心に沿って自由に調べたり、書かせたりしてあげましょう。

(文:柿崎明子、注記のない写真:つむぎ / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら