多くの学校で基礎できていない、「調べ学習」押さえておくべき基本中の基本 学校の図書館改革手がける赤木かん子氏に聞く

――調べ学習には、事前の準備が大事なんですね。テーマを設定するとき、気をつけることはありますか。

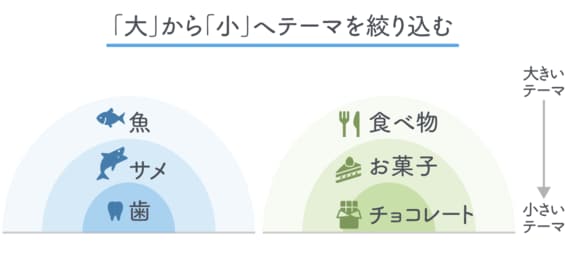

児童の年代に合ったテーマを設定すること。低学年ならば、「海」「動物」「食べ物」など、身近なテーマがいいでしょう。

海ならば「魚→サメ→サメの歯」、食べ物なら「食べ物→お菓子→チョコレート」などのようにテーマを絞り込んでいきます。ただし、商品名などを取り上げるとアウトです。そこから先の展開がなくなって、調べられなくなってしまうからです。もし児童が固有の商品を取り上げたのなら、先生が上手に軌道修正をしましょう。

あと、人類がわかっていないことはテーマとして扱わないこと。小学校低学年は発想が豊かですが、わかっていないことや解決できていないテーマは調べることができません。最初は、図書館にある本で調べられるテーマに限定するといいと思います。

小学生ならばここまでで十分ですが、中高生になったらテーマを決める前にもっと情報を集めましょう。インターネットを見たり専門書を調べたりして、たくさんの情報の中から自分なりのテーマを見つけ出します。ただし、インターネットの情報などで、正しいかどうか証明できないものはレポート(報告書)に使ってはいけません。

自分の「謎」をつくり出す

――テーマを決めたら、次のステップは?

テーマが決まったら、ミステリーカード7つ「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、いくつ、どうした」を参考に、自分で「謎」をつくります。

縄文土器だと、いつ誰がどこで作ったのか、なぜ作ったのか、誰が発見したのかなどが想定されます。サメの歯なら、いつどこに生えるのか、何でできているか。チョコレートならば、いつ作られたのか、材料は何か、どうやって作るのか、世界でどのくらい食べられているのか、日本ではどのくらい消費しているのか、それはお菓子業界の何%なのかなど、いくらでも広げられます。

「謎」を立てたら調査に入りますが、方法は複数あります。基本は学校の図書館でいいと思いますが、発展させるのなら詳しい人に聞いたり、博物館や美術館に行って調べたりしてもいいでしょう。公共の図書館には司書がいるので、調べたいことが載っている本を探してくれたり、いろいろ相談に乗ってくれたりします。

テーマと「謎」を考えるには、言葉をたくさん知っていると有利です。例えば、宇宙という大テーマを与えられて、星雲、アンドロメダと展開するには、その言葉を知らなければ設定できません。言葉を知っているかどうかで、調べ学習においての深度に雲泥の差がついてしまいます。

語彙を増やすためには、図鑑のようにいろいろな知識が詰め込まれた本を読むのが有効です。子どもは図鑑や自然科学、社会科学の本が好きですよね。雑多な知識を吸収して語彙を増やしていくので、図鑑が好きなように頭がセットされているからなんです。

バラバラに知識が入っても、子どもは記憶力がいいので、体系立ててつなげることができます。ですから低学年のうちは、図鑑、自然科学分野の本をたくさん読ませるといいですね。4年生以降は社会科学の本もお薦めです。もちろん物語も悪くはありませんが、語彙が増えることにはつながりません。

調べ学習のまとめ方のポイント

――調べた後のまとめで、注意するポイントはありますか。