2年目迎えた松茂町の「STEAM教育」、町を挙げて取り組むその中身とは? 秘訣は「町・教委・学校・企業」の円滑な連携

丹羽氏は、子どもが幸せに生きていくために、困難や課題を解決できる人間力をSTEAM教育で育てたいという。そのため子どもたちが「『考え方』を考えること」「総合的で実践的なスキルを身に付けること」、そして教員の「授業改善」を目指して取り組む方針で、中村氏の提案により具体的には以下の6つの“C”の育成に重点を置く。

2:Communication(伝え合う力)

3:Content(学力、知識と論理的な思考)

4:Critical thinking(批判的に考える力)

5:Creative innovation(創造する力)

6:Confidence(失敗を恐れない気持ち)

継続的な取り組みが力を伸ばすことを実感

2021年度よりすべての松茂町立校(中学校1校、小学校3校)において、該当学年ごとに年間4~8時間ほど「総合的な学習の時間」を使ってSTEAM教育をスタートしたが、実際にはどのような授業を行っているのか。

各校を月に1度訪問してSTEAM授業を担当する中村氏は、「各学校の環境や特色に合わせて先生たちと相談しながら内容を決定しています」と話す。

昨年度は、松茂小学校では全学年に、喜来小学校では3年生〜6年生に対して、学年ごとにプログラミングを中心に指導した。初年度だったのでスキル習得がメインとなったが、今年度は発展的な取り組みもできるようになりつつある。

「例えば松茂小学校の3年生は、近々地域の介護施設を訪問しますが、子どもたちが作った質問用紙で高齢者の方にアンケートを取り、そのデータをグラフ化するなど統計的な演習も行う予定です。STEAM教育は簡単に言うと、データやICTなどを問題解決に生かすプロジェクト学習であることが重要ですが、今年度は、その比重を高められるのではと思っています」(中村氏)

とくに成長が著しかったのが、長原小学校だ。全児童数10名(昨年度現在)という規模を生かし、2年生から6年生まで合同で1年間に12時間と他校よりも長い時間をかけ、初年度からプロジェクト学習にも取り組んだ。

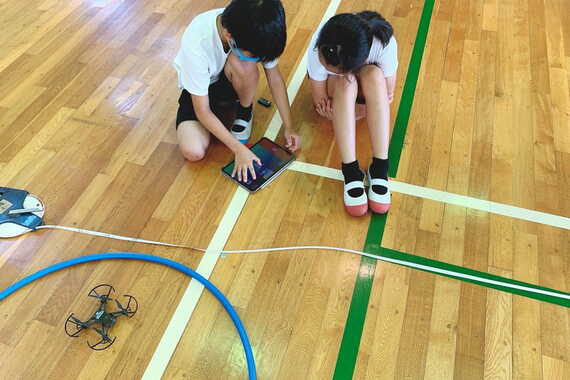

例えば、海が近い同校が以前から力を入れている防災教育に、ドローンを導入。ドローンの特徴を調べて学ぶだけでなく、角度、距離、高さといった算数の学びも生かしながらプログラムを実際に考えてドローンを飛ばし、被災地へ薬を運んだり被災地を撮影したりする方法なども考えた。

さらに、東日本大震災で避難所生活を余儀なくされた宮城県気仙沼市の人たちに避難当時の困り事をオンラインでインタビューし、解決のためのアイテムをプログラミングで制作、防災センターで成果物の発表を行った。

「長原小の子たちは毎月授業があったので、かなり高いスキルが身に付きました。今年度は、3年生ですでに乱数や変数を扱った、より難しいプログラミングを行う子も出てきています。継続的な取り組みで力が付くことを実感しており、今年もどこまで伸びるのだろうとすごく楽しみです。また、プロジェクトを進める中で興味を持ったことを深める姿も見られ、STEAM教育は主体的・探究的な学びが発生しやすい教育だと改めて感じました」(中村氏)

中学校では先端機器も活用してプロジェクトに挑戦

松茂中学校では、学年ごとにプロジェクトに取り組んだ。1年生は「防災リーダーシップ育成」をテーマに防災のCM作りや防災グッズの提案などを行った。2年生は「起業家教育」を軸に同校の公認キャラクター“まっちゅん”の商品化に取り組み、実際に水筒やキーホルダーなどを作ってマツシゲートのマルシェで販売し、その売り上げで車いすを購入して町の老人ホームに寄贈したという。