当事者意識なければ変わらない、教職員の働き方改革「対話の場」が必要な訳 学校専門で業務改善支援する先生の幸せ研究所

キックオフしてから約4カ月で、ボトムアップで出た意見を自ら実現できる組織に変容し、目に見える効果を実感。「来年も続けたい」という教員の発案により、今年度も継続して業務改善を行っていくことになりました。

――「教師の新しい専門性は向上する」についてはいかがでしたか?

経産省は、教員に必要な新しい専門性として、教育現場や学校環境の改善を進める「チェンジメーカー」であること、自ら追い求めるテーマを探究し続ける「アクティブラーナー」であること、同僚とチームで課題解決する「ファリシテーター」であることを掲げています。

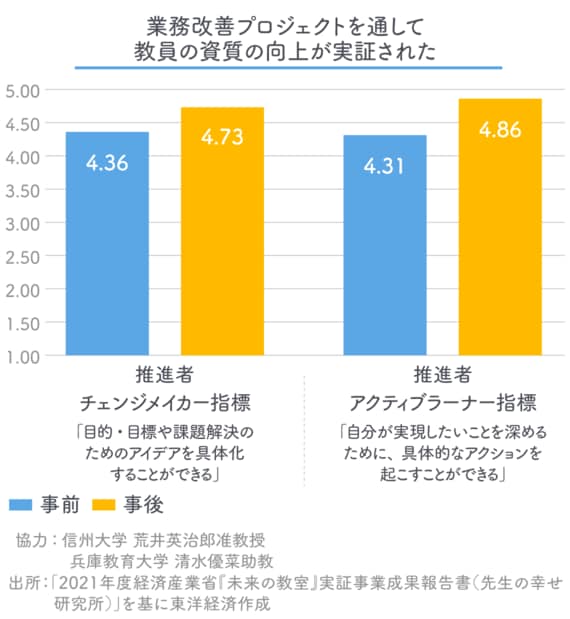

今回、信州大学の荒井英治郎准教授、兵庫教育大学の清水優菜助教と協力してこれらの3つを数値化してみたのですが、業務改善プロジェクトを通して、推進チームに立候補された先生方の「チェンジメーカー度」「アクティブラーナー度」が上がったことが実証されました。

誰かが行動するのを待つのではなく、自分たちが行動して試行錯誤しながら前に進んでいく。その過程がまさに探究学習であり、本事業を「PBL型業務改善」と名付けた理由もそこにあります。

“探究学習”を続けた結果、業務改善が実現しただけでなく、先生自身の新しい専門性が身に付いたという“一石二鳥”の側面が実証されました。

カリスマリーダー1人に依存するのでなく、リーダーをたくさん生み出しコミュニティーをつくる「スノーフレーク型リーダーシップ」をもってPBL型業務改善を広げていくことが、学校全体の大きな変化につながっていく可能性が示唆されたと思います。

保護者にも発信し、「共助」の範囲を広げることも大切

――学校や先生がよい意味で保護者を巻き込み、「教職員の働き方改革」についての理解を促すことも大切だと思います。どのような伝え方がよいのでしょうか。

学校を挙げて業務改善に取り組んでいく場合は、まずは校長先生が、学校説明会など大勢の保護者が集まる場所で、「わが校ではこういう理由から業務改善に取り組んでいます」「業務改善に取り組むことで、子どもたちにこのようなよい影響があります」など、その必要性や子どもたちへの影響について、魂を込めた言葉で保護者に伝えていただくことが大切です。

もしそれが難しい学校であれば、例えばPTAの会合などで「持続可能な学校にするために、業務改善について一緒に考えてもらえますか?」などと持ちかけて「共助」の範囲を広げ、学校と保護者の対話の場を設けるのもよいと思います。

“一担任”としては、保護者会や個人面談など保護者と接する場や学級だよりなどを通して、よい意味で自己開示していくこと。なぜ先生になったのか、どんな生活背景を持っているのかなどを差し支えない範囲で、でも率直に伝え、「この先生、なんかよさそうだな」「応援してあげたいな」と思ってもらえるような発信をしていくと、先生自身がぐっと働きやすくなります。

――最後に、先生方の「自助」についてお聞かせください。

私自身、教員時代に長時間労働で非常に苦しんだ時期があったのですが、今振り返ってみると、その原因の1つとして「学校以外の外の世界とのつながりがなかったこと」が挙げられると思っています。

まったく逆のように感じる人もいるかもしれませんが、時間をつくるためにはまず少しでも学校外での予定を入れてしまうことが起点だと、私自身の体験と多くの先生たちの変化を見てきて感じます。自分をアップデートするような外の刺激があるからこそ仕事でのアウトプットの質が高まったり、短い時間でもより成果を出せるようになっていったりします。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら