そこで僕は、「大人を納得させる必要を感じたなら、まずは企画書を書いてみよう!」と声をかけ、下記のようなフレームを提示して話し合いを促しました。その時に決まった方向性は次のとおりです。

・何のためのプロジェクト?(目的の明確化)

「みんながドキドキするお化け屋敷を作って、たくさんの人に楽しんでもらう」「最初はクラスの人に楽しんでもらう。その後、隣のクラスや下学年にも参加してもらう」

・週にどのくらい活動する? いつまでに?(時間、期日、頻度の明確化)

「クラスプロジェクトの時間に計画して作る。完成は〇月〇日を目指す」

・どこで活動する?(活動可能な場所の範囲の明確化)

「教室や特別教室で、仕掛けや小道具作りなどの準備を進める」「本番の前日に飾り付けなどをする」

・どんなツール、材料が使用できる?(利用可能な物の管理)

「学校の廃品をリストアップ」「いつからいつまで使用したいかをはっきりさせる」「工具など、使用したい道具が貸し出してもらえるかどうかを確認」

・誰と一緒に活動する?(共に活動するメンバーの明確化)

「やりたい人でチームをつくるだけではなく、プロジェクトを成功させるために必要なスキルを持っている人に声をかける」

こんなふうに、教師はファシリテーター(活動の促進者)として、「教師の役割」である「学習をデザインし、計画する」をつねに意識しながら、子どもたちをサポートします。

企画書ができたら、校長先生など許可を出してくれる人に提出です。僕は、事前の根回しはしますが、交渉は子どもたち。無事に許可が出ると、早速子どもたちは具体化に向けて話し合いを始めます。

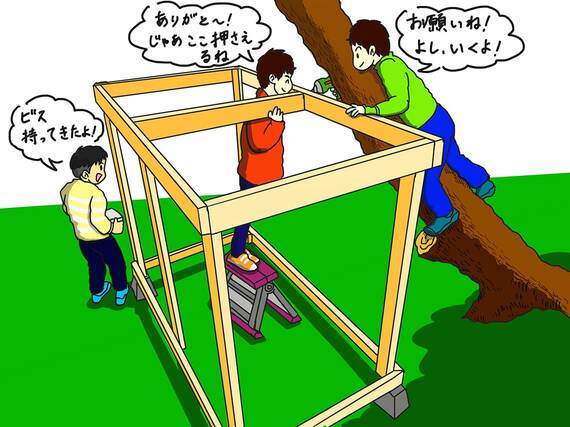

(イラスト:田中氏提供)

僕は日頃から、「お掃除のプロはどんなふうに掃除をしているのかな?」など、「『本物』を扱う」ことを意識していますが、PBLも同じです。子どもたちに内在する「やってみたい」「学びたい」を引き出して継続的な探究を目指すためにも、「本物にこだわろう」と言い続けました。

実際、単なる「ごっこ遊び」ではなく「本物」を目指そうという雰囲気は、「よりよいものを」という姿勢を促します。

「この中で、お化け屋敷に行ったことのある人っている?」「僕、この前行ったよ。怖すぎて泣いちゃった」「怖い音楽が流れてた」「去年の6年生が学校のお祭りでお化け屋敷やってたよな」「真っ暗にするのに新聞で窓をふさいだって言ってたよ」「じゃあ試しにやってみよう!」

こうして本物に近づけようと盛り上がり、試行錯誤がスタート。やがてほかのプロジェクトメンバーも手伝い始め、みんなで力を合わせて成功させようという前向きな空気が生まれました。

プロジェクトを「自分事」にするため「部門長制」を採用

お化け屋敷プロジェクトに限らず、どのプロジェクトも真剣に話し合い、企画書を書き、準備を進めていきました。それはすべて「自分事」だからです。

(イラスト:田中氏提供)

僕は、トライアル&エラーと振り返りを通して生まれる実感や「気づき」が子どもたちを本当の意味で成長させると考えていますが、その土台になるのが「自分事」です。自ら「これをしたい」と声を上げ、選択して決める「自己選択・自己決定」が自分事のカギ。だから僕は、「生徒(児童)の声と選択」を尊重し、プロジェクト内の役割分担も一工夫しています。