元駿台人気講師が伝授「話し方で集中力が一変する」オンライン授業のコツ 対面と同じ方法では信頼関係の構築はできない

こうしたチャットやメールの機能を使って、できるだけ講師が生徒たちに関心を寄せることで、生徒たちの不安を解消していきます。さらに、それぞれが発信した内容を生徒同士が知ることができるので、「学びの場」としての一体感も生まれやすくなります。つまり、「ラポール」を形成しやすくなるのです。

チャット機能が利用できずインタラクションを得にくいオンデマンド型講義でも、講義動画のインターフェース上にアンケートへのQRコードを表示したり、チャット欄にURLリンクを張ったりするなどして生徒からの回答を求めることは可能です。

さらに、次の講義動画の中で集計したアンケートの回答に触れることで、生徒たちは「自分(たち)の回答をしっかり見てくれている」と思ってくれます。タイムラグはできてしまいますが、オンデマンド型の講義でもインタラクションは可能なのです。

ある大手予備校のトップ講師も、できる限り講義の最後に受講アンケートを実施し、次の講義の冒頭でそのアンケートの質問に回答したりコメントをしたりして、生徒との信頼関係の構築に努めています。

オンラインならではの工夫といっても、VR(バーチャルリアリティー)のような高度なテクノロジーに頼らなくてもできることはいくつもあります。まずは、今回紹介したようなシンプルで今すぐできそうなことを1つずつ試してみてください。

教育コンテンツプロデューサー/ワークショップ共同代表/合同会社JUKEN7特別講師

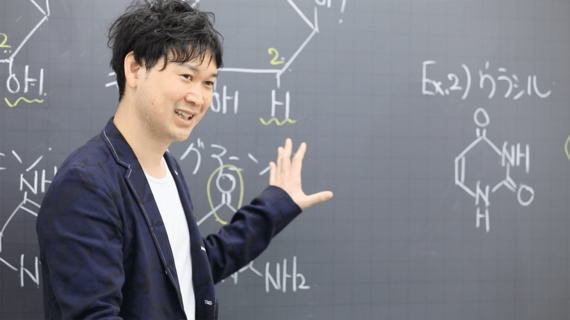

福岡県久留米市生まれ。元駿台予備学校化学科講師。東京大学大学院学際情報学府博士前期課程修了。業界最難関といわれる駿台予備学校の採用試験に当時最年少の25歳で合格。開発したオリジナル講座は開講初年度で申し込み当日に即日満員御礼、キャンセル待ちの大盛況。3000人以上を動員する超人気講座となり、季節講習会の化学受講者数は予備校業界で日本一に(映像講義除く)。2017年に駿台予備学校を退職。現在は、講座開発コンサルティング・教材作成サポート・講師養成を請け負う「士教育」と、大手予備校の最前線で活躍する講師のみを集めた大学受験専門塾「ワークショップ」を経営する。また、駿台予備学校出身の講師で立ち上げたオンライン予備校「JUKEN7」にも特別講師として出演中。主な著書に『あてはめるだけで“すぐ”伝わる 説明組み立て図鑑』(SBクリエイティブ)がある

(写真:本人提供)

(注記のない写真: Ushico / PIXTA)

執筆:教育コンテンツプロデューサー 犬塚壮志

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら