映像制作通じて「探究活動」する学校が増える理由 「ドキュメンタリー制作」で身に付く5つの力

“動画作り”ではなく“映像制作”という意識づけを

TikTokやYouTubeなど、今や若年層の間では自分で動画を撮って広く共有することが当たり前になっている。また、大学のAO入試や企業の採用選考においても、自己PR動画の提出を求めるところも出てきており、動画作りは一般的に身に付けるべきスキルとして広く浸透しつつある。そんな動画作りは、学校教育の現場においても有効な題材だという。

さまざまな学校で動画制作を取り入れた授業の提案、アドバイスを行う映画監督の山﨑達璽氏は、こう話す。

「授業では、ぜひ“動画作り”ではなく“映像制作”をしているという意識づけを行ってほしいと考えています。子どもたちにとって、もはや動画を見たり作ったりというのは日常的な娯楽です。そこと一線を画すためにも、“映像”というワードに変換して、テーマやメッセージなど、狙いがはっきりした作品を大きなスクリーンで第三者に見せることを目標に制作することをお勧めします」

どんな映像を作るのがいいのか。山﨑氏が勧めるのは、ドキュメンタリー制作だ。テレビ番組でいえば「情熱大陸」や「ザ・ノンフィクション」「ガイアの夜明け」のようなもの。映像としての美しさというより、テーマやメッセージを伝えるためにリアリティーや臨場感を追求するもので、映像制作の第一歩として取り組みやすいという。

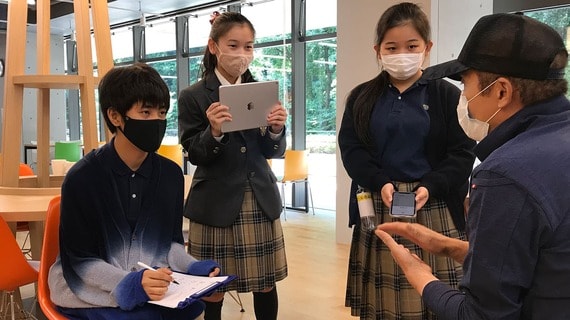

とくに、ドキュメンタリー制作は探究活動に適しており、5つの力が身に付くと山﨑氏は話す。「協働作業ができる」「他者に興味を持つ」「実社会とつながる」「メディアリテラシー」「学び続ける」力だ。

「グループでの映像制作は、明確なゴールを設定してスケジュールを管理しながら、役割分担をして協働で作業を進めなければなりません。しかも、ドキュメンタリー制作には必ずインタビュー取材が必要になるため、自然と他者に興味を持つきっかけもできる。取材依頼や撮影場所の確保では、電話やメールをしたりと交渉の必要も出てきますので、実社会と積極的につながっていくことにもなります。

さらに、映像制作を進めるには新たなインプットが必要です。撮影においても編集においても、作り手による情報の取捨選択があることを知る、つまり情報をコントロールして発信する立場を経験することで、氾濫する情報の中から真偽を見極める鑑識眼を養うことができるようにもなる。また、その繰り返しによって好奇心や物事への興味が深まるとともに、子どもたちの視野が広がったり、積極性も高まり、つねに学び続けなければならないことを自覚できるようになります」