内閣府「子どもの貧困」調査で教育格差明らかに、「緩やかな身分社会」の実態 龍谷大・松岡亮二、データで継続把握する意義

コロナ禍の影響は誰にでも同じわけではない

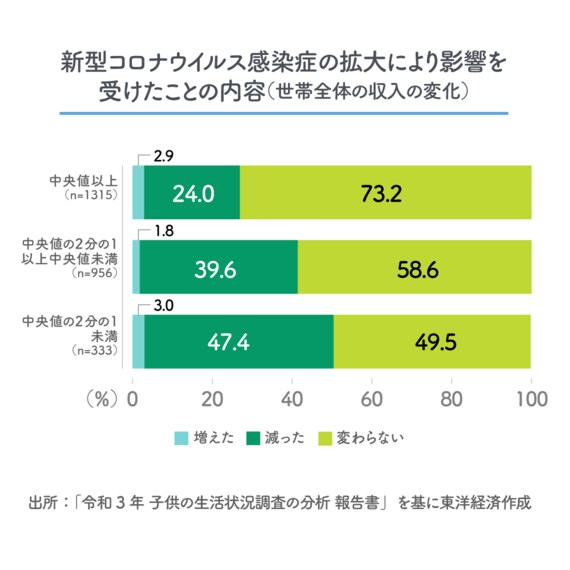

20年以降の教育において、コロナ禍による影響を看過することはできない。内閣府調査の結果によると、一斉休校(20年2月以前)との比較で「世帯全体の収入の変化」が「減った」のは全体では32.5%で非貧困層は24.0%、貧困層だと47.4%である。

一方、「生活に必要な支出の変化」が「増えた」のは全体で43.4%、非貧困層は35.3%、貧困層だと63.4%だ。同様に、「お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないこと」が「増えた」は全体の10.6%、非貧困層では2.7%、貧困層だと29.8%と生活に困難を抱える層に偏りが見られる。

これらは他調査の結果とも一致する。例えば、私も属する東京大学の中村高康教授が代表を務める教育社会学研究グループが中央教育審議会初等中等教育分科会(第131回・第134回)において報告した調査結果※でも、社会経済的に恵まれない親子が困難に直面していた実態が示されている。

コロナ禍の影響は全員に等しくあるのではなく、今まで不利だった層がより追い込まれているのである。これらの影響が長期的な教育格差(「生まれ」による結果の差)を拡大するのかは、現時点ではわからない。さまざまな調査で継続的に把握していく必要がある。

※「コロナ休校時における教育委員会の対応―地域差と階層差に注目して」(第131回・21年7月8日)

「臨時休業時における児童生徒・保護者の対応―家庭・学校間の格差に注目して―」(第134回・22年1月14日)

内閣府調査の最大の意義とは

龍谷大学社会学部社会学科 准教授

ハワイ州立大学マノア校教育学部博士課程教育政策学専攻修了。博士(教育学)。東北大学大学院COEフェロー(研究員)、統計数理研究所特任研究員、早稲田大学助教・専任講師・准教授を経て、2022年度より龍谷大学准教授。日本教育社会学会・国際活動奨励賞(15年度)、早稲田大学ティーチングアワード(15年度春学期、18年度秋学期)、東京大学社会科学研究所附属社会調査データアーカイブ研究センター・優秀論文賞(18年度)、WASEDA e-Teaching Award Good Practice賞(20年度春学期)、早稲田大学リサーチアワード「国際研究発信力」(20年度)を受賞。著書『教育格差:階層・地域・学歴』(19年、ちくま新書)は、1年間に刊行された1500点以上の新書の中から中央公論新社主催の「新書大賞2020」で3位に選出された。22年5月時点で14刷、電子版と合わせて6万4000部突破。編著に、中村高康・松岡亮二編著『現場で使える教育社会学:教職のための「教育格差」入門』(21年、ミネルヴァ書房)、松岡亮二編著『教育論の新常識:格差・学力・政策・未来』(21年、中公新書ラクレ))

内閣府調査の結果は概して過去の調査でも見られた傾向の確認にとどまっているが、関係者によると、本調査の最大の意義は全国の自治体に対して「子どもの貧困調査」のモデルを示すことにあるという。報告書でも各自治体で調査を実施する際の注意点や調査結果に基づいた改善点をまとめているし、「調査票様式例」として小学生、中学生、それに親に対する調査票を公開している。