子どもの貧困、内閣府「初の全国調査」で見えた悲痛な実態 文化資本の獲得や多様な経験する機会も限定的

シングルマザー世帯は過半数が貧困に直面

日本において子どもの貧困がどのような状況にあるのか。社会的な関心が高まる一方、全体像はわからない状況が続いていた。これまでも一部の自治体で調査が実施されていたものの、全国レベルでの調査は行われてこなかったからだ。

内閣府による今回の調査は、2021年2月から3月にかけて行われた。調査の対象となったのは全国の親子5000組で、有効回収数は2715組(有効回収率54.3%)だった。

ここでまず注目しておきたいのは、子どもの貧困調査として、子どもだけではなく保護者も対象としたことだ。親が貧しくて子どもだけが豊かだったり、その逆もまた考えにくい。子どもの貧困は、家庭の状況と密接に結び付いていることから、親の経済状況や就労状況、子どもとの関わり方などについて聞いており、対象とした子どもは中学生に限定されている。

経済的な状況については、世帯全員の年間収入(税込み)を尋ねる設問に対して「1000万円以上」という回答が15.3%で最も多く、次いで「500万~600万円未満」が12.2%、「700万~800万円未満」が11.2%、「600万~700万円未満」が10.5%などとなっている。一方、「300万円未満」と答えた割合も10%を超えている。「50万~100万円未満」(1.0%)、「50万円未満」(0.3%)という回答もあった。

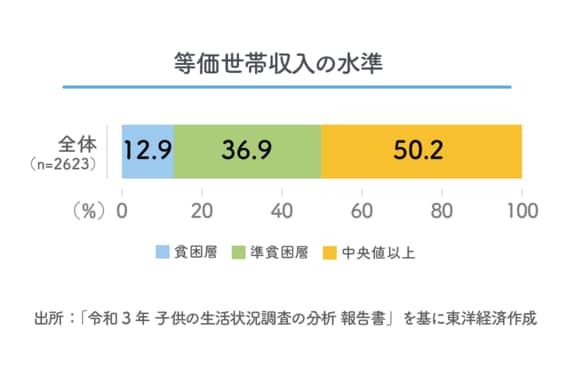

まず、この調査の報告書では、等価世帯収入(各収入の選択肢の年間収入の中央値をその世帯の収入とし、同居家族人数の平方根で調整したもの)の水準が、「中央値の2分の1未満に該当する」貧困の問題を抱えている世帯を「貧困層」、「中央値の2分の1以上で中央値未満」に該当する貧困の課題を抱えるリスクの高い世帯を「準貧困層」と捉え、分析を行っている。

貧困層:等価世帯収入が中央値の2分の1未満

準貧困層:等価世帯収入が中央値の2分の1以上で中央値未満

これに基づいて経済的な状況の回答を見ると、「準貧困層」は全体の36.9%、「貧困層」は12.9%となっている。「ひとり親世帯」では「貧困層」が50.2%、「母子世帯」では「貧困層」が54.4%となっていた。シングルマザーの世帯は過半数以上が貧困の問題を抱えているということがこの結果からわかる。

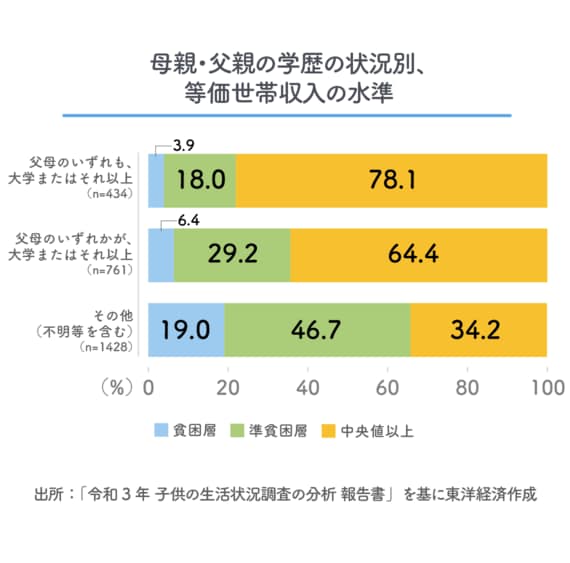

高学歴世帯ほど貧困率が低い

保護者の学歴による違いについては、母親、父親ともに学歴が高いほど「貧困層」に該当する割合が低い。「父母のいずれも、大学またはそれ以上」の学歴の場合、「貧困層」の割合は3.9%、「父母のいずれかが、大学またはそれ以上」だと6.4%、「その他(不明等を含む)」の場合は19.0%となっている。

また家庭内で「日本語以外の言語も使用しているが、日本語のほうが多い」または「日本語以外の言語を使うことが多い」と回答した世帯における「貧困層」の割合は22.2%で、「日本語のみを使用している」世帯の「貧困層」の12.6%と比べて高くなっている。