予測を超えて人口減少が加速する懸念も 迫られる少子化時代の教育改革

もちろん、それを支えてきたのは教育だ。しかし、状況は大きく変わった。

現在、人口減少と少子化は先進各国でも大きな課題となっているが、中でも日本のそれは著しい。

厚生労働省が発表した人口動態の数値は、

今後の教育をどう変えていくのか、と問いかけているようでもある。

2019年の出生者数は90万人割れ、合計特殊出生率は1.36に低下

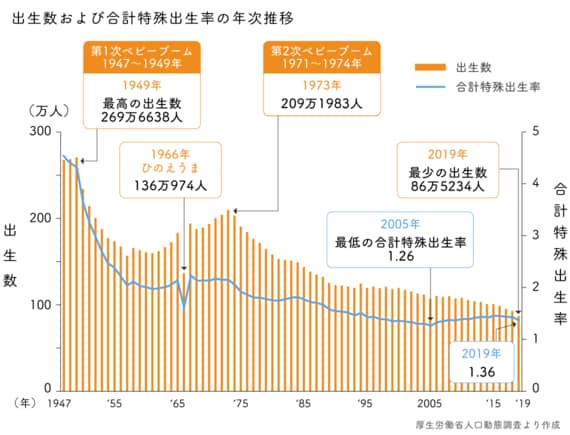

この6月、2019年の出生率が発表され、日本の少子化、人口減少が加速していることが鮮明となった。厚生労働省の令和元年人口動態統計月報年計によれば、出生数は2018年を下回る90万人割れとなり、合計特殊出生率は1.36 に低下することとなった。人口減少幅も50万人を超えている。合計特殊出生率とは1人の女性が15歳から49歳までに生む子どもの数の平均を示しており、国際比較でよく利用される。人口減少の第一の要因は少子化にあるとされており、日本では将来予測を超えて人口減少が進む懸念がある。

2019年の出生数は86万5234人。2018年の91万8400人から5万3166 人減少し、過去最も少なくなった。これまで出生数は戦後すぐの1949年の269万6638人をピークに、1973年以降、減少傾向が続いている。最近では2015年に一時増加したものの、翌年から再び減少傾向に入った。

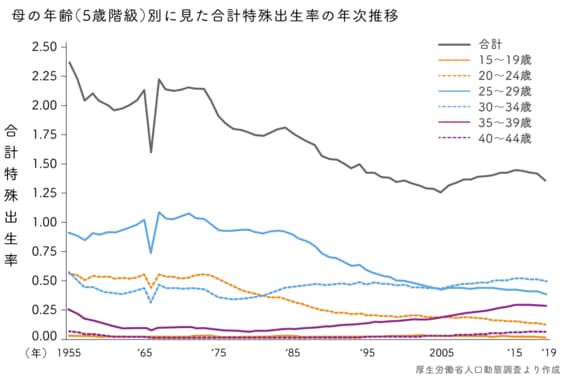

母親の年齢別で見ても、すべての年齢階級で出生数は減少している。これまでも出産の高齢化が指摘されてきたが、40 歳以上では、出生数は5万840人となり、うち第1子は1万 8378人。40 歳以上の出生に占める第1子の割合は 36.1%となっている。第1子出生時の母の平均年齢は上昇傾向にあり、2005年で29.1歳、2015年から今回の2019年まで連続して30.7 歳で高止まりしている。

2019年の合計特殊出生率は1.36で、前年の1.42から大きく低下した。母親の年齢別の合計特殊出生率では30~34歳が最も高いが、年齢全体で減少傾向が続いている。都道府県別では沖縄県が1.82と最も高く、宮崎県1.73、島根県1.68、長崎県1.66と続き、東京都が1.15と最も低い。少子化は欧州や東アジアなどの先進各国でも同様に大きな課題となっている。とくに韓国は0.98、シンガポールは1.14と合計特殊出生率は日本をも下回っている状況にある。先進各国では出産の高齢化が少子化に至る大きな要因とされており、各国ではこの状況をいかに打破するか頭を悩ませているようだ。