予測を超えて人口減少が加速する懸念も 迫られる少子化時代の教育改革

婚姻件数は7年ぶりに増加に転じる

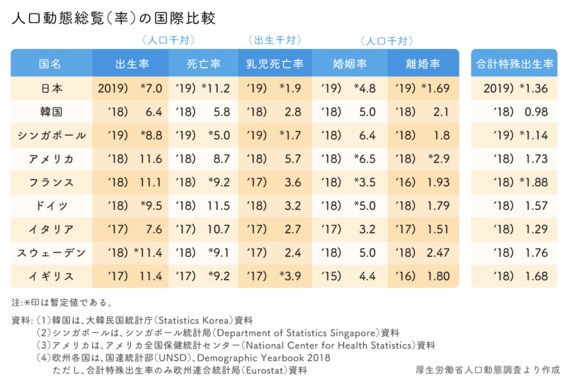

一方、注目したいデータもある。日本の婚姻件数は2018年から1万2484組増え、59万8965 組と7年ぶりに増加した。婚姻件数は、1972年の109万9984組をピークに、1975年から増加と減少を繰り返しながら推移、2013年から減少が続いていた。ただし、初婚の妻の年齢は、2018年に比べ、20~24歳では低下し、25~39歳では上昇するなど、年齢の低い者の割合が低下し、年齢の高い者の割合が上昇する傾向が続く。平均初婚年齢は、夫31.2歳、妻29.6歳。2014年から2018年までは夫31.1歳、妻29.4歳が続いていたが、夫妻ともに6年ぶりに上昇している。都道府県別に見ると、平均初婚年齢が最も低いのは、夫は宮崎県で30.1歳、妻は岡山県で28.8 歳。最も高いのは夫妻ともに東京都で夫32.3歳、妻30.5歳となっている。婚姻件数は増えているものの、婚姻の高齢化が進んでおり、少子化の改善になかなかつながらない要因と指摘されている。

死亡数を見ると、戦後最多の138万1098人となり、前年の136万2470人より1万8628人増加した。その結果、出生数と死亡数の差である自然増減数は51万5864人の減少となった。人口の減少幅は昨年の44万4070人から7万1794人ほど上乗せされ、13年連続で減少し、過去最大となった。都道府県別では沖縄県(2393人)のみが人口増だった。

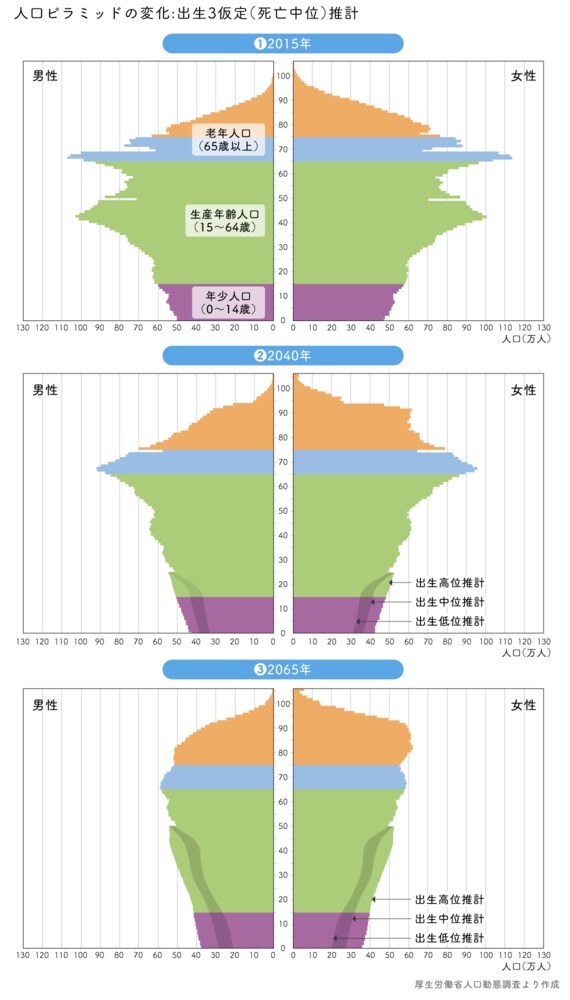

2015年の国勢調査によれば、日本の総人口は1億2709万人。これを基に国立社会保障・人口問題研究所が導き出した出生中位推計による将来推計人口を算出した結果、2040年は1億1092万人、2053年には1億人を割って9924 万人となり、2065年には8808 万人になると推計されている。しかし、すでに人口減少のペースはこの推計を上回っている。

日本の現在の経済力は、現在の人口に支えられている。今後、急速に少子化、人口減少が進んでいくと、現在の経済力、ひいては国力を維持することは難しくなる。今後、日本の国力を維持、あるいは大幅に減少させないためにも、国家の土台をつくる教育を改革することが重要なカギを握っているともいえる。そのためにも少子化時代に対応したICT活用をはじめとする一連の教育改革は日本の将来を見据えるうえで、一段と重要になっていくだろう。(写真:iStock)

制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら