内閣府「子どもの貧困」調査で教育格差明らかに、「緩やかな身分社会」の実態 龍谷大・松岡亮二、データで継続把握する意義

「子どもの貧困」と教育格差

まず、言葉の定義を確認しておきたい。子ども本人に変更できない初期条件である出身家庭の社会経済的地位(Socio-economic Status、以下SES)などの「生まれ」によって学力や最終学歴などの教育成果に差がある傾向を「教育格差」と呼ぶ。

SESは社会的、経済的、文化的な特徴を包含する複合的・多面的な概念で、多くの社会科学研究では保護者(以下、親)の職業、世帯収入、両親の学歴や文化的行為などを統合した1つの指標を作成し分析に用いている。一方、「貧困」は通常、世帯収入だけで定義される。概して、相対的な貧困家庭出身であると、非貧困家庭と比べて学力や進学などの教育達成は低位にとどまる。

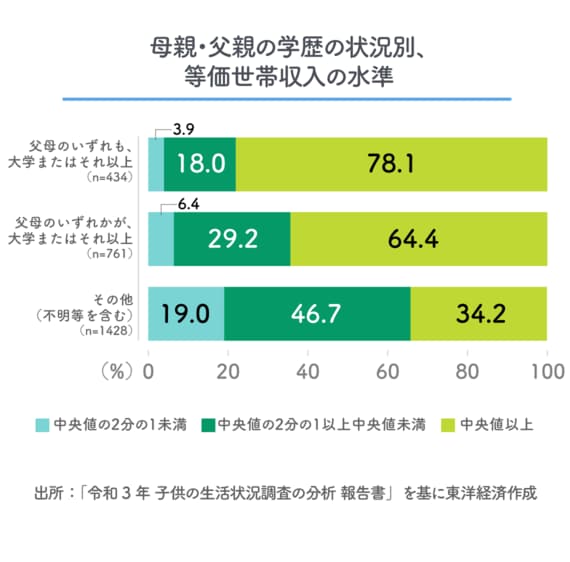

SESは複合的・多面的な概念で、貧困は経済的側面である世帯収入だけで把握するわけだが、相対的な貧困層はSESが低い層と実質的に大きく重なっている。大まかな傾向として、高収入世帯の親は高学歴でホワイトカラー職に就いている。このような傾向の一部は内閣府調査でも見られており、例えば、親の学歴と等価世帯収入には明確な関連がある。

換言すれば、世帯収入が低い貧困層は、職業や学歴といった社会的・文化的な観点でも不利で、有形無形の資源を持たない傾向にある。総じて、「生まれ」によって結果に差のある「教育格差」社会の中で最も恵まれない条件にあるのが「子どもの貧困」層といえる。

学力格差だけではなく選択格差がある

内閣府調査の対象は、全国の20年度の中学2年生とその親である。調査時期は中学3年生になる直前(21年2〜3月)で、コロナ禍でいうと感染拡大の第3波の終わりから第4波初期ぐらいだ。貧困線を下回る経済的に最も不利な層は、回収票全体のうち12.9%となっている。

この結果が日本全体を表しているのであれば、文部科学省「令和3年度学校基本調査」によると20年度の全国の中学2年生は約108万人なので、だいたい14万人ぐらいの中学2年生(22年度の高校1年生)が相対的な貧困状態にあったことになる。なお、調査票の回収は社会的、経済的に困難を抱えた層においてとくに難しいため、内閣府調査の結果は子どもの貧困を過小評価している可能性もある。

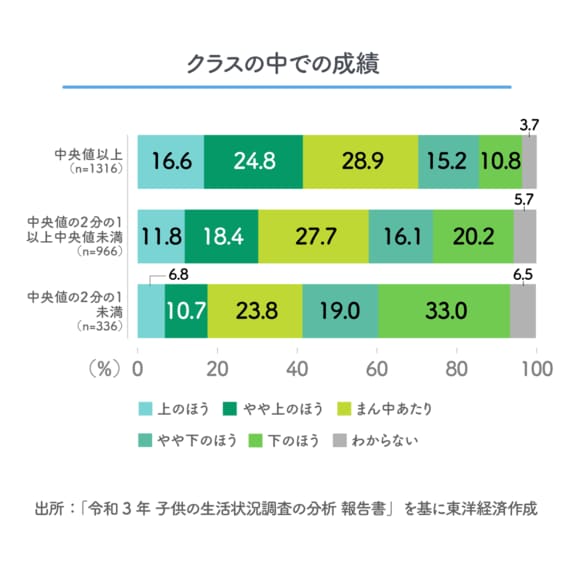

これらに留意したうえで、調査結果を見てみよう。まず、内閣府調査でも経済状態による学力格差を確認できる。「あなたの成績は、クラスの中でどのくらいだと思いますか」に対して、「下のほう」と回答した中学2年生は全体で17.3%、「非」貧困層(等価世帯収入が中央値以上)に限定すると10.8%だが貧困層だと33.0%である。この結果は中学2年生による成績の自己評価だが、世帯収入を含むSESと学力の関連を示す調査結果は多い。

貧困や教育格差というと学力格差に焦点化した議論が散見されるが、「生まれ」と最終学歴をつなぐのは学力だけではない。たとえ学力が高かったとしても、本人が進学を希望し「選択」しなければ大学に進学することはないのである。この個人の希望や選択は、出身家庭のSESや通っている学校などと無縁ではない。拙著『教育格差』(ちくま新書)で複数のデータを用いて実態を示しているように、親自身が大卒であると親は子に大学進学を期待し、子本人も大学進学を望む傾向がある。

内閣府調査の結果を見てみよう。親の「子どもが将来どの段階まで進学するかの希望・展望」が「大学またはそれ以上」なのは全体で50.1%、非貧困層だと67.2%だが貧困層では25.9%にとどまる。同様に、中学2年生自身の進学期待も「大学またはそれ以上」は全体で49.7%、非貧困層だと64.3%だが貧困層では28.0%である。これらの傾向は世帯収入ではなく親学歴別で見ても確認できる。