内閣府「子どもの貧困」調査で教育格差明らかに、「緩やかな身分社会」の実態 龍谷大・松岡亮二、データで継続把握する意義

結果を出せていない「やりっ放し教育行政」

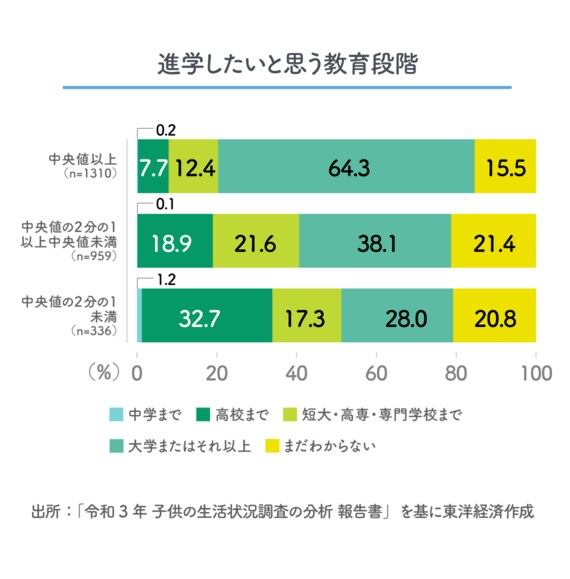

同じ学力であっても高SES家庭出身だと親や本人が大学進学を期待し、実際に本人が進路を「選択」する。このような主観的な経済的困難の認識に対して、高等教育進学を支援する制度や奨学金があるではないか、という声があるかもしれない。しかし、どれぐらいの人が、これらの制度の詳細を理解しているだろうか。

支援制度があっても、経済的状況によって親子の教育期待が押しとどめられている実態があるのであれば、結果を出せていない「やりっ放し教育行政」である。データを見て考えてみよう。

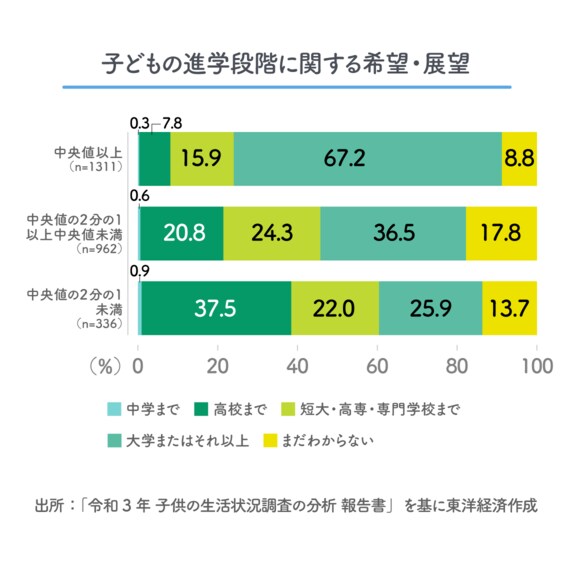

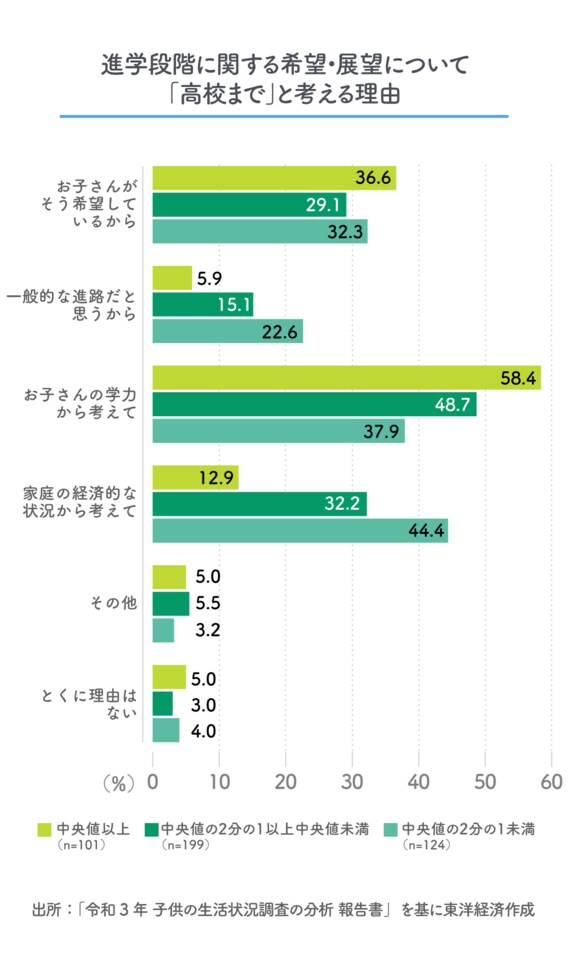

内閣府調査では、親が子の進学に対して「高校まで」と考える理由を聞いている。まず、「高校まで」を選んだ親は全体だと16.3%、非貧困層では7.8%だが貧困層では37.5%と高い。

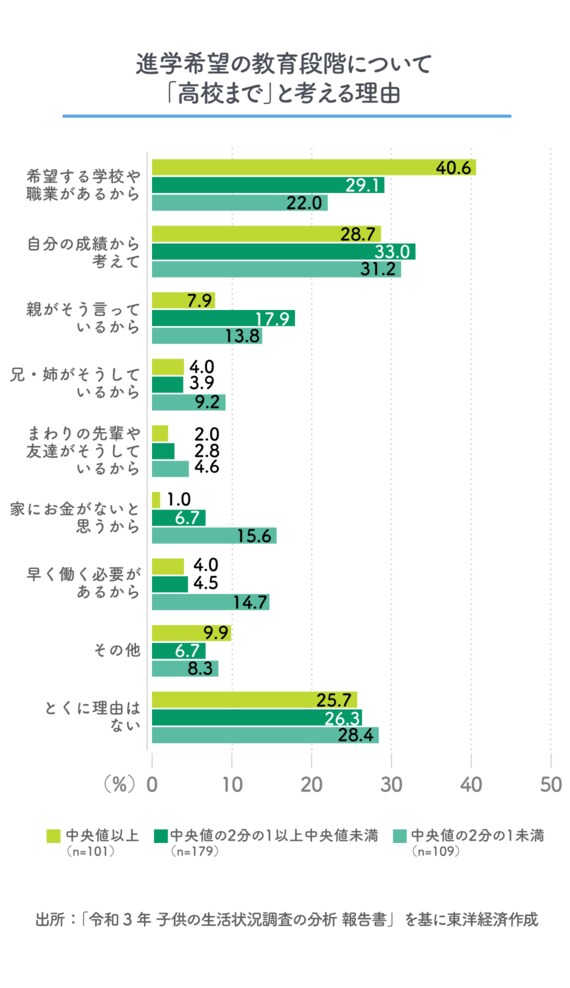

そして「高校まで」を選んだ中で「家庭の経済的な状況から考えて」を理由として挙げた非貧困層の親は12.9%だが、貧困層では44.4%である。子ども自身に聞いた場合も、「高校まで」を進学希望とした理由として「家にお金がないと思うから」を選んだ非貧困層は1.0%だが、貧困層では15.6%と高い。同様に、「早く働く必要があるから」を選んだ子は非貧困層で4.0%だが貧困層だと14.7%になる。

これまでと同様の広報を続けたり、「自分で調べないほうが悪い」と自己責任だと追及したりしたところで、貧困状態にある少なくない親子が中学3年生になる前に将来を「高校まで」と限定している実態は変わりそうもない。

高校卒業後の進学支援について小中学校の段階で説明する介入を行い、それによって後の進路「選択」に変容があったのかを効果測定するなど、できることはあるはずだ。試行錯誤して効果のある教育実践・教育政策を特定し、経済的な理由で将来の選択肢を狭めている層を実際に縮小するという結果を出すことが求められる。

貧困による格差は学力・進学だけの話ではない

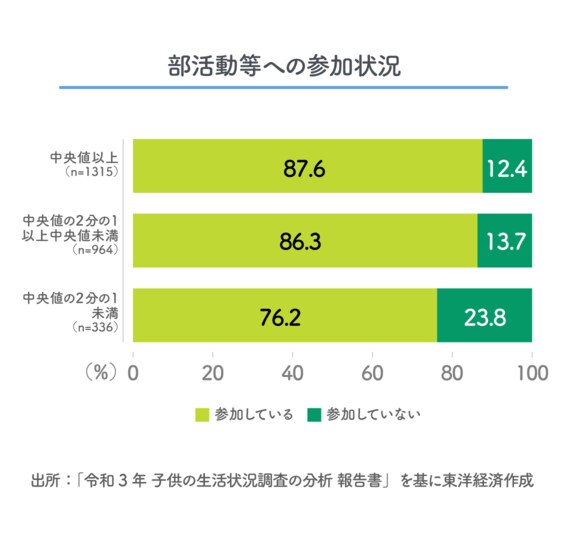

貧困による格差は学力・進学だけにとどまらない。例えば、中学2年生の部活動の参加率が貧困層において低い。部活動などに「参加していない」中学2年生は、全体では14.6%で非貧困層は12.4%だが、貧困層では23.8%である。

不参加者のうち「費用がかかるから」を答えとして挙げた中学2年生は全体だと9.3%で、非貧困層だと5.0%だが貧困層では19.2%である。一方、「塾や習い事が忙しいから」は不参加全体のうち14.9%、非貧困層で21.7%、貧困層で6.4%と対照的だ。

中学校の部活動は参加そのものが無償である分、受講料が必要な小学生向けの習い事と比べれば世帯収入による参加格差は小さいはずである(詳細は拙共編著『現場で使える教育社会学』〈ミネルヴァ書房〉参照)。しかし、内閣府調査の結果によると、中学校の部活動であっても家庭の経済状態によって参加格差があり、中学2年生の主観的な回答として「費用」がその一因として挙げられている。種目に欠かせない道具、ユニホーム、練習試合の交通費、遠征や合宿の費用など、さまざまな支出が考えられる。公立校で参加が「自由」であっても、経済的な壁がないわけではない。

『教育格差』(ちくま新書)でさまざまな観点からのデータを示したように公私立間だけではなく公立校間にも教科学習に関する社会経済的な格差があるが、そのうえに、部活動の参加格差も存在するのである。「参加は無料」で「個人の選択」次第だけでは参加格差がなくなることはないだろう。

さらには、スポーツ庁の「運動部活動の地域移行に関する検討会議」の提言案(22年4月)によると、参加費が自己負担となる点について経済的に困難を抱える家庭への支援が必要と明記されているが、財政状況によって自治体間で対応が異なる可能性がある。今後、国による財政支援が十分でない場合、現行の部活動以上に家庭の経済状態による参加格差が拡大するかもしれない。制度変更によって「誰」が参加しなくなるのか、その結果、子どもの成長に影響があるのか、継続的にデータを取得して検証する必要がある。