研修履歴はあってもいいが、その程度のもの

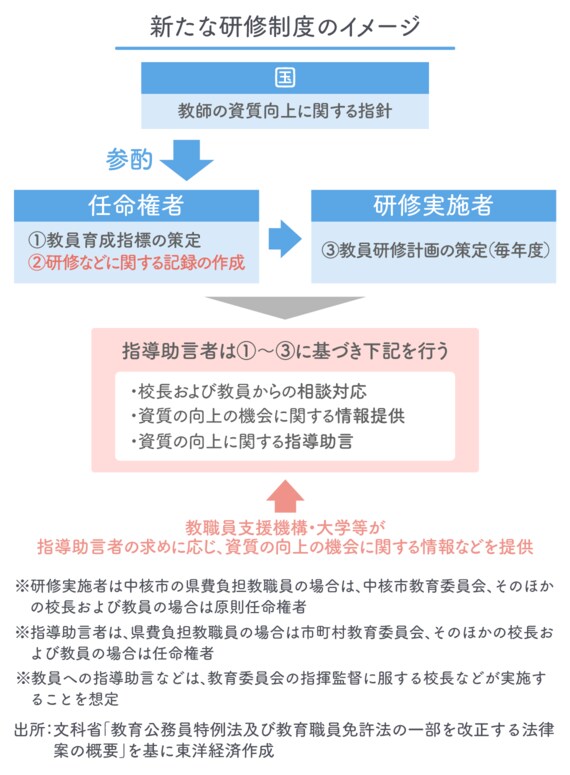

衆議院本会議は4月12日、教員免許更新制を廃止して教員の研修記録作成を義務づける法改正案について、与野党の賛成多数で可決し参議院に送られた。

免許更新制にはさまざまな問題があったので、廃止することは大賛成だ。「一部の教育改革をやめる」という珍しい決断をした関係者(政治家・文部科学省・中央教育審議会など)の頑張りは、称賛したい(私は、全国学力調査なども弊害のほうが大きく、ストップをかけてほしいと考えているが)。問題は、研修履歴作成の義務化のほうである。はたして、意味のあることなのか。

ビジネスパーソン、あるいは公務員などの読者であれば、貴社(貴団体)では、研修履歴を使って効果的な人材育成はなされているだろうか? そもそも文科省では活用しているのだろうか……今度国会で答弁してほしい。

例えば、

「〇〇君、もっとデータ分析のスキルを高めたほうがよいから、今度研修受けてみたら?」

「△△さんは、忙しい中でもたくさん研修を受講していて偉いね」

こういった会話は、上司と部下との間でなされているかもしれない。

仮にこの程度だとすれば、研修履歴の活用は、あってもいいなというくらいのもので、これにより人材育成がすごく進むと考えるのは、楽観的すぎるだろう。そもそも、研修を受けたからといって、大して身に付いていないケースもあるし、業務にすぐに役立てられるとは限らない。とはいえ、すぐに役立つ研修ばかりが重要というわけでもないが。

話を学校、教師について戻そう。今回、わざわざ教育公務員特例法を改正する動きなのだが、国が義務づけまですることなのか。

研修履歴管理の義務化の理由が不明瞭、国が口出しする副作用も

そもそも、何のために研修記録の作成を義務化するのか。その目的、必要性がよくわからない。

別の拙稿にも書いたが、衆議院での審議を聞いていると、「教師の質が確かであると言いたいため」という理由が浮上する。要するに「教員免許更新制がなくなって、先生たちの質は大丈夫か」と心配する声が一部にある、また今後出てくる可能性があるので、「大丈夫ですよ」と言いたいようだ。中教審で同案を中心となって取りまとめた兵庫教育大学 学長の加治佐哲也氏も、国会答弁で、教師に一定の質があるということを示す、質保証の必要があるという趣旨の発言をしている。

だが、てんでおかしな理屈である。全体の中では一部だろうが、問題のある教師が研修を受けたからといって、安心はできないからだ。

例えば、医師や弁護士、あるいは保育士などでもよい。重大なミスを繰り返す人や問題行動を起こす人がいたとしよう。「研修を受けているから、大丈夫です」と言われて研修履歴を見せられたとして、あなたは納得するだろうか? そうした専門職に頼りたいと思うだろうか?

「先生たちはしっかりしていますよ」と言いたいなら、必要なのは研修記録ではなく、問題行動などをいち早くキャッチできるようなモニタリングの仕組みや適正な処分である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら