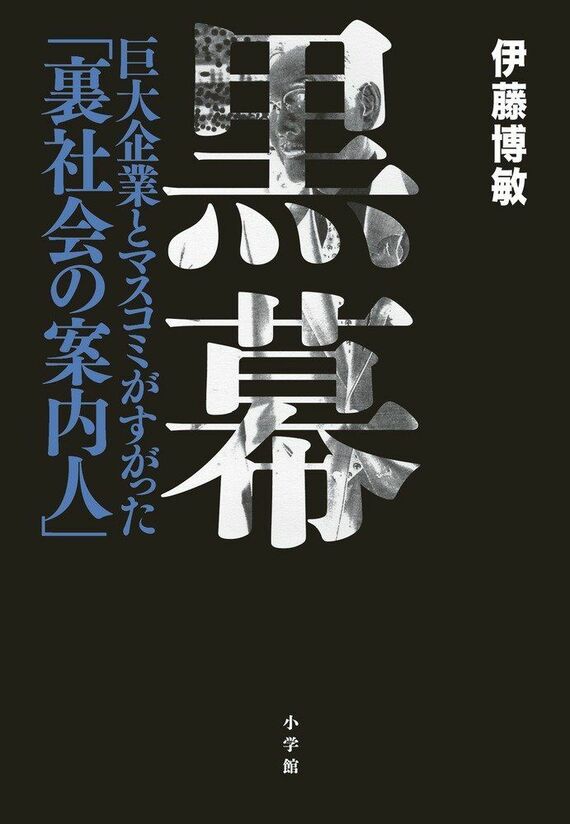

「兜町の石原」と呼ばれた黒幕の半生 「黒幕」に描かれた経済事件の内幕

またこの時、石原氏が顧問でありながら、『現代情報産業』においてリクルートの記事を書きまくっていたことも注目に値する。カネをもらっても言いたいことは言い、書きたいことは書く。それは、誰も気づかない視点を指摘することがリクルートのために役立つと信じていたからである。また、正確に中立的な立場で書けば他マスコミへの牽制になるという思惑もあった。彼の書き方が少しでも違ったものであれば、その後のリクルートの隆盛は見られなかったのかもしれない。

さまざまな事件の内幕を知り、見えてくること

このほかにも本書では、イトマン、東京佐川、金丸脱税、ゼネコン疑獄、住専、総会屋、大蔵・日銀といった事件の経緯がことこまかに紹介され、最近では武富士や東電の顧問を務めた時の内幕も披露されている。ミニコミ誌であれ、マスコミ誌であれ、ひとつの事実がどのように報道され、どのような反響を生み出すかという出目が正しく計算できれば、先手を打てるということがよくわかる。

その半生は、まさに情報の余白に生きたものとも言える。彼がわざわざ「対面から取れる情報」にこだわったのは、「何を言ったかではなく、誰が言ったかが大切」と考えていたことによるものだ。

だからこそ、「情報交換以上、友達未満」の関係をあらゆる方向に張り巡らせ、その人間が持っている情報だけでなく、生活している環境や思想・信条まで踏み込むことによって、情報の値踏みをすることができた。

一方で、企業活動においてもグレーゾーンという余白が、彼のフィールドであった。しかし、コンプライアンスが重視されタブーが失われていく時代の変化は、彼の食い扶持であるとともに、立場そのものを危ういものにしてしまう。政治経済のシステム崩壊に伴う事件や世情の変化を分析し、顧問先へ対処の仕方を示唆することが生業であったはずだが、すべてが終了した1998年以降、石原氏自身も「過去のシステム」として切られてしまうのだ。

かつて情報には、元栓があった。しかし今、情報は毛細血管のように流通している。そんな時代において、彼が信じた「対面から取れる情報」にはどれだけの価値があるのか、それを本書は問うている。

わざわざ対面から情報を取らなくてもプラットフォームに徹して規模を拡大すれば、同じような影響力を行使することはできるのかもしれない。しかし、情報のベクトルを集合知という形に委ねることだけが、新たな価値を生み出す解なのかと言われれば、疑問を感じずにはいられない。

だからこそノンフィクションを愛する人間としては「対面から取れる情報」には今なお価値があるということを信じたいし、ノンフィクションに求める醍醐味のルーツのようなものを、石原俊介が生きた時代の中に垣間見ることができる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら