第一線で活躍する社会人を「副業先生」として起用した学校の本音 高知高専と英理女子の事例に見る利点と課題

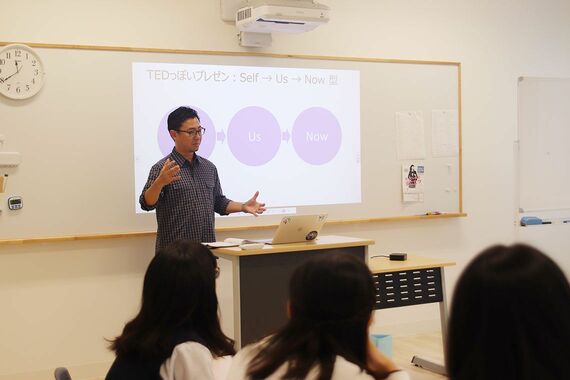

(写真:英理女子学院高等学校提供)

「プレゼンテーションはビジネスの現場で役立つ実践的な授業で、今話題のメタバースに関する話など世の中のリアルな最新動向も教えていただいています。『こんなすごい先生の授業を受けられて、私たちは超ラッキー!』と言う生徒も。生徒たちはメリハリのあるプレゼンテーションができるようになっただけでなく、大きな刺激を受けています」(髙木氏)

髙木氏は今後も副業先生を継続する方針だ。コロナ禍が収束したら、リアルでの授業も含めて副業先生を増やしたいという。しかし、課題もあると話す。

「約150名もの方々に応募いただき、そうそうたる企業の方が日本の教育に関わりたいと思ってくださっていることに励まされました。一方、現状は教員免許の有無という縛りにより、多くの社会人の方に正規の授業をすべてお願いするのは不可能。しかし、社会の現状を生徒に感じてもらうには、社会人に教壇に立っていただくことが欠かせません。これからは制度も学校も柔軟であるべき。官公庁と民間を人材が行き来することを回転ドアと言いますが、将来的には学校と企業もそういった状態になればいいと思っています」

林氏も、副業先生の意義と課題についてこう語る。

「社会課題の解決には産業界のニーズ思考とアカデミアのシーズ思考の融合が求められており、副業先生はその橋渡しができると考えます。一方、社会人に学び直しは必要ですが、学校側も採用に当たって博士号取得などの条件を撤廃し、社会人の経験を高く評価すべき。両者の歩み寄りが重要です」

ビズリーチが20年に登録会員に対して行ったアンケート調査(回答数は約1700)によると、66%が「副業・兼業は、報酬よりも仕事内容を重視」、64%が「教育現場での副業・兼業に興味がある」と回答。教育現場で知見やスキルを生かしたい社会人が少なくないということだ。制度や採用などの課題を超えて副業人材をうまく活用できれば、時代に合った教育が期待できるだけでなく、教員の負担を軽減する一助にもなるかもしれない。

(文:國貞文隆、注記のない写真:高知工業高等専門学校提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら