10万8000台の「1人1台端末」、神戸市奮闘の舞台裏 学校数、教員数が多い大都市ならではの課題も

神戸市内の市立小中学校は248校、児童・生徒数は約10万8000人、教員数は約6900人を数える(2020年5月現在)。

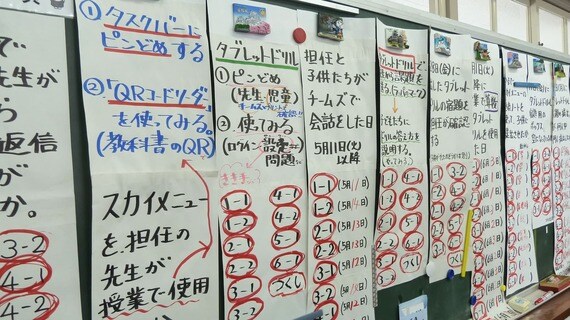

21年3月までに全員にPC端末を配備し、各校の高速大容量通信無線LAN環境の整備も終えた。各学校にはGIGAスクール推進担当者を置き、担当教員に対する研修を通じて学校全体のICT活用を推進している。また端末操作をサポートするために、ICTスキルを持つGIGAスクール支援員も外部企業に委託して配置。1学期は週1回のペースで各学校を訪問していたが、どこでもGIGAスクール支援員は引っ張りだこだった。このサポートが、2学期からは2週間に1回の訪問となるため、今後は教員同士で支え合っていくことが求められるという。

便利さよりも面倒が多いと利用を避ける悪循環

「忙しい中、自分で調べながら挑戦している先生は多い。コロナ禍で、いつ休校になってもおかしくない。オンライン授業に移行する可能性もあり、先生の間でもICTを使えるようにしておかなければならないという意識は強いと思います」と神戸市教育委員会教科指導課指導主事の吉岡拓也氏は話す。それでも学校間、教員間でICTの浸透度の差が大きく、全体としてのICTの活用はなかなか進んでいないのが現状だ。

神戸市教育委員会教科指導課指導主事

理由はさまざまだが、1つには導入当初という事情から、システムやアプリケーションの不具合、PCに不慣れなことに起因するトラブルが多発していることがある。そのため、不慣れな教員ほど「便利さよりも、面倒のほうが大きい」と感じて利用を避けるようになってしまうという悪循環に陥りやすくなっているという。

吉岡氏は、小中学校教員がICTを活用しようとする際の主な悩みとして次の3点を挙げる。

1. 子どもたちのPCのトラブル処理に時間を取られて、やりたいことが時間内に終わらない。

2. 授業がわかりやすくなるための手だてとして使いたいのに、使うことに必死になってしまって学習を深めるのが難しい。

3. 今までの授業の発問や板書・指導法はそのままで、思考や手段のツールとしてタブレットを使用する授業の仕方はどうしたらいいか、困っている。

1のトラブルの問題は、ICT導入当初という事情も大きい。トラブルによって利用頻度が低くなると、PCの立ち上げ時にOSやアプリケーションソフトの更新に時間がかかってスムーズにスタートできないといった問題も顕著になる。また、PC操作のトラブルを解決する知識など、教員のデジタルリテラシーが不足していることも問題に拍車をかける。

2のPC利用が手段より、目的になってしまいがちなことも、導入当初でPC操作に不慣れな児童・生徒が多い場合にはやむをえない面がある。