10万8000台の「1人1台端末」、神戸市奮闘の舞台裏 学校数、教員数が多い大都市ならではの課題も

授業で子どもたちにウェブサイトを調べてもらう学習を取り入れようとしても、教員が、検索ワードを指定し、検索されたウェブサイトの中からお勧めのサイトまで指定しないと、限られた時間の中では授業が進まないという事情もある。学習テーマを深めることが本質的な目的であれば、子どもたち自身が検索をしながら興味を持ったサイトにたどり着くのが理想だが、不慣れな児童・生徒が多い段階では、PCの操作を教えるという域を出ないことが少なくない。

3の思考のツールとしてのICTを活用する場合も、専用のシンキングツールがあるものの、ノウハウが不足している学校現場に実践を任せている現状では一朝一夕に解決しない。

ICTの活用が遅れている学校には、指導主事が学校を訪問して行う研修などで状況を聞いたりはするが、吉岡氏は「中学校では令和3年度の1学期、新学習指導要領に対応した学習評価の改善に注力せざるをえない状況もあって、ICTまで手が回らないという声もあった。ICT活用推進を強制することもできない。今までの活動の一部をICTに置き換えることから始めることが第一歩。できるところから始めることを勧めている」と話す。

委ねる、つなげる、挑戦する

日々、各学校への訪問を続ける吉岡氏は、ICTを活用した授業の考え方として「『委ねる』『つなげる』『挑戦する』の3つの角度から取り組みを提案している」という。

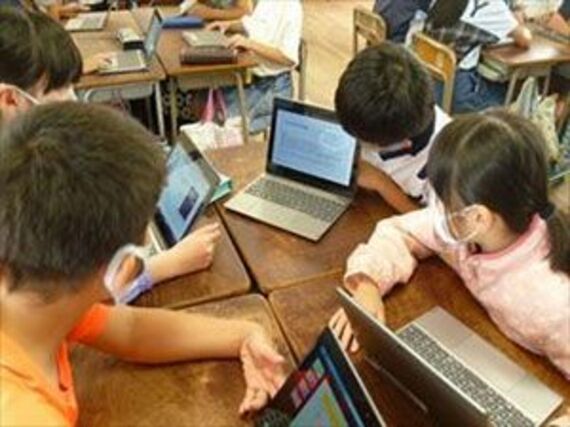

「委ねる」は、先生が児童・生徒に一方的に説明する講義型の時間を短くして、子どもが主体的に取り組む時間を増やすことを指す。PCは、そのための手段。活用を一律に求めるのではなく、子ども自身が学び方の選択肢の1つとして、PCを選択できるようにするという考え方だ。

夏休みの宿題では、PCを使うデジタルドリルは、余裕があれば取り組んでもらうというプラスアルファに位置づけた。家庭によって、インターネットの接続環境に違いがあるからだ。子どものデジタルスキルに差があるのも避けられない。現時点では「子どもが自身にとって、やりやすい方法を選んでもらうことが望ましいと思っている」と話す。

「つなげる」は、子ども同士がつながることで学びを深めることを目指す。とくに、コロナ禍ではグループ学習も制約されるため、クラスの中で子どもが互いの意見を共有するためには、ICT活用は有効だ。

「挑戦する」は、児童・生徒それぞれに、これまでよりも少し難しいことにチャレンジしてもらうことを指す。なかなか勉強に集中できなかった子も、端末を使う時間は夢中になってやっていることも多い。難しい問題であっても、端末があれば調べられるということもある。

さらに、今まではクラスの平均レベルをターゲットにしてきた授業づくりが一般的だったが、少し高度な課題設定も可能になるということだ。吉岡氏は、数学の素因数分解のテーマの中で、13年・17年周期で大発生する「素数ゼミ※」を取り上げた授業でのグループ学習を例に挙げる。

「ICTを活用した調べ学習を取り入れることで、可能性が広がると思う。知識量の多い児童・生徒が関心を寄せるような発展的な内容にもチャレンジできるようになるのではないか」