ここから3年が勝負、1人1台端末「日常化」のコツ カギは学校のコミュニケーションのデジタル化

「先生方の教育効果の捉え方に変化が生じてくるためだと思います。例えば、東京駅から品川駅に電車で移動する場合、大抵は山手線か京浜東北線を使います。新幹線を使う人はまれですよね。新幹線のほうが所要時間を6分程度短縮できますが、料金と運転本数を考えれば在来線のほうが効率的ですから。一方、山手線は1周34.5kmを約1時間で回りますが、新幹線なら同じ時間で静岡駅まで到達できます。

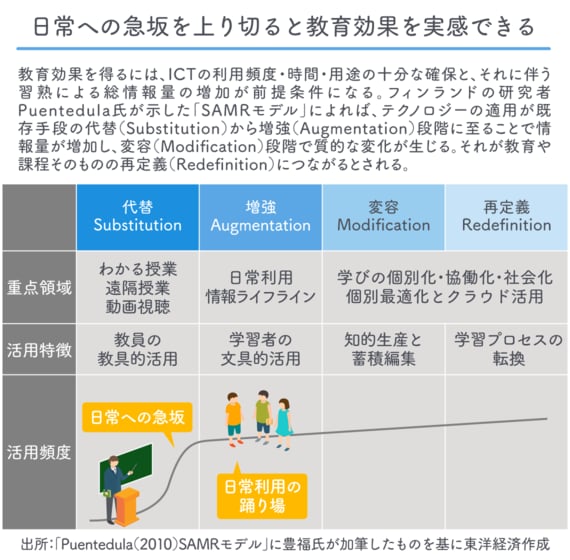

今の学校のICT活用は、新幹線で東京駅から品川駅へ行くようなものです。つまり、従来型の授業で十分到達できるような、近すぎる目標に対して、不釣り合いなコストをかけています。新幹線ならば、せめて熱海、もっと先にある名古屋駅や新大阪駅を目指すことで、ようやく効果を実感できるはず。新幹線の距離に当たるものが、圧倒的情報量です。先生方の目線が変えられるかどうかが、3年後、5年後に訪れる『タイムリミット』の勝負の分かれ目です」

保護者は長時間利用の不安を訴えるより、子どもと対話すべき

一方、ICTの活用に関する保護者からの反応もさまざまだという。

「2021年4月以降は、各地の教育委員会やPTA関係の講演を引き受ける機会が増えたのですが、保護者から事前に受け付ける質問の多くは、長時間利用に対する不安に焦点を当てたものです」

保護者は自分たちが子どもの頃には存在しなかったテクノロジーに、子どもが強力に引き寄せられてしまうことに懸念を抱く。長く使用してほしくない、ずっと没頭していて依存しているように見える、そんなことより外で遊んでほしいといった漠然とした不安があるようだ。

しかし、子どもの側にしてみれば、例えば同じような動画サイトの視聴でも、HIKAKINを見ることもあれば、折り紙の作品作りの方法を学ぶこともある。Scratchでゲームをすることもあれば、コードを書き換えて自分のオリジナルゲームにすることもある。スライドを使って自分の作品や発表を作ることだってあるのに、画面をのぞき込んでいるだけで、周りからあれこれうるさく注意されたくない。つまり、端末の利用時間よりも、その使い方が重要ということだ。

「保護者に必要なのは、子どものやっていることに対して一方的に決めつけたり、時間制限をしたりすることではなく、むしろ、どのような使い分けや工夫をしているのか、子どもと対話することです。小学校高学年以上ならば、たとえ長時間の使用になることがあっても、子どもが必要だと言うのなら、保護者は心配していると正直に伝え、ほどほどにしておかないと次の日つらくなるよ、と諭せばいいんです」

情報モラル教育よりデジタル・シティズンシップ教育の理由

こうして子どもが自ら考え、問題解決できるようにすることが重要だという。

日常化が進んでくれば、学校もこれまでのままのICT利用指導では、実態との矛盾が生じてくると気づくだろう。そこで今、ICTを日常生活でも学校でも、前向きに活用する知恵として「デジタル・シティズンシップ教育」が注目されている。

「平たく言えば、テクノロジーのよき使い手となるために、子どもたちに自律する能力を育むことです。これまでの情報モラル教育では、ネット依存やネット被害、SNS等におけるトラブルなどのリスクを例示し、子どもたちがICT利用に慎重になるよう教えてきました。ですが、これでは子どもたちが自由にICTを活用し、自らの学習に役立てていくことに制限をかけることになります。デジタル・シティズンシップ教育には『安全に(セーフティー)、責任を持って(レスポンシブル)、互いを尊重する(リスペクトフル)』という3つの原則があります。この原則に自らの行動がかなっているのか、自ら考える力をつけてもらうことがデジタル・シティズンシップ教育の目標です。