ICT教育、授業で使えるアプリとその使い方 いよいよ始まるICT教育のファーストステップ

(4) ラジオボタンをクリックするとさまざまな記入方式が表示されるので、その中から「記述式」を選択する。

(5) さらに、デフォルトでは「無題の質問」となっている欄をクリックし「氏名」と記入する。またその下にある「数値」の欄をクリックして「テキスト」に変更する。次の設問を設定していくために右端の「+」ボタンをクリックする。

●設問と答えを設定する

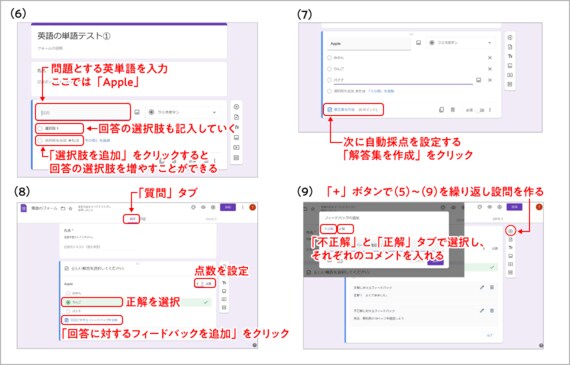

(6) 「質問」のところに問題の設問を記入する。今回は英語の単語テストなので、英単語を記入した(例:Apple)。次に「選択肢」に回答例を記入していく(例:みかん、バナナ、りんご など)。「選択肢を追加」をクリックすれば、選択肢を増やすことができる。

(7) 選択肢が記入できたら、次に自動採点を設定するために「解答集を作成」をクリックする。

(8) 上部のタブが「質問」になっていることを確認し、正解の選択肢のラジオボタンにチェックを入れる。また右上のボタンで点数を設定する。そして、左下の「回答に対するフィードバックを追加」ボタンをクリックする。

(9) 「不正解」と「正解」のタブが表示されるので、それぞれにコメントを記入する。不正解時には、ヒントや該当する教科書のページなどを記載しておくなど自由にコメントが入れられる。

●重要な個人情報保護に関わる「編集者」の設定

テスト機能もあり、簡単に小テストを作ることは可能だが、押さえておきたいのは、運用上の権限の問題だ。テストの集計結果はURLが発行され、制限状況により誰でも閲覧・編集が可能になってしまう。テスト結果は当然重要な個人情報であるため、万が一設定を間違えては大問題となる。この点の設定はとくに注意を払っておきたい。

(10)まずは、右上の「A」で示すアイコンをクリックし、「共同編集者を追加」をクリック。

(11)もしも、このテストを共同で編集したり、集計結果を共有したい人がいる場合は、「ユーザーやグループを追加」と表示されているところに、共有者のメールアドレスを入力する。

(12)また、「リンクを取得」では、集計結果を発行されるURLから開くことが可能になる。このリンクURLがうっかり制限をかけずに出回ってしまうと、入手した人は誰でも結果を閲覧できてしまう。そのため、基本的には制限をかけておきたい。制限状況を確認するために「リンクを取得」の「変更」ボタンをクリックする。

(13)複数の制限が選択できる。

・「制限付き」:追加されたユーザーのみが、このリンクを開くことができる

・「グループ名」:所属学校のグループ名が表示される場合は、選択したグループ該当者がリンクから集計結果を閲覧できる

・「リンクを知っている全員」:URLを知っている全員が集計結果にアクセスできる

「リンクを知っている全員」にしてしまうと、URLが流出した場合、広まってしまうことが考えられる。そのため、「制限付き」に設定する。教員間で集計結果やテストの共同編集を行いたい場合は、(11)で共同編集者として登録するのが無難だ。

●テストの公開と実施

小テストを作成し、権限などを確認できたら、いよいよ生徒に公開し、テストを実施する段階となる。

(14)テストを実施するためには、上部右の「送信」ボタンをクリック。

(15)送信方法の「リンク」タブをクリックし、下部の「URLを短縮」チェックボックスを有効にすると、上部に短めのURLが発行される。これをコピーして生徒に知らせれば小テストが実施できる。

今回作成した小テストを試す

https://forms.gle/MfGFGJjZbUvYxBY17

※実際にGoogleの「Forms」で作成したフォームデモです。編集モードは確認できません。ご了承ください。