延べ375名「海外大学合格」で断トツの広尾学園、人気校の現在地…AP(アドバンスト・プレイスメント)プログラムに注力する理由とは

「SGで3年間学べば、英語で行われる高校のインターナショナルコースの授業を理解できる力が身に付きます」と、植松氏。ただし、最初から海外留学を目指して入学してくる生徒ばかりとは限らない。

「最初は『英語を話せるようになりたい』くらいの気持ちで入学してくる生徒が多いのですが、SGでは週に14時間の英語に触れる授業があり、AGのクラスメートが日常会話で英語を使う環境にありますから、かなりの力が付いていきます。そして海外大学への進学も考える生徒も多くなっていきます」

現在、AGとSGが半数ずつ併存するクラスが1学年2クラス、1クラス40人の定員で、合わせて80人となっている。そして高校のインターナショナルコースは1学年に2クラスあり、合計60~70人が在籍している。中学から人数が減っているのは、AGやSGの生徒全員が高校のインターナショナルコースに進むわけではないからだ。

高校進学時に、AGやSGの生徒でも日本の大学への進学を目指す本科や医系・理系大学を目指す医進・サイエンスコースに変更することができるようになっている。やはり日本の大学に進学したいとなれば、コース変更することになる。数は少ないそうだが、本科や医進・サイエンスからインターナショナルコースへの変更もある。

そして、高校のインターナショナルコースで学んだからといって、全員が海外の大学を目指すわけでもない。インターナショナルコースには年度によって違うが60人から70人が在籍しているが、前述したように25年の海外大学合格者375名という数字を達成した卒業生は49人である。インターナショナルコースに在籍していても、日本の大学に進学する生徒も少なくないのだ。

APプログラムに注力する理由

とはいえ、海外大学を目指す生徒が増える中で、学校としての対応も充実してきている。海外大学の入学判定で重視されるのはTOEFLをはじめとする英語の国際試験のスコアだが、それについては「インターナショナルコースの英語授業をこなしていれば大丈夫です」(植松氏)ということで、学校として特別の試験対策はしていない。

その一方で力を入れているのが、16年に導入したAP(アドバンスト・プレイスメント)プログラムである。アメリカの大学の初級教養課程の内容を学ぶプログラムで、科目ごとの試験もある。その結果によっては、大学入学後に単位として認めてくれる大学もある。植松氏が続ける。

「海外大学出願プロセスでは面接がある大学もあります。面接で何を重視しているかは大学によって違いますが、どのようなことに興味関心があるか、高校生活をどう過ごしてきたかは、どこでも重視されています」

興味関心を持つには広い視野を持つことが大事で、それにはAPも役立っているはずである。広尾学園では課外活動にも力が入れられているが、それも興味関心を明確にしていくことにつながっている。その興味関心も漠然とした“夢”では相手にされず、興味関心があるなら知識もあるはずとの前提で面接は行われる。大学で学ぶ姿勢そのものが問われると言ってよさそうだ。

面接試験というと、それなりの対策を学校では準備していると考えがちである。日本では就職試験における面接対応のノウハウを教える学校もあれば、本屋に行けばノウハウ本もあふれている。しかし海外大学の入試での面接では、前述のように表面的な対策では通用しない。広尾学園でも希望者には模擬面接を行うというが、それはノウハウを教えるためではなく、あくまで自分の考えを整理するためのものだという。

海外留学といえば、気になるのは経済的なことである。学費や生活費など、大学によっては年間1000万円以上かかってしまうケースさえある。その問題をクリアしなければならないが、「私立に通っているのだから裕福な家庭の子ばかりで経済面は気にならないだろう」と外部からは見られてしまうかもしれない。

それに対して植松氏からは、「そんなことは、ありません」という返事が戻ってきた。広尾学園から海外大学に進学する生徒のほとんどは奨学金を得ており、「奨学金がなければ留学できない生徒もいます」という。

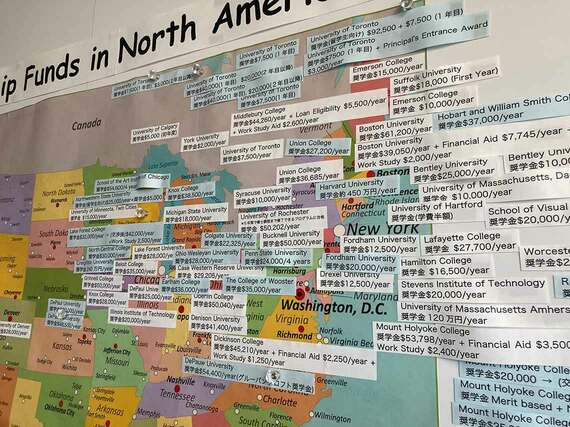

学びたいことを学べるだけでなく、どれくらいの奨学金がもらえるかも、志望校を決める重要な条件になっている。そのため、インターナショナルコースのあるフロアの壁には、これまでの奨学金実績を載せた地図が貼り出されている。それを、生徒たちは志望校を決める参考にしているそうだ。

生徒は海外大学を志望したとしても、保護者はどうなのだろうか。従来の保護者の感覚からすれば、わが子は日本の有名大学を卒業して有名企業に勤めてほしいと考えるのではないだろうか。植松氏は次のように答えた。

「そういう考え方が、まだ主流かもしれません。ただ、グローバル化と言われる中で、保護者がお勤めになっている職場環境も変わってきていて、保護者の考え方も変わってきている気がします」

仕事での海外出張、さらには外国人と机を並べて仕事をする機会も日本のビジネス社会でも増えている。そうした中で、保護者も海外で学ぶことの必要性と重要性を感じつつあるのかもしれない。海外大学への進学が珍しくなくなる時代が、そこまで来ているのかもしれない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら