その主体性、非認知能力は誰のため?道具として子どもが消費される未来にNO 文科省も方針転換、教育トレンドの"落とし穴"

主体性は“「大人がやってほしいこと」を進んでやる”ことではない

主体性が大事だと言われますが、そもそも主体性とは何なのでしょうか。

私は共著『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』の対談の中で、【「こちらがやらせたいことを自ら進んでやってほしい」というのを「主体性」と呼んでいることがあるような。それは主体性ではないな、と思うんです。本当に主体性を求めるんだったら、自由度をもっと上げないと出てこない。】という話をしました。この部分については出版後、意外なほどたくさんの方から共感の反応をいただきました。

私なりに主体性を定義すると「その人の内から湧き出る欲求に基づき、(意識的であれ無意識であれ)自己選択・自己決定し、他者や環境との関わりの中で表現・行為すること。そしてその責任を自分のものとして引き受けること」だと思います。

主体性とは本質的に「内から湧き出る」ものであり、他者から不可侵かつ、操作・コントロール不能なものなのではないでしょうか。他者が規定した尺度で、定量的に客観的に測ろうとした瞬間、歪んで、手のひらから消えていくような性質のものだと思うのです。

Xで漫画やイラストを投稿しているきしもとたかひろさんが以前こんな投稿をしていました。

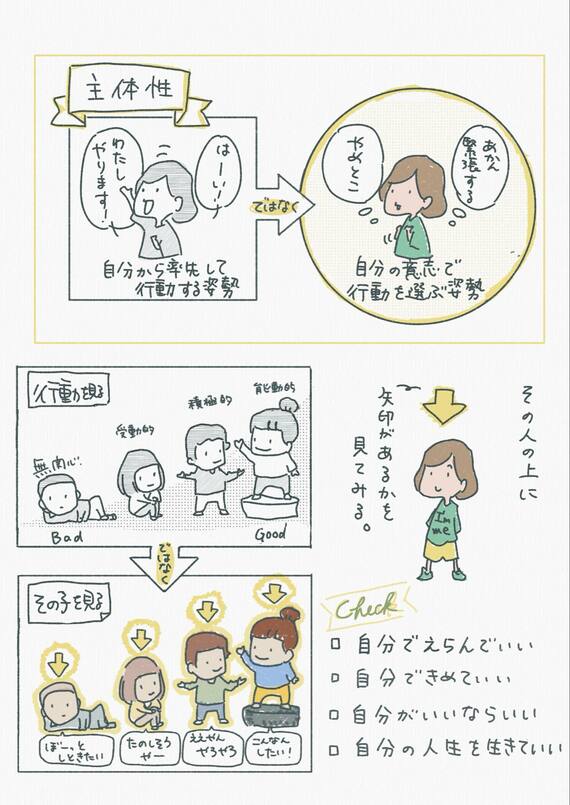

きしもとさんは主体性を「自ら率先して行動する姿勢」ではなく、「自分の意志で行動を選ぶ姿勢」と表現しています。とても共感します。

上述の“内から湧き出る欲求”も「やりたい」だけではなく、「やりたくない」も含まれるイメージです。大事なのは、行為・行動の内容ではなく、「その人の上に矢印があるか」。本当にそうだと思います。

School Voice Project(筆者が発起人である、教職員の声を集めて発信する活動のこと)のイベントでご一緒した際、きしもとさんは「子どもたちは、たのしいは自分でつくれる。大人がやるべきはしんどくないをつくること」ともおっしゃっていました。非常に納得できる言葉です。

主体性は、どんな子も生まれながらに持っているものだと私は考えています。もし、外から見えにくくても、事情があって“湧き上がってこない”状態になっているとしても。「ない」「足りない」前提で他者が「つくろう」「高めよう」とするのは暴力的ではないでしょうか。

本当に問うべきは、「なぜ“湧き上がってこない”状態になっているのか」、「なぜ(今この状況下では)発揮されないのか」だと感じます。そしてそれは多くの場合、「大人の(つくった環境の)せい」だと思うのです。その意味では足し算的な関わり(刺激する、促す、介入する)より、引き算的な関わり(抑圧しない、見守る、応援する)がまずは大事なのかもしれません。

文科省が「主体的に学習に取り組む態度」を評定外に方針転換

先日、学習指導要領改訂に関する文科省の中教審の教育課程企画特別部会において、現在評価の一要素となっている「主体的に学習に取り組む態度」を、通知表などで示される「評定」に直接反映させない方向性が示されました。