その主体性、非認知能力は誰のため?道具として子どもが消費される未来にNO 文科省も方針転換、教育トレンドの"落とし穴"

この件では、私はこれまで現場の先生たちの違和感や悩みをたびたび聞いてきました。例えば「客観的評価なんて無理だし、すべきでもないと感じる」「子どもたちの学ぶ楽しさや内心の自由を阻害し、忖度を生み、弊害が大きい」「提出物や課題を増やす結果になって生徒の負担が増えている」など。

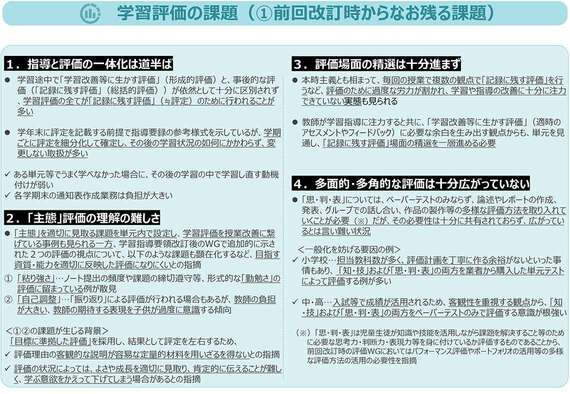

教育課程企画特別部会で示された資料では

といったことが書かれています。いずれも現場で起こっている難しさやジレンマを的確に捉えていると感じます。

私はこれまでヨーロッパを中心に海外の学校現場もたくさん見てきた中で「日本(東アジア)は社会も学校も“態度主義”が強い」と感じてきました。背筋を伸ばして話す人を見る姿勢など 、“見た目 ”つまり外的に評価できることや「形式・かたち」を重視する傾向が強いということですが、これと「主態」評価を評定に反映することの相性もすこぶる悪いのです。

主体的にやっている風に見せればいい、先生の望む自分を見せればいいという「かたちだけ整えるスキル」≒忖度を育むことになり、それは主体性とは真逆のものになります。実際、これは現在進行形で起こっていることです。

いったん導入したものを「うまくいってないからやっぱりやめる」というのはこれまでの文科行政においては難しいことだったと思います。ですが、本来はその選択肢は当然あるべきで、上記の方針は英断だと思いますし、強く支持・賛同しています。

非認知能力の数値化という「ディストピア」

主体性と同様に、私は非認知能力についても定量的に測ろうとするのはやめるべきだと考えています。非認知能力とは「認知能力(知識や計算力などのテストで測れる力)」に対して、意欲・協調性・忍耐力・自己制御・共感・感情調整力など数値化しにくい力のことを指します。

そもそも「数値化しづらい」力なのに、それを無理に数値化しようとすると、主体性のところで述べたような弊害が起こるのではないでしょうか。そして認知能力を評価されるより、ある意味で人格や人間性のような内容を含む非認知能力を評価されるほうが、よりきつくないでしょうか。

私は、広告などで時折見かける【非認知能力を「育てる」・「高める」】という言い方に違和感があります。自分の子どもの保育園を選ぶときも「非認知能力を育む」とうたう園を最初に除外しました。非認知能力と呼ばれるような力は、子どもの主体を尊重し「自分で選ぶ・やってみる・失敗できる」環境があれば、結果として育まれるもの、副産物的に育つものだと思います。

それに名前がつけられ、目的化したとき、子どもたちは狭いところに押し込まれてしまわないでしょうか。なぜなら、大人の関わり方が変わるし、能力獲得が目的になると、その子ども自身はそのための道具になり、客体化されてしまうからです。