外国籍生徒が7割を占める夜間中学が「AI型日本語学習教材」の導入に踏み切った背景 日本語指導、専任教員の配置や指針確立に課題

外国籍の子どもが増えるものの、指導体制の整備は進まず

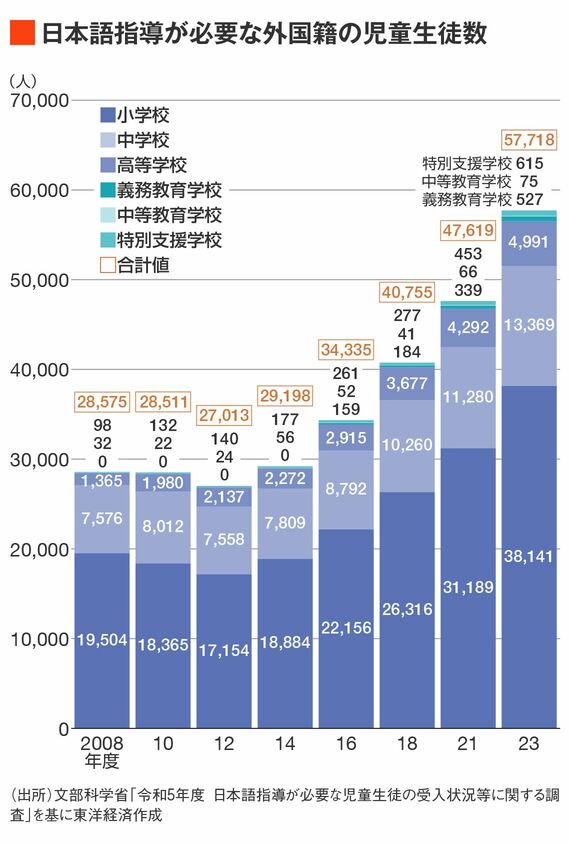

文部科学省の「令和5年度 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」によると、2023年度における日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数は5万7718人で、2021年度の前回調査時より約1万人増加している。これらの児童生徒が存在する学校数も9932校と約1500校増加しており、学校現場での日本語指導のニーズが高まっていることが読み取れる。

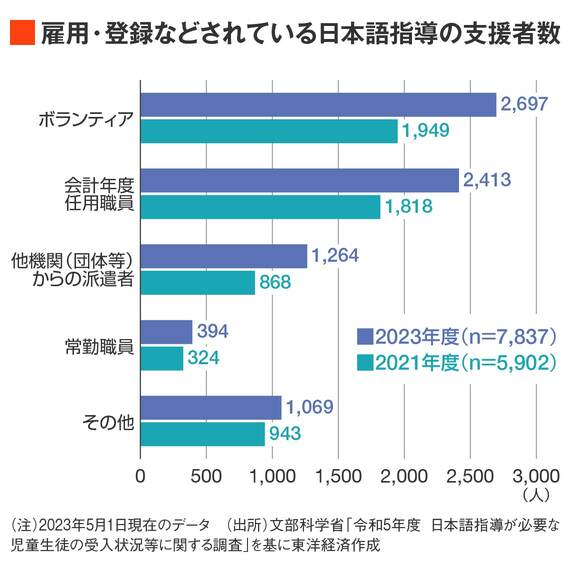

しかし、同調査において、日本語指導が必要な児童生徒等の受け入れに際しての指導体制を「整備していない」と回答した自治体は45.5%、日本語指導の支援者(※)の雇用・登録人数を「0人」と回答した自治体は62.1%に上る。

※学校において外国人の子どもの支援などを行う外部人材

日本語指導の支援者を雇用・登録している自治体でも常勤雇用は約12%にとどまり、多くは下図のとおりボランティアや会計年度任用職員に頼っている状況だ。日本語指導を必要とする外国籍の児童生徒が増えているにもかかわらず、その指導体制の整備や人材の確保が追いついていない現状が浮かび上がってくる。

日本語指導の支援者がいない中、教員たちが試行錯誤

日本語指導を必要とする外国籍の生徒の受け皿の1つとなっているのが、中学校夜間学級、いわゆる夜間中学だ。何らかの理由で十分な義務教育を受けられなかった人のための学びの場である夜間中学は、2025年4月時点で41都道府県・指定都市に62校が設置されている。

2023年に開校した静岡県立ふじのくに中学校は、磐田本校と三島教室から成る夜間中学だ。磐田本校では約7割が、地域の中学校を卒業して間もない外国籍の生徒だという。

その背景について、磐田本校教諭の青木正文氏は「静岡県西部は製造業が盛んな地域で、1990年の入管法改正以来受け入れてきた外国人労働者の方々がご家族を呼び寄せることが増え、現在はそのお子さんたちが本校や地域の小・中学校に在籍している状況」と説明する。

静岡県立ふじのくに中学校磐田本校教諭

講師時代よりメディアリテラシー教育に関わりICTに長年取り組む。磐周地区情報教育研究部長や磐周地区特別支援教育研究部長を経て、2024年より現職。社会科と日本語の授業、ICTを担当しつつ、教務課長を務める

同校には、日本に来たばかりの生徒が日本語を学ぶことを希望して入学するケースや、地域の中学校を卒業したものの日本語習得が十分にできなかった生徒が高校進学に向けて日本語力を高めるために入学するケースが多いという。

同校では、生徒の日本語力や学習の定着度に応じて、日本語指導は行わずに中学校の全教科を学ぶ「教科学習コース」、教科学習を通して日本語を学習する「学習言語コース」、日本語指導に重点を置く「初期日本語コース」の3つのコースを設置している。2025年度の初期日本語コースに在籍している生徒は、高校進学を目指すクラスと就職を目指すクラスに分けて指導を行っている。

現在は7人の教員が自らの専門教科の指導の傍ら、計3クラスの日本語の授業を担当。日本語を指導する専任教員は配置されておらず、指導方法については2023年の開校当初より試行錯誤を続けてきた。