外国籍生徒が7割を占める夜間中学が「AI型日本語学習教材」の導入に踏み切った背景 日本語指導、専任教員の配置や指針確立に課題

「1年目は9人が入学し、大半の生徒が日本語の習得に課題があったため、授業時間の半数以上を日本語学習に充てました。しかし、学習意欲を継続させることが難しく、出席率もあまりよくありませんでした。その反省を踏まえ、2年目は生徒たちが翻訳アプリ『Microsoft Translator』を活用する形で教科指導の時間を増やしましたが、教科の言語の理解は深まったものの、日常生活に必要な日本語能力の向上には課題が残る結果となりました。母語への丁寧な翻訳が日本語学習の妨げになったのかもしれません」

そこで青木氏をはじめ、多くの教職員が2年目の後半に日本語学校で研修を受け、日本語指導のカリキュラム整備を学校の体制として行ってきた。授業実践の中で「日本語指導は国語の教科指導の同一線上にはない」と実感した青木氏は、日本語の習得にはドリル教材を用いた反復学習も必要だとの考えに至ったという。

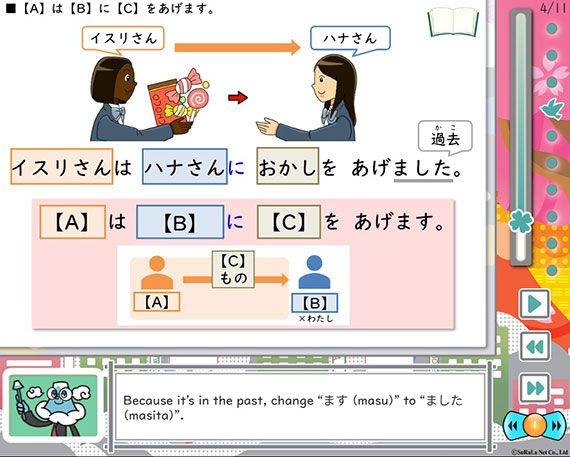

こうした模索を経て、同校は「すらら にほんご」を2025年度より導入した。これは、読み書き・語彙・文法などを、AIが学習者の理解度に応じて出題するオンラインドリル形式の日本語学習教材だ。アニメーションを用いたレクチャー機能などもあり、生徒が自学自習を進めやすい設計になっている

(写真:すららネット提供)

同校では、日本語学習と教科学習の双方において、高校進学を希望する生徒の学習支援に役立てたいとの狙いから、小学校から高校までの教科学習に取り組めるICT教材「すらら」と併用する形での導入となった。

「すらら にほんご」は、英語、インドネシア語、カンボジアのクメール語の3カ国語対応のため、同校で最も多いフィリピン系の生徒は英語版で対応できるが、ネパールや中国にルーツを持つ生徒には、画面をキャプチャして翻訳ツールで翻訳しながら学習を進める方法を教員が指導しているという。「昨年度から翻訳アプリは使い慣れており、問題のパターンに慣れてくると、翻訳を常時必要としなくなる場合もある」(青木氏)とのことで、学習に大きな支障は出ていないそうだ。

ICT教材で、生徒の日本語習得はどう変わった?

2025年度の1学期は、初期日本語コースでは週9.5コマ、学習言語コースでは週5.5コマの日本語の授業を実施。いずれのコースも、そのうち1コマを漢字学習、1コマを「すらら にほんご」での学習、残りのコマを教員による授業に充てた。

教員による授業では日本語学習教材を用い、自己紹介をする、買い物に行くといった身近な場面の設定に沿って、話す・聞くなどの活動に取り組んでいるという。

「すらら にほんご」を活用した授業では、基本的に生徒が自学自習を進め、教員はつまずいている生徒に個別に声をかけながら支援を行う。必要に応じて一斉指導を行うこともあり、例えばある生徒が「本」という数詞には「1本(ぽん)・2本(ほん)・3本(ぼん)」と複数の読み方があると気づいたことをきっかけに、クラス全体で学習する機会を設けたこともあるという。

「すらら にほんご」の活用を始めた生徒17人を対象に行われたアンケート調査では、活用前と比べて「日本語学習が楽しい」と回答した生徒が約88%、「日本語の授業がわかるようになった」と回答した生徒が約90%に上る。教員の目から見ても、よい変化があるようだ。

「日本に来て間もない生徒は、日常生活で使える日本語の語彙が増えたように思います。最初は問題がほとんど解けなかった生徒が繰り返しドリルに取り組み、初めて100点を取れた時はクラス全体で称賛して盛り上がったこともありました。日本語がある程度理解できている生徒は、『高い』という形容詞を『高かった』と活用できるようになる、助詞を正確に使えるようになる、ことわざがわかるといった成果が見られました。日本語がわからない状態だと日常会話で笑うタイミングがずれることがあるのですが、そういったことも減りました。読み書きだけでなく、話す力や聞く力も伸びているように感じます」