筑波大学附属中の「生成AI」活用術、"鵜呑みにしない"で生徒も教員も賢く使うには? 真偽は自分でたしかめる「思考力」を磨く教育

今回の授業では、生徒たちもアンケート調査の結果をまとめたり意見の傾向を分析したりするために生成AIを活用していた。また、池上氏と増田氏への質問を生成AIと相談しながら作り上げた生徒もいた。

ICT活用、2025年度PISAではどう評価されるか?

小学校では2020年度、中学では2021年度から始まった新しい学習指導要領による学び。学校教育において、明治以来の大改革といわれているが、親世代の時代と比べて確かな違いを感じる。

教員が教え、生徒が聞くという従来の授業風景は少なくなった。知識の受け取り手としてではなく、主体的に学びに向き合う姿勢を育て、情報を知るだけでなく、それをどう解釈し活用するかが問われる時代に、学びの質も大きく変わりつつある。

2025年度は国際的な学力調査「PISA」の調査を控えている。この調査は、経済協力開発機構(OECD)が実施する15歳を対象とした学力調査で、3年ごとに行われているものだ。読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、知識の理解だけでなく「実生活での活用力」を重視する点が特徴だ。教育の質を測る重要な指標とされていて、調査結果は各国の教育政策にも影響を与えている。日本はこれまでおおむね高水準を維持しているが、読解力の低下など課題も指摘された年もある。

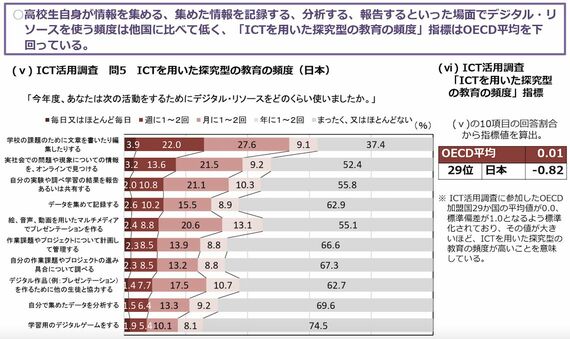

前回の調査(2022年)では、探究学習にも関係するICTの活用についてのアンケートが採られていたが、学習におけるICTの活用について日本は調査実施国の中で最下位という結果だった。これがどこまで伸びているか。関心が高まるところだ。

一方で、教育現場でのデジタル機器とのつき合い方を見直す国も出てきている。デジタル優先の教育方針を進めてきたスウェーデンは、読解力・筆記力の低下などを受け、紙の教科書や手書きを重視する教育へ回帰、2022年以降は印刷教材の再導入を進めている。またフィンランドでも同様の動きをする都市が出てきた。

2023年に発表されたUNESCOの「グローバル・エデュケーション・モニタリング・レポート」では、ICTの過度な利用が生徒の学力にマイナスの影響を及ぼす可能性があるとの指摘も出ており、とくにデジタル機器への依存が高まると、読解力や集中力の低下を招く恐れがあるという。

ICTは教育の可能性を広げる一方で、使い方を誤れば学習効果を損なう可能性もある。適切なバランスと指導がなければ、教育効果が発揮されないことも忘れてはならない。

(注記のない写真:筆者撮影)

執筆:ジャーナリスト 宮本さおり

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら