筑波大学附属中の「生成AI」活用術、"鵜呑みにしない"で生徒も教員も賢く使うには? 真偽は自分でたしかめる「思考力」を磨く教育

「入学してすぐに『あなたたちは3年以内にノーベル平和賞を取りなさい』と伝えています。生徒たちはそのために何をしていけばいいか、つねに考えながら授業を受けてくれています」(関谷氏)

こうした背景があって、今回の授業でも最初は「トランプ大統領がノーベル平和賞を取るかもしれない」という点に関心を持つ生徒が多かったという。しかし、学習を進めるうちに関税関連の問題が報道でも取り上げられるようになり、そちらに関心を寄せる生徒が増えていったそうだ。

「関税がかかるということは、普通は自国の経済を守るための施策ですから、海外とは仲良くなりませんよね。場合によっては戦争に発展することもあります。今回は近代の歴史の単元ではありませんでしたが、関税の話題を通して、実際にこうした歴史があったことも伝えていきました」(関谷氏)

関谷氏の授業では、生徒が興味関心を持ったことをフックに、単元を超えて社会科的要素を伝えているのだ。

教員も生成AI活用で「より魅力的な授業」が設計できる

こうした授業は子どもたちの思考力を鍛える訓練として有効であり、探究学習のお手本ともいえるだろうが、残念ながらすべての教員が再現できるようなものでもない。教員が生徒の心を揺さぶる探究学習や授業を作る方法はあるのだろうか?

関谷氏は「教員も生成AIを積極的に活用していいのでは」と話す。

「生成AIを使えば、授業計画を立案し、より魅力的な授業を設計できるようになっています。例えば生成AIに資料をアップし『エキサイティングな50分の授業を計画してください』と指示すると、面白いテーマ設定や授業案を提案してくれます。もちろん、そこから各教員の好みに合わせて調整できます」(関谷氏)

ここで肝心なのは、生徒が生成AIを使う際に促す注意点と同様、あくまでも自分が行う授業の“ヒント”として活用すること。生成AIが提案する授業をそのまま実践するのではなく、生徒の様子を見ながら自分流にアレンジすることが大切になる。生成AIは細かい調整の指示に黙々と従って短時間で改善案を提案してくれる。

また関谷氏は、生成AIは生徒の意見や提案をまとめるのにも有用だと話す。

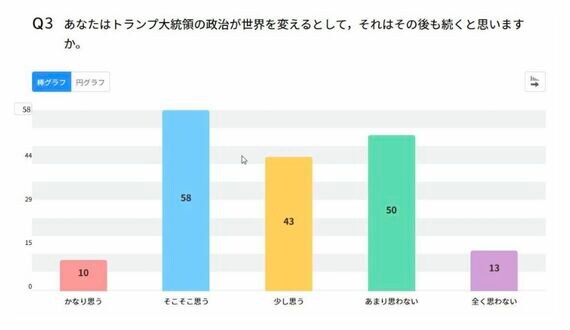

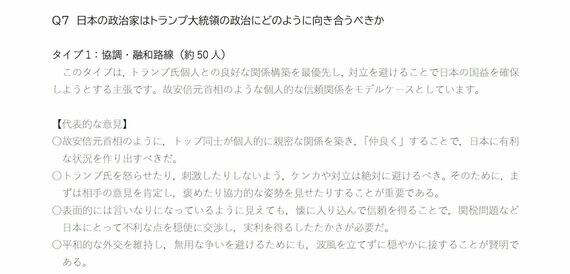

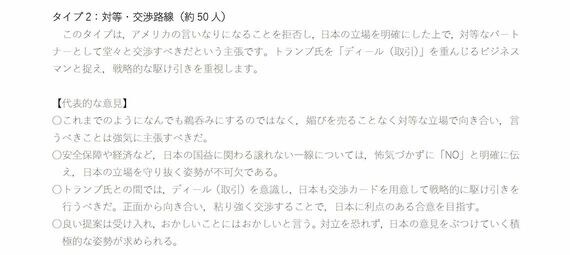

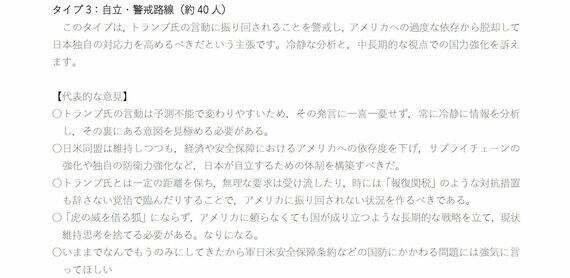

「私の授業では生徒がたくさん自分の意見や考えを入力してくれますが、Excelの表にすると200人で20項目ある場合、4000個のデータとなります。これを生成AIに入れて全体の傾向を聞くと、生徒全体としてはどういう主張になっているかもわかります。またこれを個人別に見ると、例えばその子の思考のどこが優れているかという分析もしてくれるのです」(関谷氏)

(画像:関谷氏提供)

実際にAIがまとめたそれぞれの意見について、間違っていないかを生徒本人たちに確認もしたが、間違いはなかったという。

「これまで、200人の生徒が書いてきたものを分析するには何時間という時間がかかっていましたが、それが5分でできます。おそらくこうしたところが、生成AIの強いところでしょうね」(関谷氏)