愛知県西尾市、子どもが「国籍関係なく輝ける」よう15年続ける学内外の支援とは 一人ひとりの可能性を広げる「多文化共生教育」

日本語初期指導教室カラフル 室長

(写真:本人提供)

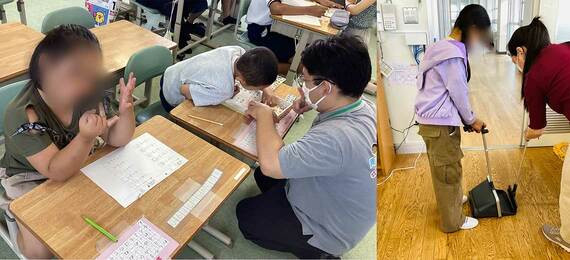

ただ言葉や生活習慣の違いを教えるだけでなく、個々に寄り添う支援をしているのも特徴だ。

「国籍に関係なく、学習が楽しいと思う子もいれば、そうではない子もいます。この子はどこが面白いと感じるのか、どこにスイッチがあるのかを探し続けています」(菊池氏)

そのために欠かさないのが、保護者との緊密なコミュニケーション。最初の面談ではそれまでの生育歴や、母国で学校に通っていたときの状況など、時間をかけて丁寧なヒアリングを行う。保護者が送迎している場合は、朝と帰りの2回、必ず話をしているのだという。

(写真:菊池氏提供)

3カ月間とはいえ、保護者は毎日のように先生らと言葉を交わすため、安心感は大きいだろう。教室がSNSを活用して、授業の様子や連絡事項をこまめに配信しているのも、保護者と一緒に見守るスタンスがあるからだ。

日本語初期指導教室カラフルの取り組みは市内の小中学校にも広がっている。現在、20名を数える日本語教育指導支援員(ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピン語、中国語、インドネシア語、英語に対応)と室長の菊池氏は、常時市内の小中学校を巡回。学校の日本語教室や国際教室の担当教員などと緊密に連携し、「初期指導」にとどまらない中長期的な支援につなげている。

母語教室や大人の日本語教室も実施

多文化ルームKIBOUも、日本語指導にとどまらない包括的な支援を行っている。多文化共生教育コーディネーターの川上貴美恵氏は、次のように説明する。

多文化ルームKIBOU(きぼう) 多文化共生教育コーディネーター

(写真:本人提供)

「日本語の日常会話ができるようになっても、授業の理解や学校での活動についていけるとは限りません。学校の教材は、いろいろな行事など日本の文化を基盤としてつくられているので、イメージが追いつかないものも多いからです。

かといって、日々の仕事に懸命な保護者の方々には、そうしたギャップを埋めるのが難しい場合がありますので、季節の行事や遠足など、日本の学校に近い体験をしてもらえるようにしています」(川上氏)

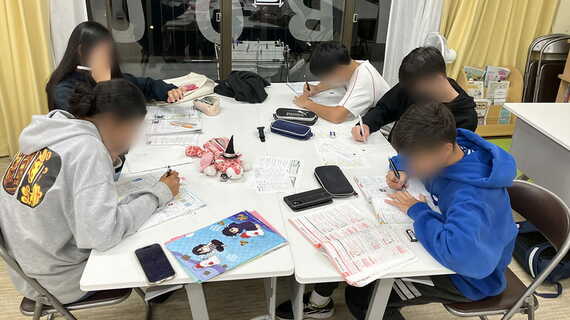

日本語指導も、教科書に合わせた教材を独自に作るなど、学校での学びにつながるよう工夫。中学生以上に対しては受験対策のクラスや、16~18歳を対象に「ゆっくりじっくり日本語を学びながら進学や就労を目指すクラス」も用意している。

(写真:川上氏提供)

さらに特徴的なのは、日本語指導だけでなく「母語クラス」(ポルトガル語・中国語・ベトナム語・スペイン語)を実施していることだ。「実は、保護者からの要望を受けて始めました」と川上氏は明かす。

「保護者の方々は、早く日本語を覚えて日本の学校に慣れてほしいと考えています。しかし、日本語を習得するようになると、だんだん母語を失う不安を感じるようになります。例えば家に伝言メモを置くのでも、日本語が書けない保護者に対し、子どもは日本語しか読めないといったことが起こります。

子どもに大切なことを言い聞かせようとして母語を用いても、通じないケースもあります。『せめて、母国で暮らしている親類と話せるようになってほしい』『ちょっとしたメモ程度の読み書きはできてほしい』といった声が多かったので、簡単な読み書きや母文化を学べるようにしました」(川上氏)

思春期を迎えると、家族間のコミュニケーションの問題に加え、「自分は何者なのか」というアイデンティティの揺らぎも顕在化してくる。だからこそ、川上氏は「ご家族全体を支えることが重要」と考え、母語クラスだけでなく保護者を対象とした日本語クラスを開催したり、地域のボランティア団体などインフォーマルな支援につなげたりもしている。