なぜ養護教諭は「自腹」を切ってしまうのか?学校医のお茶や緊急対応……指定カタログに限界 掲示物や収納など「100均での購入」は公費出ず

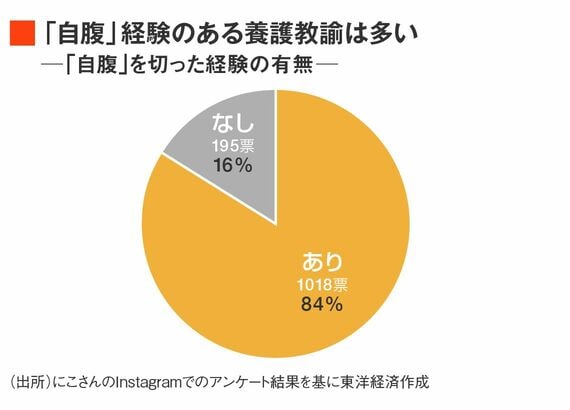

養護教諭の84%が「自腹経験あり」、リアルな実態

まず、にこさん自身の経験を聞いてみた。

養護教諭インフルエンサー

高校時代の友人の母親が養護教諭で、仕事と家庭のバランスや充実した様子に憧れを抱き自身も養護教諭を志す。大学では心理系を専攻し、公立学校7年、中学校に2年勤務したのち、2022年に退職。養護教諭のワークライフバランスに興味を持ち、コンサルタントの資格を取得。現在はInstagramを中心に総フォロワー1.9万人を持つインフルエンサーとして養護教諭の魅力を発信する

(画像は本人提供)

「私は倹約体質なので、『なるべく自己負担はしないぞ』と思って働いていました。初任の自治体は比較的予算があり、保健室の備品購入に充てる保健費が極端に少ないわけではありませんでした。また事務職員の裁量権も大きく、『保健費は必要経費だから』とほかの予算を削っても確保してもらえるなど、恵まれた環境でした」

しかし、そんなにこさんにも自己負担の経験はあった。

「体調不良の子どもをタクシーで病院に送った場合、行きは公費が出ますが、帰りは出ません。特に遠い病院の場合はタクシーだと高額になるので、電車を乗り継いで学校に戻りました」

救急搬送も同様で、救急車に同乗して病院に届けた後、帰りの交通費は自費なのだと言う。にこさんは、「多くの養護教諭は、これが『自腹だ』という意識すら薄れているのでは」 と、「見えない自腹」の常態化を指摘する。勤務校は比較的恵まれた環境だったにもかかわらず、当然のように一定の出費があったという事実は、この問題の根深さを物語っている。

にこさんが2025年7月からSNSで実施したアンケートからは、全国の養護教諭がどのような場面で自己負担をしているのか、具体的な実態が見えてくる。このアンケートには、にこさんのInstagramアカウントのフォロワーの養護教諭を中心に約1000人以上が回答し、その84%が「自腹を切った経験がある」と答えている。

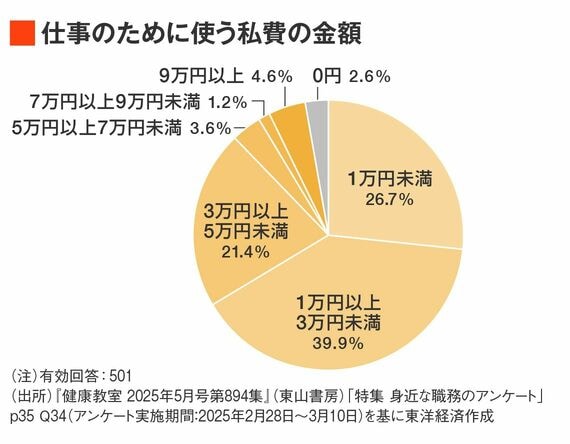

また、東山書房の『健康教室 2025年5月号』に掲載された、今年2月28日〜3月10日のアンケート結果によれば、年間で仕事に使う私費の金額としては「年1万~3万円」が最多で39.9%、中には「年9万円以上」との回答もあった。

さらに、アンケートで挙げられた具体的な「自腹」事例は多岐にわたる。

修学旅行の負担大、学校医のお茶・急ぎ対応も自腹で

<宿泊行事や修学旅行での“見えない”負担>

最も多くの声が寄せられたのが、修学旅行や宿泊行事の引率にかかる費用だ。

「立て替えで先に支払い、手当の形で後から戻ってくるのですが、結局こちらの持ち出しが多くなるのはよくあることです。養護教諭は全学年の宿泊行事を引率するケースが多く、年間では担任教員より回数が多くなります。通常は、子どもが学校にいる時間の労働に対し給与をもらいますが、宿泊行事中は24時間ずっと気を張って過ごさなければなりません。さらに自腹まで切っているとなれば、心理的な負担も大きくなります」