精神疾患による病休が過去最多→要因の多くは「人間関係」、教員に必要な"線引き"のコツ 「よかれと思って」は罠、心守る"バウンダリー"

精神疾患の背景にある、教員ならではの「人間関係」

――文科省の令和5年度調査によると、教職員の精神疾患による休職者数は3年連続で過去最高を更新し、7119人となりました。藤野先生は精神科病院に勤務されていますが、教員を診察される機会も多いのでしょうか。

患者様の中には教員の方も多いですね。共通しているのは、書類業務や部活動指導など漫然とやらされている仕事が多く忙しすぎるということ、そして悩みのほとんどは人間関係だということです。

医療現場とも似ていますが、教員は児童生徒、保護者、同僚と関係者が多いうえ、理不尽な言動を受けても、簡単に関係をブロックすることが難しい職種です。ほかの職種はカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラを受けても今は多くの企業で対策マニュアルがありますが、学校や医療機関はインフラ的なものとして認識されているので、そのような割り切った対応は難しいんですよね。人間は自分でコントロールできない部分にストレスを感じますので、教員の方は仕事柄、ストレスは強いと思います。

また、SNS上でのいじめなど、教員からは見えない部分における子ども同士のトラブルも増えています。注意しなければならない範囲が昔より広くなり、そうした学校外のことも何とかしろと言われてしまっている。無理なことを求められ、よりストレスを感じやすくなったように思います。

ただ、休職者の数が増えたこと自体は、一概に悪いとは言えないのではないでしょうか。本当に休まなければいけない精神状態の人が、きちんと休むことができる環境が整ってきたとも考えられます。

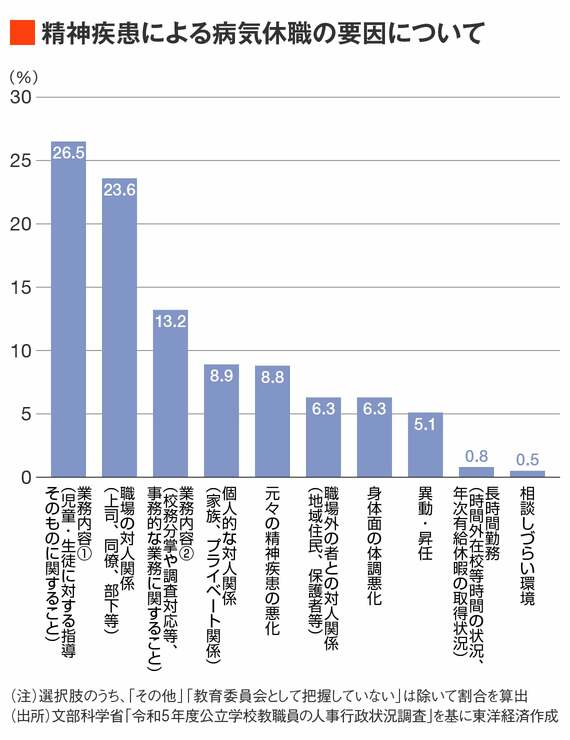

――文科省の令和5年度調査でも、精神疾患による病気休職の要因の多くは人間関係に関するものであることがうかがえます。とくに「児童・生徒に対する指導そのものに関すること(26.5%)」が最も多かったのですが、この点についてどのように捉えていらっしゃいますか。

教員の中にはよかれと思って「児童生徒のために、○○をしてあげたい」と、普段から熱心に指導に当たっている人もいると思います。しかし、子どもたちは必ずしも教員の思いどおりに動くわけではありません。

教員の働きかけによって変わるかどうかは子どもの素質にもよりますし、もし変わったとしても将来的に責任を取るのは子ども自身なので、当たり前ですが、変わることを強制することはできません。

子どもへの期待度が高ければ高いほど、理想の反応が得られないと苛立ったりがっかりしたりしてしまう。そのようなことが続き、精神的にどんどん追い込まれてしまう教員の方は多いと感じています。

――では、教員は子どもたちとどのように接するのがよいのでしょうか。

子どもに限らず、相手の考え方や行動を変えるのは非常に難しいです。変えるべきは自分の考え方や意識です。「自分は何でもできる」「自分の力で相手を変えられる」と思い込みすぎず、相手を変えることは簡単なことではないと気付けば、燃え尽きたり追い込まれたりすることも減っていくと思います。

大人はつい子どもに過干渉になり、失敗しないように先回りしてなんでもやってあげてしまいがちです。しかし、そうすることで子どもは自分で選択する機会を奪われ、結果的に選べない大人になってしまいます。教員は保護者ではありません。子どもの人生に責任を持つことはできないのに、強制的に子どもを変えようとすることは、支配になってしまいます。教員の方はそこを自覚して関わる必要があると思います。