暑すぎて「プール中止」増、学校で水泳指導は不要?教員の負担も大でやるべきこと 命を守る教育と持続可能性の視点で再構築を

小学校段階でも、すべての自治体が水泳を一律に行う必要があるのか、少なくとも中学校以降は地域や家庭の事情に応じた選択制とすることが現実的でしょう。

泳げることは大切かもしれません。けれども、「使うから必要」というロジックだけでは、現代の教育課程は維持できません。例えば、地理や歴史の学問も、「日常で使うわけではない」かもしれません。しかし、それでも学ぶ意味があるのは、それが教育的価値を持つからです。

水泳指導も同様に、その価値を認めたうえで、安全性・実行可能性・費用対効果を冷静に見直す必要があるのです。

学校現場における人的資源・財政的資源には限界があります。教育活動のすべてを「必要だからやる」としていたら、現場はとっくに破綻しているはずです。

プール管理という“過酷労働”

私自身、十数年間にわたり体育主任を務めてきました。初任から毎夏、プールの水質管理・設備点検・塩素投入・底掃除を、炎天下の中を1人で行っていた経験があります。

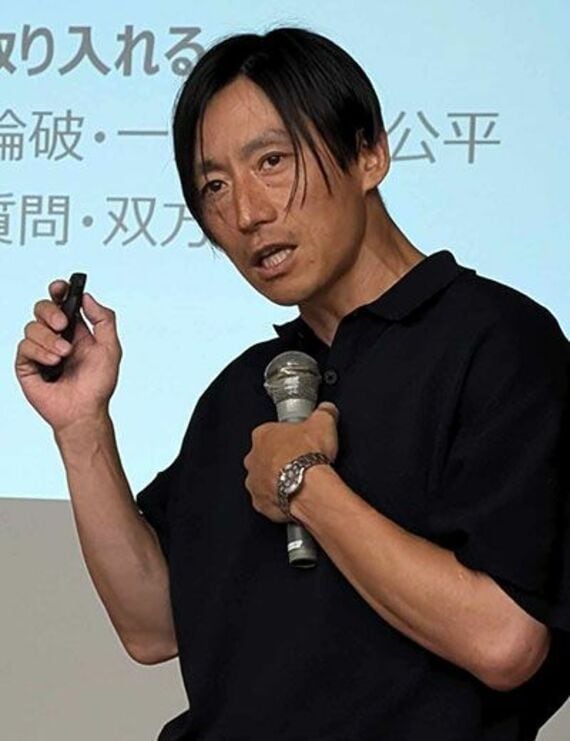

千葉県公立小学校教員

「自治的学級づくり」を中心テーマに千葉大附属小などを経て研究し、現職。単行本や雑誌の執筆のほか、全国で教員や保護者に向けたセミナーや研修会講師、講話などを行っている。学級づくり修養会「HOPE」主宰。ブログ「教師の寺子屋」主催。著書に『不親切教師のススメ』『不親切教師はかく語りき』(ともにさくら社)

(写真:松尾氏提供)

プールの水は一度に満水まで入れることができず、数時間かけて少しずつ調整する必要があります。排水の際も、栓を開けすぎれば周囲に迷惑がかかるうえ、水の止め忘れが大きな事故につながります。

塩素管理も容易ではありません。液体塩素は20リットル単位の重たい箱で何十箱と搬入し山積みしたものをきちんと管理せねばなりません。機械室内での蒸発や飛散も多く、決して安全な作業とは言えません。液体塩素が衣服にはねて変色するのは日常茶飯事、皮膚に触れれば炎症を起こす恐れもあります。

また、循環機やフィルターの掃除には特殊な道具や力作業が必要であり、蒸し暑い中で蚊に刺されながら汗だくで作業する、かなりきつい工程です。

さらに近年では、気温の上昇により「熱中症アラート」が頻発し、屋外プールの授業そのものが中止となるケースも珍しくありません。プールサイドは日光を反射して高温になり、火傷を防ぐために水を撒いて冷やす作業も必要で、管理や安全配慮の手間が格段に増しているのが現場の実情です。

この管理業務は、ほかの分掌や担任業務と並行して行われることが多く、放課後の貴重な時間がここに大きく奪われます。排水や増水の作業をしている合間に自分の学級の仕事や事務作業などを行うため、「電話対応などをしているうちにすっかり水のことを忘れて、帰宅してしまっていた」ということも起こりえます。

実際、近年ではこうしたヒューマンエラーが原因で、水を止め忘れてプールからあふれ出してしまい、多額の下水道費用が発生したり、施設に損害が出たりしたケースも報告されています。それにもかかわらず、責任の所在があいまいなまま、現場の教員個人の過失として処理されてしまうという例が少なからず存在します。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら