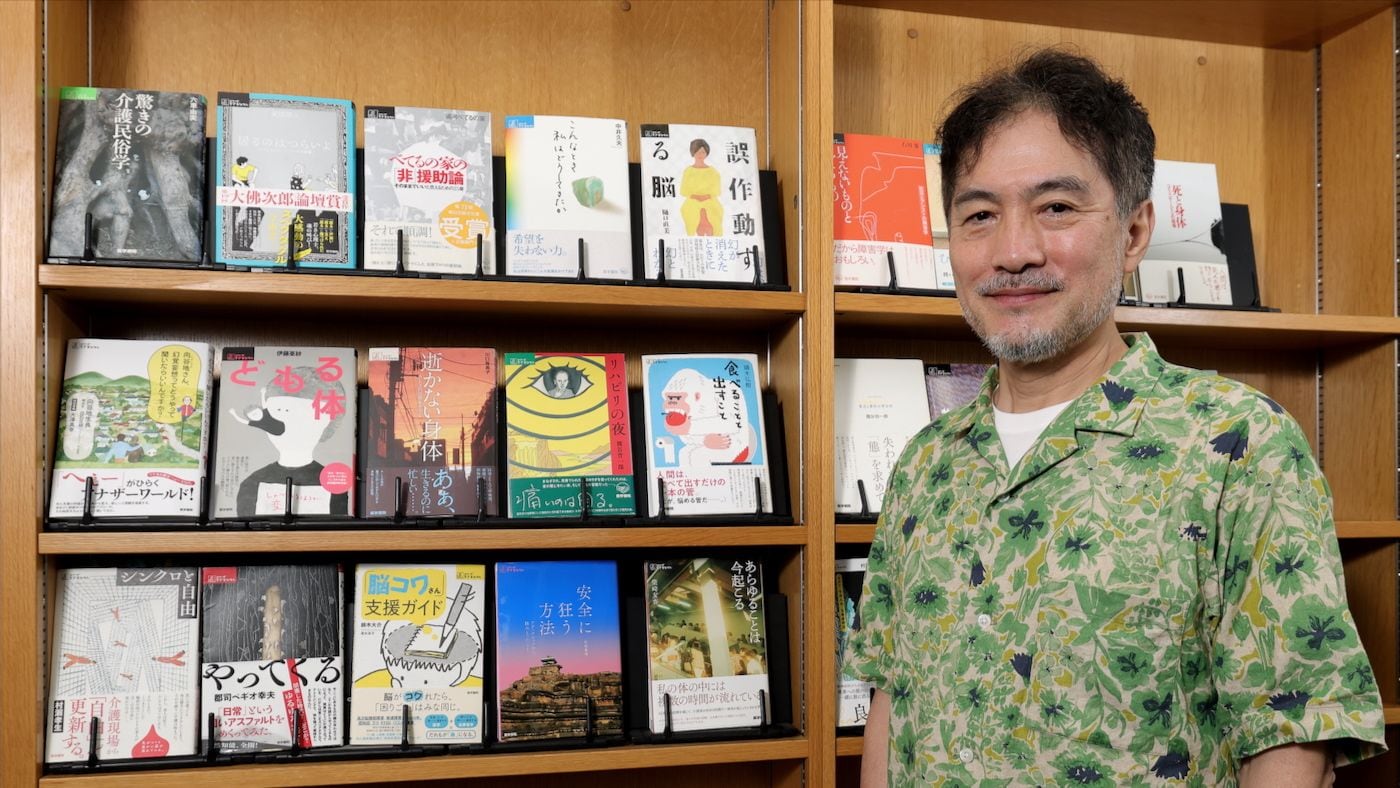

[著者プロフィル]白石正明(しらいし・まさあき)/編集者。1958年生まれ。青山学院大学法学部卒業。中央法規出版を経て96年に医学書院入社。98年に雑誌『精神看護』、2000年に「ケアをひらく」シリーズを創刊。同シリーズは19年に毎日出版文化賞を受賞。24年3月に定年退職。

──2000年のシリーズ創刊以来、50冊が出版されました。

医療者向けの専門書を刊行する出版社でマイナーな部門として、本の中身については何も言われず自由に作ることができました。

──ケアは医療界ではマイナーな分野なのですか。

医療界は基本的には、科学的なものに価値を置く医者の原理で動いています。看護師は医者に自分たちがやっていることを何とかわかってもらおうとしますが、科学の世界からは非論理的に見えてしまう。語り方自体も、看護師自身と患者の言葉が混ざり合ったり、主語があいまいになったりして。

でもそれは、看護というのは患者にシンクロしないとできないからなんです。だから実は極めて正確に話している。それを科学の物差しに合わせようとしても行き止まりだけど、もっと日常に近い、言語能力の高い人たちのいる人文界の人なら通じるかもしれない。そこで、「ケアをひらく」シリーズは人文書として読まれてほしいと思って出してきました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら