4万3000人が利用、"学校ではない"「通信制サポート校」を選ぶうえで注意すべきこと いまだ「学校であるかのような広告宣伝」も散見

サポート校増加の背景に通信制高校の「生徒層の変化」

近年、読者も「通信制サポート校(以下、サポート校)」という言葉を耳にする機会が増えているのではないだろうか。実際、サポート校は増加を続けており、文部科学省によれば全国約1800カ所に設置され、通信制高校に在籍する生徒(約29万人)のうち約4万3000人が利用している(2024年5月現在)。

しかしその役割や位置づけは、社会的にまだ十分に理解されているとは言いがたい実情がある。

そもそも通信制高校とは、レポートを提出し採点してもらう「添削指導」と、登校して教員から指導を受ける「スクーリング(面接指導)」および「テスト」によって、単位を取得して卒業資格を得られる学校だ。スクーリングもあるとはいえ、生徒の日々の学習は家庭などでの自学自習が基本となる。

一方、サポート校は、通信制高校と提携し、学習面や生活面での支援を行う民間の教育施設だ。愛知学院大学教養部准教授の内田康弘氏によれば、「サポート校の誕生は1992年頃といわれ、もともとは高校再受験や高校浪人、成績が振るわない子や学校になじめない子を支援するためにつくられた新しい塾や予備校」だったそうで、増加が顕著になったのは1990年代後半以降のことだという。

「背景には、通信制高校に在籍する生徒層の変化があります。かつての通信制高校は、働きながら高校卒業資格の取得を目指す勤労青少年が中心でした。ところが、しだいに不登校経験者や全日制高校の中退者の入学が増え、1990年代後半頃にはこの層が主流になっていきました。自学自習を前提とする通信制高校の卒業は決して容易ではなく、そうした生徒に対しては、学習面と生活面の両面でより手厚いケアが求められることもあります。そこで通信制高校だけでは対応しきれない部分を文字どおりサポートするために、サポート校は通信制高校と連携する形で拡大していきました」

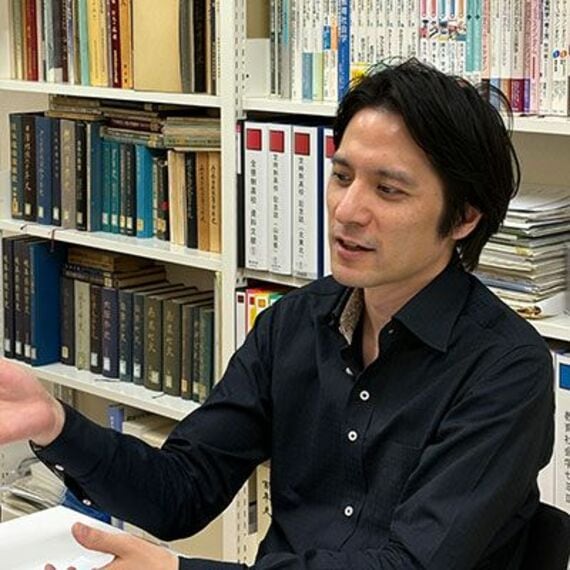

愛知学院大学教養部准教授

専門は教育社会学。通信制高校やサポート校、定時制高校に関心を持ち、高校生の教育機会や生徒文化、進路選択に関する研究に取り組んでいる。主な論文に「サポート校生徒と大学進学行動」(『教育社会学研究』第98集)、共著に『改訂新版 通信制高校のすべて』(彩流社)など

(写真:内田氏提供)

サポート校は、とくに広域通信制高校(3つ以上の都道府県から生徒を募集できる通信制高校)と提携しているケースが多い。広域通信制高校の場合、各地に点在している生徒にきめ細かい教育を提供するのは困難なため、その役割をサポート校が担っているのだ。