4万3000人が利用、"学校ではない"「通信制サポート校」を選ぶうえで注意すべきこと いまだ「学校であるかのような広告宣伝」も散見

「注意が必要なのは、サポート校は学校ではないということ。単位認定を行うのはあくまでも通信制高校であり、サポート校は生徒の単位取得を後押しするための支援施設です。いわば全日制の高校生が、放課後に通う民間の学習塾と同じ位置づけです。ですからサポート校に通うだけでは卒業資格は得られません。また、通信制高校の授業料は高等学校等就学支援金制度の対象になりますが、サポート校は学校ではないので費用は民間の塾に通うときと同様に国からの補助はなく、原則、家庭が全額を負担する必要があります」

一方で通信制高校とサポート校の両方に在籍する生徒にとっては、“通って学ぶ場”も提供し、日々の支援をしてくれるサポート校が実質的な“高校生活を送る場”になっているとみられる。つまり、法的には学校ではないのだが、実質的には学校のように機能しており、そのギャップがサポート校への理解を複雑なものにしている。内田氏は「実際にサポート校に通っている生徒や保護者の中にも、サポート校を学校であると誤解しているケースは少なくないのではないか」と語る。

不適切な運営実態が発覚、「サポート校の位置づけ」が明確に

年々存在感を増すサポート校だが、実は長らく文科省による法的な位置づけが不明確で、管理体制も整備されていない状態が続いていた。学校教育法の適用外にある民間の教育施設に対して、文科省が直接的な規制や指導を行うことは権限の範囲を超えるため、一般の学習塾等と同様に監督の対象外とされてきたからだ。

しかし2015年から2016年にかけて発覚した、ウィッツ青山学園高校の不祥事により風向きが大きく変わる。同校は就学実態を偽装して就学支援金を不正受給していた。さらに、同校のサポート校では土産物のお釣り計算を数学の授業とみなすなど不適切な教育も行われていた。これを受け文科省が全国の広域通信制高校に緊急調査を実施したところ、本来は通信制高校の教員が担うべき面接指導やテストをサポート校の職員が行っていたなどの不適切な運営実態が次々と明るみに出た。

これ以降、文科省は広域通信制高校に対してサポート校を含むサテライト施設数を把握するよう指示するほか、毎年抜き打ちの点検調査をするようになったが、「不適切な運営事例がなくなることはなかった」と内田氏は言う。

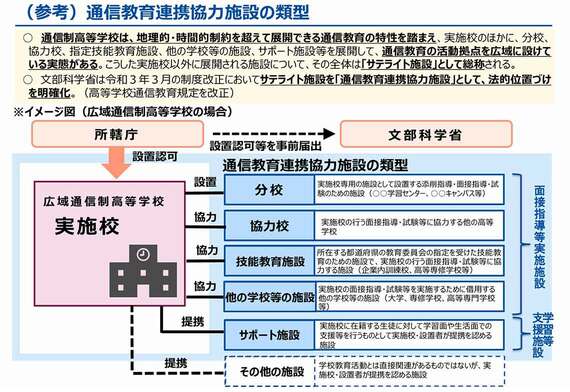

こうした流れの中、文科省は2021年に高等学校通信教育規程を一部改正し、サポート校を含むサテライト施設を「通信教育連携協力施設」として位置づけた。さらに同規程には、面接指導やテストを実施できるのは、実施校(通信制高校)のほかは分校や協力校(通信制高校に協力する他の高等学校)などの「面接指導等実施施設」のみであり、サポート校は学習面や生活面での支援を行う「学習等支援施設」であると明記されたのだ。このように各施設の役割が明確になるとともに、通信制高校には「連携協力にかかる活動について評価を行い、その結果を公表する」ことも義務づけられた。

■通信教育連携協力施設の類型

(出所)文部科学省「新時代に対応した高等学校教育に関する制度改正(令和3年)」参考資料