複数の自治体で効果検証、自由進度学習で「深い学び合い」ができている学級、3つの共通点 「学び方の自由の保障」で不登校が減った例も

自由進度学習を導入したことで不登校が減少した事例も複数報告されています。私たちの効果検証では、学び方の自由の保障こそがそのカギでした。1人ひとりが自分らしく学ぶことができる学級では、「自分のことをわかってもらえた」という仲間からの認知的共感や、「自分と違う考えも受け入れよう」という仲間への認知的共感が高まりやすくなり、結果として、「自分の個性をありのままに受け入れよう」という自己受容感も高まるからです。

こうした成果からも、みんなで一緒に学んだり生活したりするフルインクルーシブ教育を諦めてはならないと考えています。学校は、自由の相互承認の感度を高めていく場でもあるからです。

そして、自分で決めたことであれば意欲的に取り組めるようになり、資質や能力もより一層伸びていくという、内発的な動機づけの重要性は多くの方が身をもって知っているのではないでしょうか。自己決定は、記憶力や創造力、責任感や幸福感の向上にもつながることが先行研究でも示されています。

さらに忘れてはいけないのは、子どもたちは1人ひとりが自分らしく学んで幸せに成長していく権利を持った主体であるということ。次期学習指導要領等の改訂に向けた大臣諮問でも「多様性の包摂」が検討事項として掲げられました。子どもたちが「教育の対象」である前に「自由な権利主体」として1人ひとり尊重されるべき存在であることを明示したと解釈できるこの事項は、時代の画期になると考えています。

自由進度学習で成果を挙げている学校、何が変わった?

――自由進度学習で成果を挙げている事例についてお聞かせください。

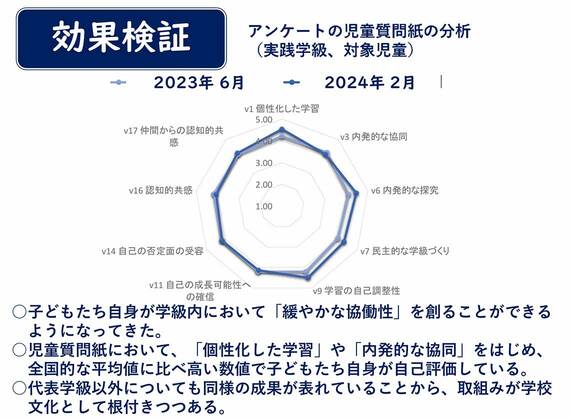

「ScTN質問紙」(※1)で効果検証ができている事例を紹介します。

※1 ScTNが提供する、主体的・対話的で深い学びの実現状況などを、児童生徒による自己評価形式で可視化する質問紙。文部科学省のCBTシステム「MEXCBT」にも掲載されている。詳細はこちらの記事を参照

内発的な動機づけの向上とともに、社会的な包摂性が大きく高まった事例としては、名古屋市教育委員会の取り組みが挙げられます。同教委は令和5・6年度の文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」を受託し、検証対象校がブロックアワーを参考に、複数教科同時進行型の自由進度学習に取り組みました。

ScTN質問紙の結果は、「授業では、学習の方法やペースを自分で選んだり決めたりしながら学んでいる」と「授業では、自分が必要な時に、必要な仲間と協力しながら学んでいる」の平均値がともに5点満点で4.5。学び方の自由が保障されたことで、1人ひとりが自分らしさを発揮できるようになり、支え合ったり学び合ったりする関係がより深まったのです。

教員や児童へのインタビューの質的分析から、そうした学びを支えているのは教員の対話の仕掛けや足場かけであることも見えてきました。子どもたちがまずは自分たちなりにやってみて、それを後追いで支えていくということです。

2022年度より本格的に教育改革を始めた石川県加賀市では、一部の学校で、一斉指導と単元内自由進度学習を意図的に組み合わせた授業を展開しています。自由進度学習では、学び方の自由が保障されていても、それが教科の本質的な学びにつながらないことが少なくありません。加賀市はこの課題の解決に自覚的で、「教科の学び」と「自律した学び手の育成」という2つの狙いを達成する授業づくりをしたのです。