47年前から「個別最適な学び」、愛知県の公立小が独自の教育課程を継続できる訳 単元内自由進度学習の先駆け「緒川小学校」の今

子ども主体の学びを支える「6態様」とは?

1978年の校舎の改築を機に、独自の教育課程を確立してきた緒川小学校。廊下と教室を隔てる壁はなく、じゅうたんが敷かれた廊下の先には「ラーニング・センター」と呼ばれる広々とした作業スペースと図書コーナーが設置されている。

子ども自らが学びの場を見つけて学ぶスタイルは、アメリカで実践されていたオープン・スクールの教育にヒントを得たものだという。

当時の時代背景について、2009年から8年間にわたり同校での教員経験を持つ東浦町教育委員会指導主事の岩本和也氏は次のように話す。

愛知県知多郡東浦町教育委員会 主幹兼指導主事

東浦町立東浦中学校を経て、2009年度より2016年度まで緒川小学校で勤務。その後ドイツのデュッセルドルフ日本人学校、片葩小学校を経て現職

(写真:本人提供)

「当時は高度経済成長期を経て価値観が多様化していく中にあって、個別指導や個性の尊重が重視されるようになりました。従来の一斉授業方式の限界が指摘されるようにもなり、思い切って教育方法を変える必要があったと聞いています」

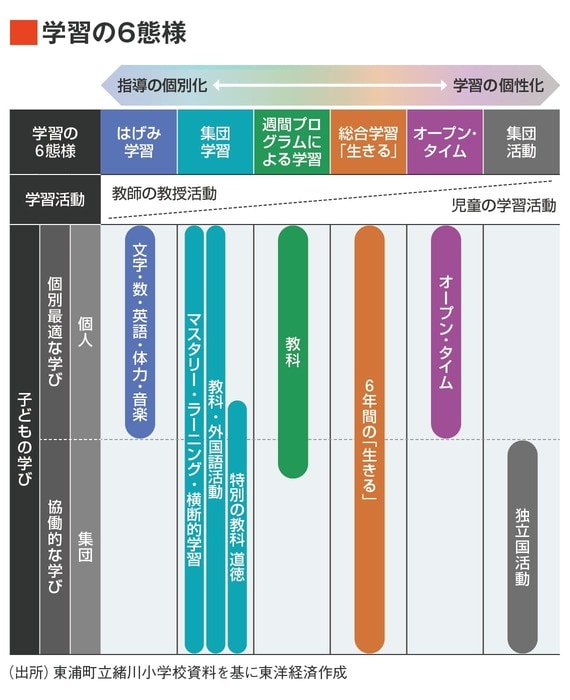

同校の教育の根幹にあるのは子ども主体の学びで、これを支えるのが「学習の6態様」(以下、6態様)と呼ばれる6つの教育課程だ。「はげみ学習」、「集団学習」、「週間プログラムによる学習」(以下、週プロ)、「総合学習『生きる』」、「オープン・タイム」、「集団活動(独立国活動)」で構成されている。上智大学名誉教授の加藤幸次氏の研究に基づいて作られたという。

「はげみ学習」とは、「文字」「計算」など基礎的内容の定着を目指す、無学年制の学習材による学習。「集団学習」は一斉学習活動の時間で、一部で習熟度別の学習を実施する。「週プロ」は、いわゆる単元内自由進度学習だ。

「総合学習『生きる』」は、各学年に与えられたテーマについて、学年全体で協力して取り組む探究学習。「オープン・タイム」は、子ども自らがテーマを決めて個人単位で取り組む探究活動で、4~6年生が対象だ。「集団活動(独立国活動)」は、自分たちの生活を創造することを狙いとする協働的な活動である。

「はげみ学習」「週プロ」「オープン・タイム」は「個別最適な学び」の色合いが強く、「集団活動(独立国活動)」は「協働的な学び」の色合いが強い。「集団学習」と「総合学習『生きる』」は、場面に応じて「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両方の要素を持ち合わせているといえる。

これらの「6態様」は、1978年の改築当時から実践されていたそうで、その時々の教育ニーズに応じて改良を加えながら現在まで受け継がれてきた。近年では、「はげみ学習」のプリント教材や「週プロ」で使う資料をオンラインで配信して1人1台端末で確認できるようにするなど、ICTの導入も進めているという。