流暢な英語を話す生徒たち、横浜創英の英語学習は「AI×自律学習」でどう変わったか 「目標設定・メタ認知・手段の選択」を重視

教師の役割は「教える専門家」から「助言者」へ

同校では、2025年度からはAIによる英文添削機能を搭載した「Weblio Study」を中学全学年と高校1年で導入。英検のライティング対策やスピーキング対策での活用を予定している。また、英語でのやり取りの力を身に付けるために、会話AIエージェントによる英会話能力診断サービス「LANGX Speaking」を開発しているエキュメノポリスと提携して、中高生向けのプログラム開発も生徒参画で行っていくという。

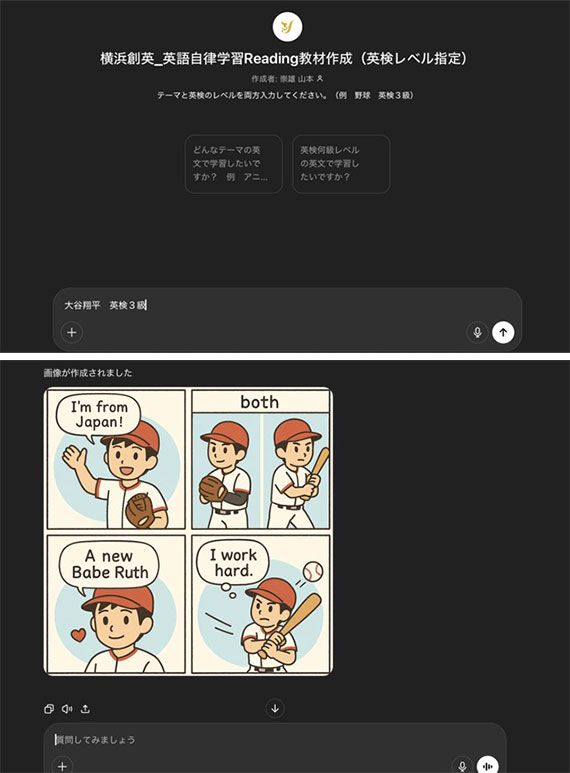

これまでも山本崇雄氏は、音楽生成AI「SUNO」や、ChatGPTに第二言語習得論や自身の考えを読み込ませたオリジナルのリーディング教材作成ツールを生徒たちに提示してきたが、今後は保護者の許諾を得て、全生徒がより気軽に生成AIを使えるようにしていく方針だ。

「AIを活用すれば、自分の好きなものと掛け合わせた教材を作って学ぶなど、生徒1人ひとりの興味に沿った個別最適な学びが可能になります。これからはAIに答えを教えてもらうのではなく、自分の英語力を高めるツールとしてAIを使いこなすことが求められるようになるでしょう。だからこそ、『目標設定・メタ認知・手段の選択』という枠組みが重要なのです。また、AIの活用は教員の働き方改革にも有効で、これからは教材作成が瞬時にできるようになり、生徒へのコーチングやそのスキル向上の取り組みに時間を割けるようになっていくと思います」(山本崇雄氏)

AIの活用により、教師の役割はどのように変わっていくのだろうか。若尾氏は次のように述べる。

「教師の役割は、『教えることの専門家』から、生徒1人ひとりに合った学び方を一緒に見つけてアドバイスする『助言者』へと変わっていくと思います。そのためには、教員自身がさまざまな学び方の選択肢を知り、それぞれの生徒の特性や性格を丁寧に把握することが必要です。学び方がわからずに困っている生徒には『こういう方法もあるよ』と助言し、1人ひとりが自分に合った方法で安心して学べる空間を作っていく。それが教師の責任だと考えています」(若尾氏)

(文:安永美穂、写真:横浜創英中学・高等学校提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら