「学童落ちた」小1・小4の壁の現実、なぜ保育所より軽視?学童待機児童3年連続増加の背景 指導員の半数が年収150万円未満の悲哀

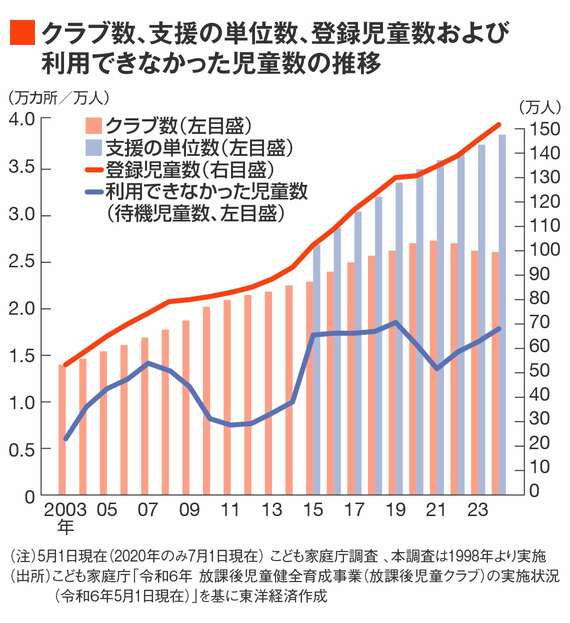

登録児童数も待機児童数も増加傾向

一般的に言われる「学童保育」は、正式名称を「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」という。これは、児童福祉法に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後などに適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図るための事業と位置づけられている。

登録児童数は右肩上がりで増えており、こども家庭庁の「令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると全国で151万9952人、待機児童数は1万7686人に上る(2024年5月1日時点)。

「小1の壁」に加えて「小4の壁」も…

現在の登録状況について、工学院大学教授でこども環境学・教育学・子どもの権利論を専門とする安部芳絵氏は「2024年度の小学1年生は、全体の半数ほどにあたる約45万4000人が5月時点で学童保育に登録している。6年生までの全学年で見ると、小学生のおよそ4人に1人が登録しており、学童保育に登録する児童は人数も割合も増えている」と話す。

工学院大学教育推進機構教職課程科教授

国連子どもの権利条約を中心に人権を研究。災害時の子ども支援について、全国の児童館・放課後児童クラブ(学童保育)の事例調査にも取り組む。単著に『子ども支援学研究の視座』(学文社)、『災害と子ども支援』(学文社)、『子どもの権利条約を学童保育に活かす』(高文研)。公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン理事、一般財団法人児童健全育成推進財団理事。男子3人の母で、子どもは3人とも学童保育育ち

(写真:本人提供)

しかし、希望者全員が学童保育を利用できるとは限らず、待機児童が出ている自治体もある。一般的に、保育園から学童保育に切り替わる「小1の壁」、学童保育の対象年齢から外れることもある「小4の壁」に頭を悩ませる保護者は多いといわれている。

「『小1の壁』では、小学校入学のタイミングで学童に入れなかったり、朝・放課後・長期休みの子どものタイムスケジュールと保護者の勤務形態が合わなかったりして、仕事と子育ての両立が難しくなるケースが見られます。

自治体によっては学童保育の対象を小3までとしていたり、低学年の子どもを優先的に受け入れたいという意向が働いて自主的に退所を余儀なくされたりするのが『小4の壁』で、2024年5月時点の待機児童数は小学4年生が5707人と最も多く、全体の32.3%を占めています。学童保育を利用できなくなり、放課後の居場所を確保するために仕方なく通塾を始めるケースも少なくありません」