公立小教員が実践、生産性を上げ児童の学びを深めた「自由進度学習」のポイント 単なる放任と呼ばれる実践に欠けた視点とは

また、難波氏は1人1台端末を活用しているというが、どのような点でメリットを感じているのだろうか。

「自由進度学習を行うには、徹底した準備が必要です。学習進行表の作成をはじめ、進度が早い子のために発展問題も準備しなければなりませんし、付いていくのが大変な子のサポートも必要です。しかし、ICTを導入したおかげで、こうした負担が大幅に減りました」

例えば、発展問題はネット上のコンテンツを利用できるので大量のプリント準備は必要ではなくなり、わかりやすい動画もあるので子どもが自分でつまずいたところにさかのぼって学び直すことも容易になった。

「私としては、いろんな大人たちが子どもたちを育てているという感覚です。また、高学年にもなると単元の学習進行表の作成なども共同編集で手伝ってくれるので、子どもたちと一緒に授業準備ができる点もICTのよいところだと思います」と難波氏は語る。

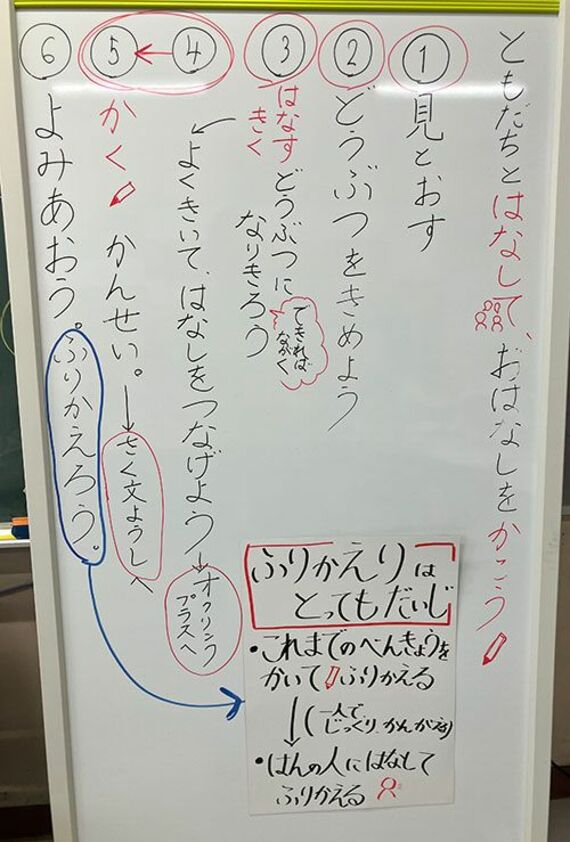

一方、ICTの利用も孤立してしまう側面がある点に注意したいという。例えば、タブレット端末を使って振り返りを書こうというだけでは、子どもは無言でコメントを打ち込むのみで、1人で完結してしまう可能性がある。

「ICTは使い分けが必要で、人間性が失われないよう気を付けていますね。低学年なら『あの子の発言がすてきだと思ったなら直接伝えにいってごらん』と声をかける、高学年なら『班の人を大事にしようね』『自分が学んだことは班の人にフィードバックしてね』と日頃から班活動を基本とするなど、協働に軸足を置くことを大切にしています」

「これは自分の勉強だ」、自覚が芽生えた子どもたち

自由進度学習を取り入れたことで、子どもたちはどのように変わったのだろうか。難波氏は次のように語る。

「子どもたちには、これは自分の勉強なんだという気持ちが明らかに芽生えています。やはり『この単元は8時間で』など見通しを持てるという点は大きく、私1人で頑張っていたときと比べ、子どもたちは自分の進度に合わせて勉強する感覚が備わるようになりました。自分の勉強だという自覚があるので、休み時間中に勉強を始める子もいますし、家庭学習で進めてくる子もたくさんいます。学力とは学ぶ力であり、興味を持って主体的に学ぶことこそが大事だと考えていますが、その観点から言えば確実に力が付いています」

職場でも、漢字の学習など部分的に自由進度学習を取り入れる同僚は少なくないという。しかし、難波氏は自由進度学習を強要しているわけではない。研究部長だったときに研修で自身の授業を紹介する際も、自由進度学習という言葉は使わずに「子どもたちでできる部分をちょっと増やしていきませんか」といったわかりやすい伝え方を心がけてきた。

「行事を子どもたちに任せる先生は多いですが、不安もあってか勉強を任せる先生は少ないです。しかし、社会の変化が激しい今、子どもたちが自分で計画したり、学習を調整して学んでいったりする授業が広がらないといけないのではないでしょうか。高校の探究も、問いを立て考察を繰り返すという、ある意味壮大な自由進度学習みたいなもの。一斉型の授業だけ受けてきた子が対応するのは難しいでしょう。保護者にもそうした背景や思いを含め、学級通信を丁寧に書いて共有するようにしています。今学校でやっていることや、自分の頭で考え自己決定することの大切さなどをきちんと説明し、不明な点があればいつでもお問い合わせくださいと伝えています」