採用控えた代償の重さ、この4月も担任がいない…「教員不足」を根本的に解決する方法 教員の基礎定数を改善する計画と財源確保を

ようやく国が動き出した。2018年ごろから全国的に深刻化してきた教員不足に、これからどんな対策を打つのか、具体策が決定されたのである。

昨年末の2024年12月24日、2025年度予算に関する文科省と財務省の大臣折衝で、公立小中学校の「教職調整額」(実質的な残業代)を、2030年度までに4%から10%へ引き上げることが決まった。

さらに、2026年度から、中学校も35人学級化を段階的に実施し、そのための教員定数を増やすことが合意された。

さて、これで教員不足の問題は一気に解決するのだろうか。

残念ながらこの突然の大臣合意だけでは問題は解決しそうにないこと、そして、今最も求められる政策は、今回のような突然の単発的な発表ではなく、国が中長期的に教員定数を改善していく計画を発表する政策であることを、ここで指摘していきたい。

「教員不足には4段階ある」調査データが示す不足の実態

そもそも、いったいなぜ、これほど教員が不足するようになってしまったのだろうか。

常識的に考えれば、急激な少子化が何十年も進んでいるのだから、教員需要も急激に減っているはずであり、こんなに教員が不足してしまうはずがない。

そこで、佐久間研究室では2019年から2021年にかけて、協力を得られたある自治体(以下X県)において、公立小中学校の教員不足に関する詳細な実態調査を行った。その結果、教員不足を引き起こした最も大きな要因は、地方自治体が正規雇用教員を採用控えしたことにあったことが明らかになった。

急激な少子化が進んでいるから、今必要な先生をすべて正規雇用してしまったら、将来的に先生が余ってしまう事態を、地方自治体が見通して、少子化よりも急激に教員を削減していたのである。

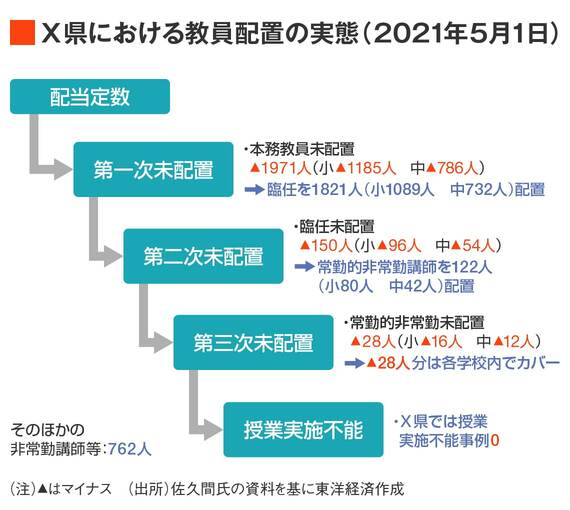

まず、下記をご覧いただきたい。これは、X県の2021年5月1日時点での公立小中学校における教員配置状況を図示したものである。まず、X県では、5月1日に正規雇用教員が1971人も欠員になっていたことがわかった。つまり担任として配置されているはずの先生が、年度始めから1971人も足りていなかったのである。

そこで県教委は、第2段階として、臨時的任用教員(教員免許を持ち、常勤だが任期1年間の非正規雇用の先生のこと。以下、臨任)を1821人も探して配置したが、まだ150人が不足していた。

第3段階として県教委は、教員がいない授業の一部だけでも補うため、常勤的な働き方をする非常勤講師を122人も探して配置した。それでもなお、28人分の教師の穴は、まったく補填されなかった。こうなると、県教委にはもうなすすべがなく、「あとは学校で何とかしてください」ということになる。

最終的に第4段階として、各学校では、見つからない先生が担当するはずだった授業を、今いる先生が自己犠牲的に負担するなどして、なんとかカバーしていた。こうした先生たちの使命感と努力によって、この県では授業が実施できなかったという事例は、この年度では一例も報告されていなかった(ちなみに、担当する授業や業務がいくら増えても、先生の給料は上がらないし、手当もつかない)。