採用控えた代償の重さ、この4月も担任がいない…「教員不足」を根本的に解決する方法 教員の基礎定数を改善する計画と財源確保を

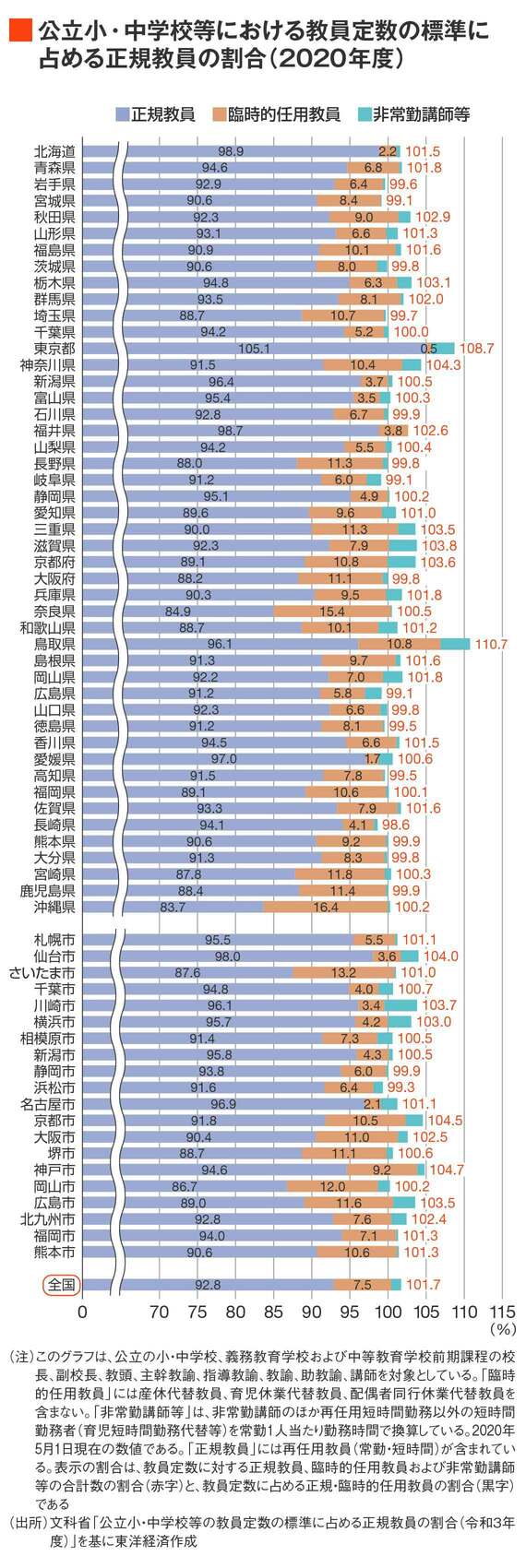

全国平均でみると、国が定めた標準的な先生の数の92.8%しか正規雇用されていない。つまり、全国平均で、学校の担任の先生の約7%は、年度の最初からあえて不足させられていて、毎年毎年、非正規雇用の先生を探してこなければ、4月に学級担任が配置できない状態になっている、ということなのである。

この状態には、4月に学級担任がきちんと確保されていない、ということに加えて、もう1つ大きな問題がある。学校には、授業以外にも、学校運営に関わるさまざまな重要な管理業務がある。どの会社にも、派遣社員には頼めない中核的な経営業務があるのと同じだ。これらの学校運営の中核である重い仕事を担う、正規雇用教員が削減されているので、1人当たりの仕事量が増えてしまっているのである。

この、教員1人当たりの仕事量が大きくなり続けていることが、教員の長時間労働が改善されない大きな要因の1つなのである。2000年代から教員の非正規化が進められるようになるにつれ、教員の長時間労働が深刻化してきているのは、偶然ではない。

国の計画が中止されて採用控えが起きた?!

なぜ多くの都道府県・政令市は、教員を採用控えしなければならなかったのだろうか?

全国で教員の採用控えが起きたきっかけは、2000年代に本格化した国の行財政改革だった。国は、財政状況を改善するため、教育分野では大きく2つの改革が行われた。1つは、国立大学を民営化し、独立行政法人化する改革だった。

もう1つの大きな改革が、義務教育費国庫負担の削減である。文科省の予算の大きな割合を占めるのが、義務教育の学校を運営する予算であり、そのほとんどは教員の人件費である。これを削減する必要に迫られて、それまで国が教員給与の半分を負担していたのを、3分の1に削減することが決定された。

さらに、国は1959年からずっと続けてきた教員数を改善する「公立義務教育諸学校の教職員定数改善計画(以下、改善計画)」についても、第7次(2005年まで)で中止にしてしまった。つまり、これ以降は、国がいつ教員定数を増やしてくれるか、地方自治体にはまったく見通せなくなってしまったのである。この計画中止こそが、地方自治体が採用控えをしなければならなくなった根本的な原因なのだ。

そもそも国だけでなく、地方自治体にも財政改革が求められ、教員を含めた地方公務員を大幅に削減せざるをえなくなっていた。そこで教員数削減に加えて、教員の採用控えと、教員の非正規化が3重に進められていった。

なぜなら、国の改善計画がストップした中で、もしも今必要な教員をすべて採用してしまったら、その全員が退職するまでの給与費を、地方自治体がすべて負担する財源が必要になるからである。

多くの自治体にはそんな財源はないので、今必要な先生をあえて採用せずに、しばらくの間は非正規でしのいで、未来に先生が余ってしまう事態を避けようとしたのだ。

この採用控えによって、今必要な正規雇用教員を雇えなくなり、学校現場は毎年4月から、担任をしてくれる臨任の先生を、大量に必要とするようになった。

そして、正規雇用教員と同じように、常勤で担任や授業や部活の指導をするけれども、1年任期で給与なども低い臨任になりうる人のほとんどが4月に担任としてスタメン入りしてしまい、その結果、年度途中に産育休や病休で休んだ先生のピンチヒッターをしてくれる非正規雇用の先生が、ほとんどみつからなくなってしまったのである。

基礎定数と加配定数のちがい

一方で財務省は、教員定数をきちんと増やしてきたと説明している。確かに財務省は、2005年に定数改善計画が打ち切られて以降、毎年「加配定数」を認めてきた。