親の「善意」が落とし穴?受験を左右する「子を追い詰めるNGな声かけ」とは "発破かけたから合格した"という証拠はない

ではなぜ親は、「自分が何かしなければ」と追い詰められてしまうのだろうか。高梨氏は要因の一端に、「不安をあおる塾や受験業界」の存在を指摘する。

「大学受験や医学部受験を見ていると、この歪な親子関係は中学受験から受け継がれたものだと感じます。私も小学生の娘がいますが、塾で模擬試験を受けるたびに『親は子を甘やかしてはいけない』『合格には親の徹底管理が必要』などとあおりを受けます。保護者の方々もまじめなので、言われた通りに振る舞ってしまうのでしょう」

もちろん中学受験においても、過度な管理や、叩く・追い出すといった罰は「間違った対応だと確信している」と、高梨氏。根深いのは、最終的に子どもが志望校に合格し、結果として中学受験が「成功」してしまったパターンだ。

「プロセスが間違っていても成功してしまうことはあります。しかし、この間違った成功体験によって歪な親子関係が正当化されてしまうと、その後の大学受験や、将来自分の子どもの受験でも同じことをしてしまうなど、負の連鎖が続いていくのです」

さらに、こうした「間違った成功体験」を持つ親がSNSなどで発信することで、多くの保護者が影響されていく。

「親が発破をかけたから合格した、という証拠はどこにもありません。おそらく、合格した子は親の口出しがなくても受かっていたと思います。一方で、重圧を感じて潰れてしまった子はたくさんいます。むしろ、親が発破をかけていなければ合格できていたはずの子もいるでしょう。親は塾の言うことを鵜呑みにせず、子どものペースに合わせた支援を意識することが重要なのです」

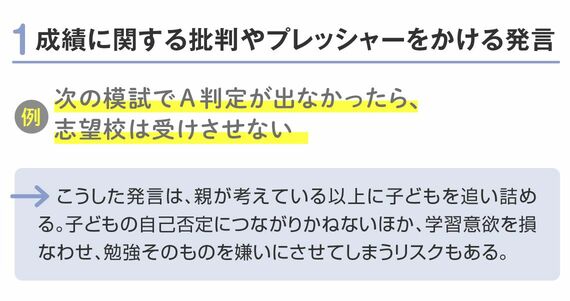

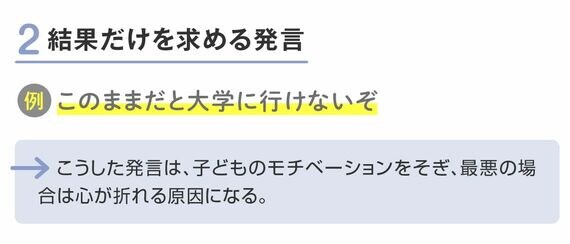

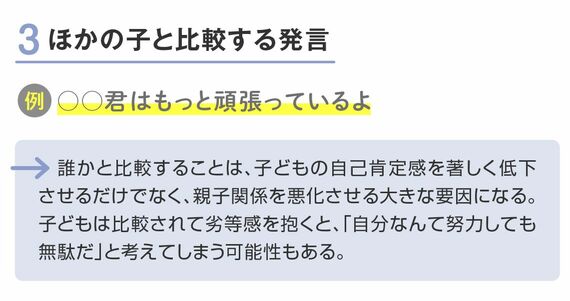

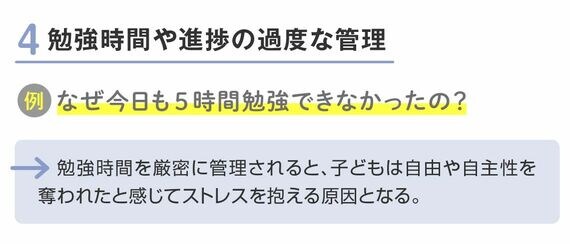

子どもの心を追い詰めるNGな声かけとは

では、具体的にどのような声かけがNGなのか、改めて整理してみよう。高梨氏は、以下のような発言が特に悪影響を及ぼすと指摘している。

当たり前のことを褒めることが子どもを伸ばす

親の役割について高梨氏は、「否定的な言葉を避け、積極的に褒めること」だと強調する。褒められることで自己肯定感が高まり、意欲が増すというのは、大人も子どもも同じだろう。

「受験勉強においては、褒められる基準が高くなりすぎていると思います。受験というのは、当たり前のことをどれだけ継続できるかの勝負です。日々の勉強や模試の受験など当たり前のことを続けるために、当たり前のことを褒める。日々の小さな努力を見逃さないことが、子どものやる気を支えるカギです。さりげなくでも勉強に取り組む姿勢や集中力などを褒めてあげることで、子どもは自分の価値を認識し、さらに挑戦する意欲を持つようになります」

親の支援としては、口を出さずに裏方に回ることが望ましい。具体的には、食事など生活面のサポートと、入学志願書など事務作業のサポートだ。

「出願書類の整理や記載や、受験に必要な交通機関やホテル手配などは親がサポートし、子どもが勉強に集中できる環境を整えることが大切です。成績には触れず、生活面や精神的な支援に注力してもらうことで、親子関係も良好になります」

受験は、親にとっても子どもにとっても長い戦いだ。正しい声かけや支援のポイントを意識することで、子どもの力をより引き出すことができる。一歩引いて、子どもの努力を見守りながら寄り添い続ける姿勢こそが、子どもにとって最大の支援となるのだろう。

(文:末吉陽子、注記のない写真: mits / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら