また、これだけネット上でも動画などで学べる時代に、個々の先生が授業をやる必要があるのか、という疑問も評論家などからたびたび出ている。全国2万校近くある個々の小学校の個々の教室で、分数の割り算の仕方や基礎的な英語を教えるのではなく、うまい先生の動画やAIによる支援から学んだほうがよいのではないか、教員不足ならそうした工夫ももっとするべきだ、という意見だ。

これはもっともなところもあるし、ICTやコンテンツはもっと活用されてもいいと思うが、そう極端には振り切れないのも事実だ。動画やAI教材などでセルフペーストラーニングができる子はやっていけばよいが、それが難しい子……例えば、学ぶ意欲に乏しい子やどこにつまずいているのか自分ではよくわからない子への支援など、教員の役割は残る。

また、子ども同士の相互作用による学びの深まりや、教科横断的な学び、探究なども重要なので、やはり個々の教室でやっていくことは残る(各地で共通して活用できる教材などはあったほうがよいし、教室という枠を飛び越えた学びがもっと充実したほうがいいとは思うが)。

いずれにせよ、何をどこまで個々の教員がやって、どこは機械や別の専門家、あるいは地域などの手を借りるのかについても、今後とも模索、試行錯誤が続いていくだろう。学校丸抱え体制では教育効果上も、あるいは教員の負担上も限界がある。

教員の仕事を抜本的に仕分ける

以上は、ほんの一部の例だ。次の学習指導要領を待たなくても、今現在も進行中で、「日本の学校はどこに向かおうとしているのか」「学校の先生の役割ってなんだろう」というところについて、さまざまな見方、考え方がありうる。

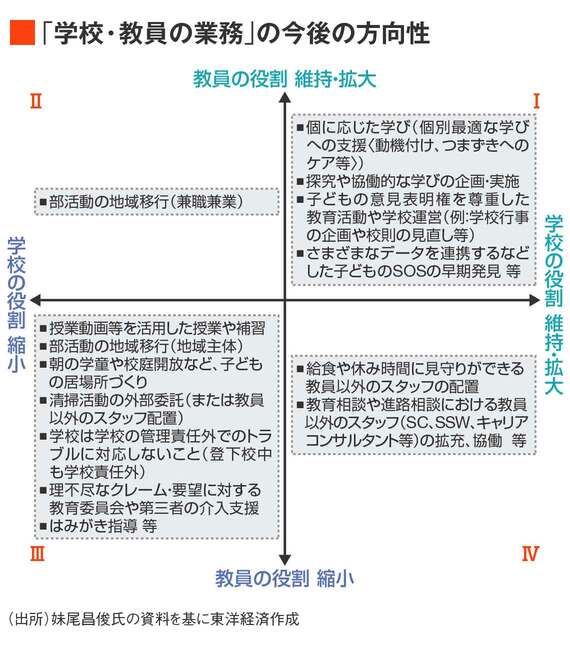

言い換えれば、学校の役割や教員のコア業務は何なのかについて、揺れている。そこで、ここでは2つの視点、軸から考えてみたい。

1つは、学校の役割として、現在の水準・範囲を維持・拡大するのか、それとも縮小するのか。もう1つは、教員の役割を維持・拡大するのか、縮小するのかだ。学校の役割・業務=教員の役割・業務とは限らない。学校の役割は維持しつつも、教員以外のスタッフを充実させるなどして、教員の仕事は減らすという選択肢などもある。

例示すると、次の図のように4象限考えられる。

Ⅰは、学校の役割も教員の役割も、維持または拡大していくものだ。例えば、「個別最適な学び」などと呼ばれているが、個々の児童生徒の特性や習熟度、関心などに応じて、学びをカスタマイズしていく方向は、今後いっそう重要となるだろう。併せて、探究や協働的な学びを教員が企画して、実施していくことも引き続き重要だ(企画でも実施でも企業や地域などと連携・協働することは多々あろうが)。

また、おそらく日本の学校で弱いのは、子どもの意見表明や子どもの学校運営への参画だ。例えば、修学旅行や運動会・体育祭を児童生徒が企画していくといった活動も、もっと増えていくとよいのではないだろうか。

これら以外もあるだろうが、働き方改革だと言っても、カット、カットばかりではなく、よりリソース(人手や予算、時間)をかけていくことも考えるべきだ。

Ⅱは、学校の役割は縮小しつつも、教員の役割は維持する方向のもので、あまり該当例はない。1つ思い浮かぶのは、部活動の地域移行(地域展開)したあとで、引き続き学校の先生が兼職して従事するような場合は、教員の業務は大して減らないので、Ⅱに該当する。

Ⅲは学校の役割も、教員の役割も縮小していく「撤退戦」をやる領域である。前述のとおり、授業時間の一部を、個々の先生が手作りでやっていくのではなく、ネット上のコンテンツやAIによる支援などを活用していく。近い例としては、すでに高校の一部では、教員による放課後の補習を減らし、学校は自習室や図書室を開放するなどしたうえで、生徒はアプリなどで自習している。

ほかにも、このⅢの領域には、たくさんの業務が思いつく。例えば、教職員の勤務時間の前に子どもが登校していて、実質的に見守りを先生たちがやっているわけだが、これは保育園でいうと延長保育に近い。自治体負担で朝の学童保育などをしていくべきではないだろうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら