とはいえ、日本の教員は、他国ではやらないような仕事もたくさんしていることは明白だ。図中の薄い黄色と濃い黄色でハイライトした業務は、ほかの多くの国ではすでに学校や教員以外が担っている。日本の先生は、世界一マルチタスクなのだ。

例えば、掃除の時間(清掃指導)がある国は珍しく、掃除を含む日本の特別活動(“TOKKATSU”で海外の研究者にも通じる)は、エジプトなどから称賛されて「輸出」されている。

たしかに教育的意義はあるが、裏腹に教職員と子どもたちの「無償労働」に支えられ、馬鹿にならない時間がかかっている。毎日15分掃除すると、年間指導時間は約50時間となり、小学校なら図工(または音楽)より多い。

なのに、掃除はほぼ毎日なことに疑問を感じないだろうか? 本来、教育委員会は清掃の外注予算を取っていくべきなのに、サボっている。県庁や市役所で、職員がトイレ掃除までしているところはごく稀だ。

問題は掃除だけでない。先ほどの国際比較表以外にも実にさまざまな仕事が学校にはある。端末の保守や管理もやっているし、保護者のカウンセリング的なことまで。

そこで文科省も、ここ数年、学校ないし教員がやらなくてもいい仕事は、なるべく切り離してほしい、教育委員会などが担ったり、ほかの人とワークシェアしたりしてほしいと呼びかけてきた。ただ、それでも、まだまだ学校・教員の業務はたくさん残っている。そこに業を煮やした財務省からダメ出しをくらい、もっと強力に進めよと言われている状況だ。

授業時間や教科書の内容も増えている

そのうえ、近年、学習指導要領が改訂されるたびに、教える内容(学習内容)は増え、教科書はどんどん分厚くなっている。

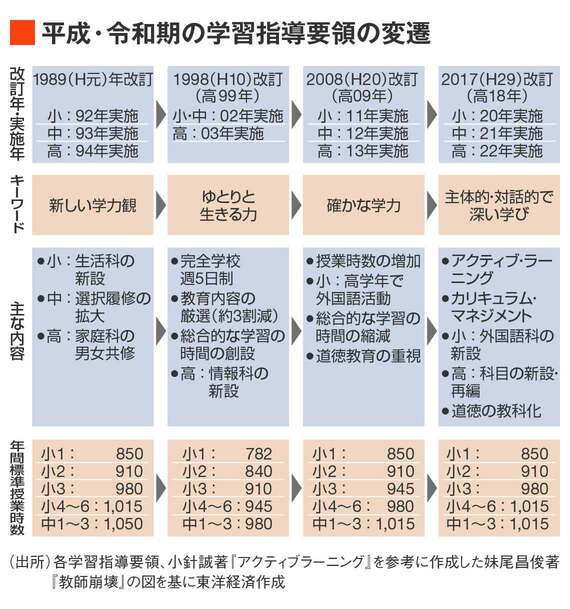

1998年改訂のときには、学校も週休2日(学校週5日制)になったので、学習内容の大きな精選が進んだ。だが、これがいわゆる「ゆとり教育」批判、学力低下論争につながり、それ以降は学習内容が増え続けている。

現行の学習指導要領は、土曜も含めて週6日でやっていた同じ授業時間数を週5日で詰め込もうとしているのだから、子どもも教員も忙しくなるのは当然だ。図の変遷からも、平成の終わり・令和のはじめに平成のはじめと同じ授業時間数に戻ったことがおわかりいただけると思う。

これから検討される次期の学習指導要領では、現行以上に総授業時間を「増やさない」方針だという(文科省「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会 論点整理」令和6年9月18日)。だが、おそらく大勢の教員の気持ちを代弁するなら「増やさない」ではなく、「減らしてほしい」だ。それは教員向けアンケート調査をいくつか見ればわかることである。

「子ども目線」でも考える

教員目線だけではなく、子どもたち目線、あるいは子どもの意見表明も大事だ。もちろん、いろいろな子がいるので一概には言えないが、小学生から毎日のように6時間も授業があるのは、疲れる子も少なくない。

一方で、教育(学習)での学校の役割を縮小しすぎると、家庭の教育力による格差をさらに広げることにもなりかねない。経済力があり教育熱心な家庭の子ほど、もともと学力が高い傾向があり、そのうえに塾や体験活動も豊富なのでさらに差が広がるからだ。こうした難題に、学習指導要領のあり方や学校の役割の議論は関わっている。

さらには、AIの活用や情報リテラシーなどをはじめ、社会の変化に応じて、教育内容は増やしたい圧力が強まる。一方で、何かを減らすとなると、その教科の専門家や業界団体、あるいはメディアなどから猛反対が来る。いったい何を減らす(減らせる)のか、減らさないのか、あるいは増やすのか、各論を丁寧に議論していく必要がある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら