教員の給与、「教職調整額が増えても先生になりたい人は増えない」が96%の理由 クジラボが全国の現役教員259名に調査を実施

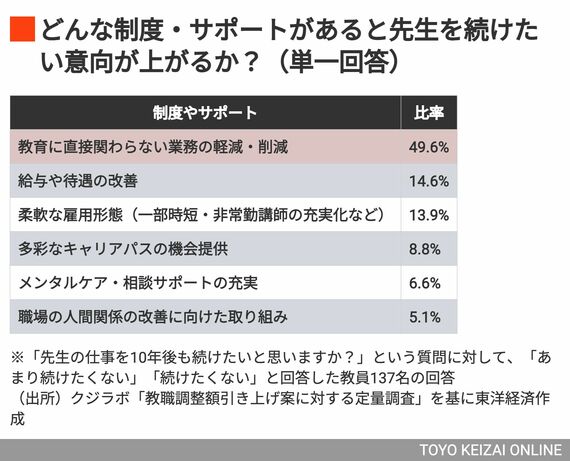

先生の仕事を10年後続けたくないと回答した教員に「教職調整額が増えることで、先生を続けたい意向に変化が生まれますか?」と聞いたところ83.9%が「変化は生まれない」という回答だった。

ここまでの回答では、給与や待遇よりも「働き方」に対する支援が求められており、財務省案が支持されているように見える。

だが、「財務省案が可決された場合、働き方改革が進むことに期待を持てますか?」という質問には、なんと83%が「財務省案が可決されても働き方改革に期待は持てない」と答えた。主な意見は以下のとおりだ。

・教員が従来の働き方にやりがいを待っており、働き方を変える工夫を進んで取り組んでいないため

・学校現場はいつも変化が遅い、もしくは変化を嫌う傾向にあり、新しいことを取り入れるには時間がかかる

・会議の短縮やペーパーレス化等による業務の削減への対策のほうが急務だと思う

・教科書の内容が多すぎる

・教員によって、大切に思う業務が違うので、減らすのが難しい

・働く先生以上に子どもや保護者ファーストだから

・働き方改革の推進主体者の中に外部の人間がいないから。教員だけだと表面の変化にとどまる可能性が高い

文科省案か、財務省案か、に限らず全体的な見直し、議論が必要ということだろう。

教職調整額の引き上げで目の前の業務が減るわけではないし、そもそも人材が不足している学校現場が多く、その前に「人を増やしてほしい」という声を多く聞く。だが、学校に限らず、すべての業界で人材が不足しているといっても過言ではなく、教員不足の解消も簡単ではない。

そのための働き方改革というわけだが、教員一人ひとりにできることは限られている。業務のスクラップ&ビルドを進めるには、校長などの強力なリーダーシップが必要であり、学習指導要領のカリキュラムオーバーロード問題などもある。

給特法は、これまでも改正や廃止についてさまざまな声が上がってきた。それでも長い間見直されてこなかったわけだが、このまま議論が深まっていくことを期待したい。

<教職調整額引き上げ案に対する定量調査 調査概要>

調査方法:オンラインアンケート

対象者:全国20~60代の小学校・中学校・高校・特別支援学校の現役教員

調査期間:2024年11月15日~11月23日

有効回答数:259名

調査主体:株式会社クジラボ

調査協力:株式会社LX DESIGN、教育コミュニティ「先生たちのホームルーム」

(注記のない写真:マハロ / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部