人類学で当たり前をひっくり返す「教える・教えられる」を超えた学びとは 「専門家が知識を伝授する」近代の方法は限界?

みんなで生き残ろうとする考えのもとで暮らしているため、個人所有の概念が社会的には忌避されるのです。

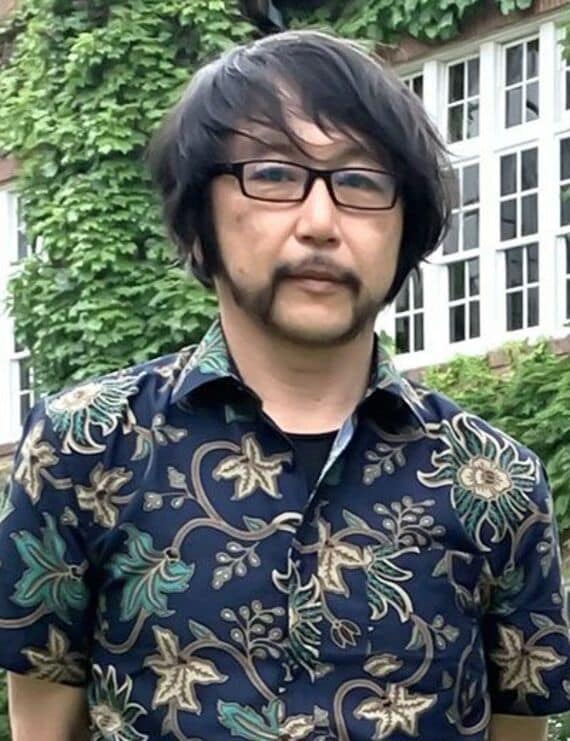

立教大学 異文化コミュニケーション学部 教授

1962年滋賀県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。人類学の研究者として東南アジア・ボルネオ島の先住民とともに過ごし、フィールドワークを行っている。『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房、後に新潮文庫)、『ひっくり返す人類学 生きづらさの「そもそも」を問う』(ちくまプリマー新書)など著書多数

(写真:本人提供)

この違いは知識や技術についても言えます。私たちにとっては知識も個人が所有するものであり、それを土台として、専門家集団がいる社会を築いています。例えば法律の知識のある個人が専門性を獲得していきますし、学校でも専門家である教師が知識を蓄え、それを子どもたちに伝授します。

一方、狩猟民社会では知識も技術も個人が習得するものではなく、みんなでシェアするもの。誰かが多くの知識や技術を持っているのではなく、みんながジェネラリストなのです。そのため、「教える・教えてもらう」という発想が生まれないのです。

子どもや若者は上の世代の狩猟についていき、さまざまな知識や技術を身につけていきます。親と狩猟キャンプで過ごす中で、狩猟のやり方や獲物の捌き方などが自然とストックされていく。彼らにとっては、いわば森が学校なのです。

私たちはふつう生きていくための知識や技術を若い世代に「伝授する」と捉えますが、「そういうことをしなくても共有されていく」というのがプナンやヘヤーの人々のやり方です。そのため、“師弟関係”が生まれないのです。

教える・教えられる以外のやり方もある

――では、「教える・教えられる」という概念や言葉がないプナンやヘヤーの人々はどのように学んでいくのでしょうか。

前出の原先生がヘヤーの子どもたちの前で折り紙の鶴を折ったとき、子どもたちは「(折り方を)教えて」とは言わずに、原先生が折る姿を見て、自分でやってみたそうです。もちろん、最初はうまくできないのですが、やりながら自分で修正を加えていく。

彼らはこれを「教えてもらった」ではなく「自分で覚えた」と言うのです。子どもたちは折り紙と対話しながら鶴を折る。それを繰り返すことで覚えていく。それはプナンも同じです。

今でこそ、学校で知識を学ぶ、専門知識のある人に知識を教えてもらうという考え方が世界中に浸透していますが、人類史で考えると比較的新しいものです。「人類の古いやり方は必ずしも『教える・教えてもらう』の二項ではなかった」ということを、人類学の観点からは言えるかもしれません。