聞こえているのに聞き取れない?聴覚検査は正常な「聞き取り困難症」の実態 聞き間違いは"天然キャラ"のせいじゃない

聴覚検査は正常、聞こえているけど聞き取れない

──LiD/APD(聞き取り困難症/聴覚情報処理障害)とはどんなものなのでしょうか?

わかりやすく言うと、“聞こえているけど聞き取れない”ことを指します。聴力検査では問題がないと言われるのに、本人は聞こえに悩んでいるという症状です。私たちの研究班が発表した「LiD/APDの診断と支援の手引き(2024第一版)」では、①聞き取り困難の自覚症状を持っている、②末梢性の聴覚障害を認めない、の2つを満たすものとしています。

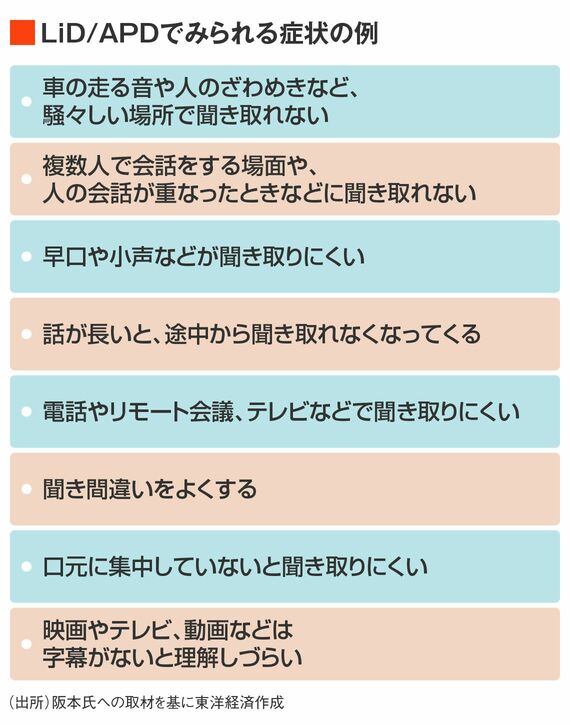

──LiD/APDでは、主にどんな症状がみられるのでしょう。

人によって異なりますが、以下のようなものが挙げられます。

──難聴とは別ものということでしょうか。

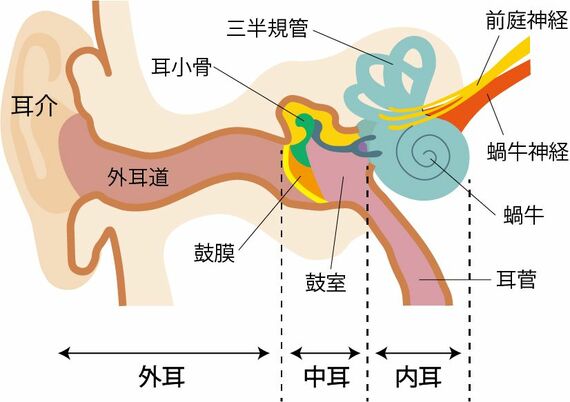

はい。まず、私たちがどうやって音や言葉を聞いて理解しているか説明しましょう。耳は外耳・中耳・内耳に大きく分けることができます。外耳は一般的に耳と呼ばれる部分と外耳道を指します。鼓膜の奥の空間を中耳と言い、3つの骨(耳小骨)があります。そのさらに奥の内耳には蝸牛と三半規管があり、これらの内部はリンパ液で満たされています。また、蝸牛には感覚細胞の有毛細胞があります。

さて、音は空気の振動として外耳から入ってきて鼓膜を震わせ、耳小骨で増幅されて内耳へ送られます。すると、リンパ液と有毛細胞が振動し、これが刺激となって有毛細胞から電気信号が送られます。その電気

つまり、耳は音を拾うマイクロフォンの役割を果たすもの。先ほど述べた「LiD/APDの定義」の条件②「末梢性の聴覚障害を認めない」というのは、「耳で音を拾う機能には問題がない」ということです。耳は音を拾っていても、その先の段階でさまざまなトラブルが起こり、聞き取りが難しくなるのがLiD/APDなのです。

──LiD/APDは以前、APD(聴覚情報処理障害)と呼ばれていたそうですね。

APD(聴覚情報処理障害)は、音の電気信号が脳幹に伝わる経路の障害を指します。しかし、聞き取りにくさの背景には、音に注意を向けるのが難しいという問題や、認知の問題、言語の問題など、さまざまな要因が考えられます。そのため、近年は海外でLiD(Listening difficult)と呼ばれるようになっており、これを日本語で「聞き取り困難症」と訳しました。今はまだAPDの認知度のほうが高いためLiD/APDとしていますが、できればLiDと呼びたいと考えています。