勤務間インターバルは、学校の先生にはあまりなじみがないかもしれないが、民間企業では、法律で2019年4月より事業主の努力義務となっている(国家公務員や地方公務員は適用除外)。

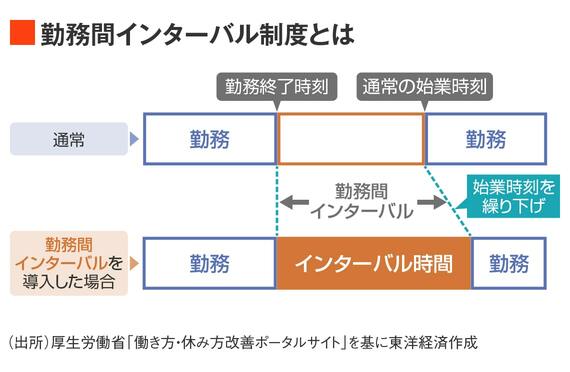

例えば、8時から17時までが労働時間の事業所で、23時まで残業した日の場合、11時間のインターバルを設けるため、翌日の始業時刻を10時に繰り下げるといった運用がある。インターバルの時間は11時間と決まっているわけではなく、事業者によってさまざまだ。

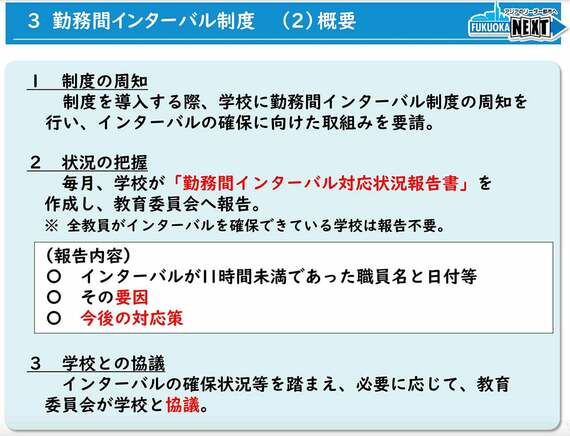

公立学校でも導入事例はあり、例えば福岡市では、市役所全体が市長の宣言にもとづいて勤務間インターバルを導入したのに合わせて、2022年9月から11時間の勤務間インターバル制度を導入している。そのほかにも、私の関わるある県でも導入に向けた検討会やモデル事業を実施しているところもある。

なお、国家公務員や地方公務員(教員以外)でも、勤務間インターバルを導入することが人事院規則改正などを受けて、促されている。今回の中教審答申では、以下のとおり、学校でも導入が必要という提案になっている。

その際、上限指針においては、「本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則であり、上限時間を遵守することのみを目的として自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加することは、厳に避けなければならない」とあることから、「勤務間インターバル」の確保に取り組むに当たっても、同様の考え方で取り組まれる必要がある。

出所:「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について (答申)p.32

実は、審議のまとめ素案という4月段階の文科省案では、「『勤務間インターバル』の取り組みを学校においても進めることには大きな意義がある」という、やや控えめな表現だったのだが、その後の審議を経て「必要である」というものになった。

なぜ必要?最低限の歯止め措置として

なぜ、インターバルが必要なのか。

そもそも、公立学校では、「残業ナシ」が労働基準法ならびに給特法の定める原則論である(超勤4項目と言われる、修学旅行での対応や災害時対応は除く)。とはいえ、周知のとおり、部活動指導をはじめとする時間外に及ぶ日常的な業務は多く、OECDの調査でも、日本の小中学校の教員の勤務時間は世界一長い。

そこで、時間外の勤務時間(在校等時間)を月45時間以内、年間360時間以内等に縮減していこうという指針を文科省は出して、各自治体、学校はこれまで取り組んできた。

在校等時間と労働時間はどう違うかなど、法的にはいろいろややこしいのだが、現実には時間外が月45時間以上の教員はまだまだ多い(文科省「教員勤務実態調査 令和4年度」)。中には、過労死ラインと呼ばれる月80時間を超えている人も、以前よりは減ってきたとはいえ、まだまだいる。

教員の仕事の中には、授業準備やコメント書き(宿題や作品の添削など)、行事の準備など、やればやるほど切りがない、もしくは、ついつい長くやってしまうものもある。そんな中、仕事量の多い先生や責任感の強い先生の中には、体調や睡眠時間を犠牲にしてまで、がんばり過ぎてしまうケースも多々ある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら