先生のことは大好き…「荒れる子ども」のタイプに変化、どう向き合うか? 対話を続ける教員の姿を、教室の全員に示して

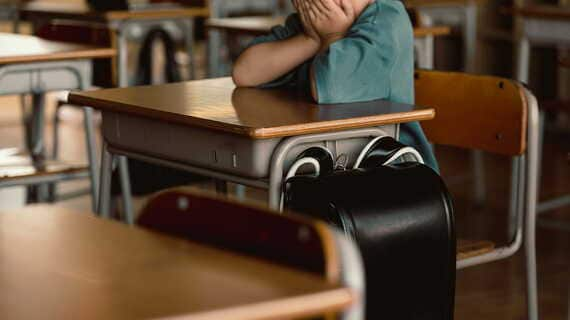

何もない教室の中で、子どもは教員でなく自分と向き合う

「近年、荒れる子どものタイプに変化を感じています。愛着形成に課題があり、先生が大好きだからこそこっちを向かせたい、独占したいという理由で暴れるケースも増えています」

現役の小学校教員であり、困りを抱える子どもたちを支援する古田直之氏はこう話す。

クラス経営を難しくする要因はほかにもある。こうした子どもは激増する発達障害の子どもたちと混同されやすいが、後者には効果的な対応が、近年の荒れる子どもには裏目に出ることもある。教員には、困りを抱える子どもの特性を見極める力も求められているのだ。また、学校現場の人手不足も見過ごせない。ほかの教員に助けを求めることができず、一人で困っている担任も増えている。しかし古田氏は「人が多ければいいというものでもありません。私が大事にしているのは、運転手を増やしすぎないという方針です」と言う。

札幌市小学校教諭

1981年、福島県生まれ。福島県の公立中学校・小学校教諭を経て現職。令和5年度から児童生徒支援担当・生徒指導主任に。「学び続ける子どもの育成」をテーマに、子どもたちが安心して学び続けられる環境づくりのため実践を重ねる。第35回東書教育賞優秀賞・第17回ちゅうでん教育奨励賞など受賞歴多数。近著『教室の荒れ・問題行動対応ガイド』(明治図書出版)が話題に

(写真:古田氏提供)

「今の私は、担任の先生からのSOSを受けて駆けつけるという役割をしています。あくまで大切なのは担任と子どもとの信頼関係であり、クラスの運転手は担任ですから、いわば『担任を立てる』気持ちでサポートに徹しています」

子どもが興奮したり暴れたり、授業を受けられる状態でなくなると、古田氏のもとに担任教員からトランシーバーで「応援に来てください」と連絡が入る。「死ね」などと暴言を吐く子どもとともに古田氏が向かうのは「クールダウンルーム(CDR)」と呼ぶ何もない教室だ。そこで子どもは古田氏とサポートの教員に見守られながら、じっくり自分と向き合うことになる。大切なのは教員が子どもを威圧したり説き伏せたりすることではなく、子ども自身が自らと対話できるように導くことだ。だから古田氏は、CDRでは子どもの心が整うまでひたすら待ち続ける。